时间:2017-09-25 10:37:17

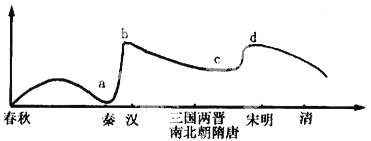

1、选择题 下图是儒家思想在古代中国发展示意图,下列对a、b、c、d四处出现起伏的原因分析错误的是( )

A.a处:“焚书坑儒”

B.b处:“独尊儒术”

C.c处:“三教合一”

D.d处:“西学东渐”

参考答案:D

本题解析:本题主要考查学生准确解读材料信息的能力。a处应是秦朝实行“焚书坑儒”,打压儒学;b处应是西汉改造了儒学,糅合了法家、道家等思想,推动儒学发展;c处:“三教合一”;D错误,不符合史实。

考点:中国传统文化主流思想的演变·汉代儒学成为正统思想·董仲舒的儒学思想(新儒学)

本题难度:一般

2、综合题 (10分)

材料一 文天祥抗元被俘,宁死不屈,以正气歌明志,是文化的作用使然;“饿死事小,失节事大”,座座贞节牌坊下压的是一个个呜咽的冤魂,这也是文化作用的体现。

(1)结合所学知识,具体谈谈如何理解材料中“文化的作用”?(4分)据此,我们应该如何对待中国的传统文化?(2分)

材料二 为天下之大害者,君而已矣。……天子之所是未必是,天子之所非未必非,天下亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。

———黄宗羲《原君》

(2)概括材料二作者提出了什么新的观点?这些观点形成的经济根源是什么?(4分)

参考答案:

(1)①理解:

积极作用:重视主观意志,注重气节品德,讲求自我克制,强调社会责任和历史使命,对塑造中华民族性格起了积极作用。(2分)

消极因素:用三纲五常维系专制统治,压抑、扼杀人的自然欲求等。(2分)

②态度:取其精华,去其糟粕,在批判中继承。(2分)

(2)观点:批判君主专制,藐视君主权威;限制君主权力。(2分)经济根源:明清商品经济发展(或资本主义萌芽)。(2分)

本题解析:第一问主要考查知识迁移能力,难度为中等。要求学生对宋明理学有全面的评价;对中国文化的态度的表述比较雷同,政治课《文化生活》中的表述可以移用。

第二问主要考查归纳能力,难度为小。而明末清初思想活跃局面的经济根源在教学中学过。

考点:中国古代思想文化

点评:如第一问,做题时,要尽量能够将材料和所学的知识建立联系,这样才会化解所谓难题。通常,文言文引文若有省略号,意味着材料得分层归纳。

本题难度:一般

3、选择题 朱熹说:“若是饥而欲食,渴而欲饮,则此欲亦岂能无?”“同是事,是者便是天理,非者便是人欲。如视听言动,人所同也。非礼勿视听言动,便是天理;非礼而视听言动,便是人欲。”在材料中,朱熹所说的是

A.心即理

B.“私欲”与人的正当欲望是同一概念

C.“私欲”是指那些超出了正当要求以及违反了社会规范的欲望

D.一概反对人的欲望

参考答案:C

本题解析:本题主要考查学生阅读材料并从材料中准确提取有效信息的能力。要对历史概念(程朱理学)准确理解。本题考查对朱熹的“存天理、灭人欲”的理解。由材料可知,朱熹认为“饥而食渴而饮”是正当的欲望,并不反对。故D项错误。他又认为“非礼勿视听言动,便是天理;非礼而视听言动,便是人欲”,所以天理何人欲(私欲)的根本区别是是否符合“礼”,私欲B项错误。而A项是心学。故选C项,私欲就是超出“礼”的不正当的欲望。

考点:中国传统文化主流思想的演变·宋明理学·朱熹

本题难度:一般

4、选择题 “若是饥而欲食,渴而欲饮,则此欲亦岂能无?”“同是事,是者便是天理,非者便是人欲。如视听言动,人所同也。非礼勿视听言动,便是天理。非礼而视听言动,便是人欲。”在材料中主要表达的观点是:( )

A.天理没有绝对的正误

B.反对一切人的欲望

C.承认合乎社会规范的欲望

D.承认人的欲望都是合理的

参考答案:C

本题解析:本题考查解读史料获取信息的能力,朱熹主张“存天理,灭人欲”,“天理”就是封建伦理纲常,而“人欲”是指不符合“天理”的那些欲望,即“私欲”, 即承认合乎社会规范的欲望,故选C。

考点:中国传统主流思想演变·程朱理学·朱熹思想

本题难度:一般

5、判断题 董仲舒在《深察名号》中认为“天生民性,有善质而未能善,于是为之立王以善之,此天意也。”以下对这一思想理解最准确的是

[? ]

A.主张“罢黜百家,独尊儒术”

B.感叹人性本恶,呼唤王道

C.建议以礼入法,以礼入俗

D.主张民性本善,“君权神授”

参考答案:D

本题解析:

本题难度:简单