时间:2017-07-31 14:39:05

1、判断题 (12分)阅读材料,完成下列要求。 历史文物包含了政治、经济、文化等信息。

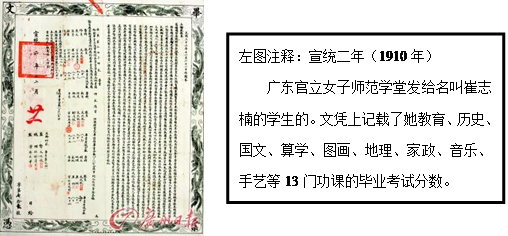

图一?中国最早的文凭 ?

?

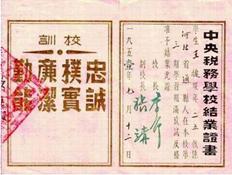

图二? 50年代中央税务学校颁发的结业证书和北京市魏家胡同业余学校颁发的识字证书

提取材料中的信息,结合所学知识,从教育与社会发展关系的角度进行比较说明。

参考答案:信息一:图一反映了清末新式学堂建立和近代教育的发展。

说明:鸦片战争以后,中国民族危机不断加深;近代工业兴起并发展;随着西学不断传入,洋务教育和维新思潮的冲击,科举制不适应社会发展的需要;《辛丑条约》签订后,清政府为了巩固统治实行新政,废科举,兴办新式学校。新式学堂的广泛建立培养了大批人才,推动了近代教育的发展和中国社会转型。

信息二:图二反映了建国初期大众新教育(或专业培训和扫盲教育)发展。

说明:新中国成立之初,文盲占到全国人口的绝大多数,各类专业人才缺乏;为巩固政权、恢复经济,适应国家建设的需要,人民政府确立了建立人民教育的方针,把工农教育纳入国民教育体系,展开了全国范围的扫盲教育和职工业余教育。建国初期的大众教育的发展,提高了人民群众的文化水平,培养了大批各类专业人才,为我国国民经济的发展和社会的全面进步提供了有力的人才支持。

本题解析:此题属于说明类型的题,说明就要就题干中的表示范围的答题项目进行认真审题。说明的内容是教育和社会发展的关系。包括要说明问题和内容的原因背景、概况、影响等。教育和社会发展的关系式教育推动社会发展,反过来社会发展又会推动教育的发展进步。图一中国最早的文凭是广东官立女子师范学堂的见证。背景包括鸦片战争以后,中国民族危机不断加深;西学不断传入,洋务运动教育近代化和维新思潮的冲击,科举制不适应社会发展的需要;清政府为了巩固统治废科举,兴办新式学校。影响包括,培养的人才有利于中国的近代化。

图二 50年代中央税务学校颁发的结业证书和北京市魏家胡同业余学校颁发的识字证书,反映的是新中国教育发展情况。背景是新中国成立之初,各类专业人才缺乏,文盲多。原因目的包括为巩固政权、恢复经济,适应国家建设的需要,新中国发展教育事业。内容包括首先确立了建立人民教育的方针,把工农教育纳入国民教育体系,展开了全国范围的扫盲教育和职工业余教育。影响提高了文化水平培养两外人才,推动了社会发展。

本题难度:一般

2、判断题 一位现代学者在评论一部历史文献时说:“在这里,孔子已经换上了西装。”这一评论指的是

[? ]

参考答案:C

本题解析:

本题难度:简单

3、判断题 梁启超说:“我国蚩蚩四亿之众,数千年受制于民贼政体之下,如盲鱼生长黑壑,不知天地间有□□二字。”省略的两字最可能是:?(?)

君主? B.民权? C.西学? D.科学

参考答案:B

本题解析:本题考查的是梁启超的思想,题目中提到的是深受专制的压迫,与之相对的是民主,民权所以正确的是B项,CDA不符合题意。

本题难度:一般

4、判断题 “中国最重三纲,而西人首言平等;中国亲亲,而西人尚贤;中国以孝治天下,而西人以公治天下;中国尊主,而西人隆民……其予为学也,中国夸多识,而西人恃人力。”以下对该观点评述不正确的一项是

A.是洋务派与顽固派论战的内容

B.是“中学”与“西学”碰撞的客观结果

C.倡导该观点的应是资产阶级

D.该观点更加倾向于在中国传播“西学”

参考答案:A

本题解析:题干观点从人际关系、选官原则、政治制度等方面阐述了中西方的不同之处,其立场是反对三纲五常,主张引进西方的政治、文化等方面的制度,因此该观点代表了资产阶级的立场。B、C、D三项与此相符,A项洋务派和顽固派都不主张触及中国的政治制度,故A符合题意。

本题难度:简单

5、判断题 一位现代学者在评论一部历史文献时说:“在这里,孔子已经换上西装。”这一评论指的是

[? ]

A.董仲舒笔下的孔子

B.李贽笔下的孔子

C.维新变法时期康有为笔下的孔子

D.新文化运动时期陈独秀笔下的孔子

参考答案:C

本题解析:

本题难度:简单