时间:2017-07-11 04:30:33

1、判断题 (26分)在社会日益发展的今天,团结合作已经成为社会的共识。阅读下列材料,回答问题。

材料一?下图是安徽大学珍藏的康熙年间“新安人”谢胪一的一份商业经营合同书。

合同书原文如下:

立议合同汪元长、谢胪一,向因两家各有绸布店业开立?汉镇,历年收看客货,以致获利艰难。今两家情同志合,议请谢占武兄坐庄苏州,置买绸布等货。开单下苏(注:苏指苏州。下同。编者注),公同酌议:各开各店应用之货,以便配搭发卖;所买之货来汉(注:汉指汉口。下同。编者注),照单均分,毋得推诿:在汉置粮等货下苏,得利照本分息。在苏对会亲友银两置货,倘货未到,两会票先至,各照来信会票应付。其有货来,或要多收者,照苏原价加利三厘钱,以补少收之家。又,在汉两店来往,议定现兑银两,加利五厘钱。庶彼此通融而攸远矣。但两地买卖货物,不得徇私肥己,倘有此情,神明鉴察。今欲有凭,立此合同二纸,各执一纸存据。

计开:

一议谢占武兄俸金九五色银三十两

一议公账之银无得代亲友买物

(1)依据材料指出康熙年间徽商经营活动的特点。(4分)并分析这种经营活动对徽商的发展所起的历史作用。(2分)

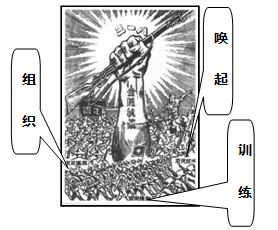

材料二?右图所示宣传画?

(2)你从材料二中可以解读出哪些信息?并指出依据。(8分)

材料三? 1870年各国工业生产在资本主义世界所占比重

| 国家 | 英国 | 美国 | 德国 | 法国 | 其它 |

| 比重 | 32% | 23% | 13% | 10% | 22% |

参考答案:

(1)特点:利用成熟完备的合同内容规范行业内的商业经营活动;行商和坐商相结合,经营方式日趋成熟;讲求分工与协作,利益与责任共担。(4分,两点即可。)

作用:有利于规避内部恶性竞争,发挥集体力量,增强外部竞争力,推动徽商的整体发展。(2分)

(2)历史信息:①宣传画出现的历史背景是八一三事变;(2分)

②宣传画作者、发布者,以及国民政府都主张(或赞成)团结起来、一致抗日。(2分)

依据:①宣传画中的文字,如“八一三”,“全民抗战”,“唤起民众”、“组织民众”、“训练民众”;(2分)

②画面中人群的涌动及画中紧握步枪高高举起的健壮有力的手,队伍中飘扬着的青天白日旗。(2分)

(3)19世纪上半叶英国目的:完成工业革命,希望凭借经济实力的强大扩大对外贸易。(2分)1929~1933年美国目的:转嫁危机,改善本国经济形势(缓解经济危机)。(2分)

努力:召开布雷顿森林会议,成立世界银行和国际货币基金组织,形成以美元为中心的国际货币体系;(2分)签署《关贸总协定》,形成了以美国为首的战后资本主义世界贸易体系。(2分)

影响:有利于世界贸易的发展和国际资本的流动;为世界经济的恢复和发展创造了条件;使世界经济开始朝着体系化、制度化方向发展。(4分) (2点即可)。

(以上各题答案,言之成理,即可给分,但不超过各题总分)

本题解析:

从材料的解读来看,利用成熟完备的合同内容规范行业内的商业经营活动;行商和坐商相结合,经营方式日趋成熟;讲求分工与协作,利益与责任共担。这些做法有利于规避内部恶性竞争,优势互补,发挥集体力量,增强外部竞争力,推动徽商的整体发展。

(2)从图中可获取的历史信息:宣传画出现的历史背景是八一三事变;主张(或赞成)全民族团结起来、一致抗日。宣传画中的文字,如“八一三”,“全民抗战”,“唤起民众”、“组织民众”、“训练民众”;画面中人群的涌动及画中紧握步枪高高举起的健壮有力的手,队伍中飘扬着的青天白日旗。

(3)19世纪上半叶英国目的:完成工业革命,成为世界工厂,有大量的商品需要投放国际市场,因此需要自由贸易,于是降低关税,希望凭借经济实力的强大扩大对外贸易。1929~1933年美国目的:转嫁危机,禁止货物进口冲击国内市场,改善本国经济形势。

为了改变恶性竞争,随意提高关税,阻碍世界贸易,召开布雷顿森林会议,成立世界银行和国际货币基金组织,形成以美元为中心的国际货币体系;签署《关贸总协定》,形成了以美国为首的战后资本主义世界贸易体系。

这些努力有利于世界贸易的发展和国际资本的流动;为世界经济的恢复和发展创造了条件;使世界经济开始朝着体系化、制度化方向发展。

本题难度:一般

2、判断题 法国学者布罗代尔提出:“社会各阶层的衣、食、住方式绝不是无关紧要的。……

整理、重视这些场景是饶有兴味的事。”阅读下列材料,回答问题。(10分)

场景一 ?《清明上河图》(局部)

(1)《清明上河图》描绘的是北宋汴京清明时节的都市生活。有人说:“《清明上河图》具有极高的史料价值。”谈谈你对这一观点的理解。(2分)

场景二 ?光绪年间的黄浦江畔,房屋多为西式,轩敞华丽,有高至六、七层者,钟楼矗

立,烟囱如林,入夜则灯火辉煌,明如白昼。……大厦商铺、中西邮局、洋行、海关、银行、电报局、丝厂、船坞、轮船公司皆在焉。……这里修建了许多教堂,在众多的外国领事馆的小教堂,都有钟楼和高耸的十字架。还有一些以营利为目的“蕃菜馆”“面包房”“咖啡店”出现,许多身着西装的中国人在此出入。

——李维清编《上海乡土志》

(2)结合场景二中有关信息并根据所学知识分析近代上海社会生活较早走向近代化的原因。(2分)

场景三

(六七十年代发行的粮票和布票)

场景四

(3)在上世纪的六七十年代,我国发行了大量粮票、布票等,当时为什么要发行这些票证?你对这一措施有何评价?(3分)

(4)上世纪六七十年代的票证,在市场上现在还能找到吗?为什么?材料四中的券证与材料三中的有何不同?(3分)

参考答案:(1)该画描绘了北宋都城汴京的日常社会生活与习俗风情,通过这幅画,可以了解北宋的城市面貌、商品经济的发展、市民的生活。(2分)

(2)原因:上海是鸦片战争后第一批开放的口岸,最早受到西方的冲击;近代的生产方

式产生较早,带动生活方式的变化;近代科学技术的传入,带来联系与出行方式的变化;处

于沿海地区,易受西方风尚的影响。(答出任意二点给2分)

(3)生活物资缺乏或农产品和轻工业产品供应不足;高度集中的计划经济体制的实行(1分)

这一措施有利于稳定物价,保障人民的基本物质生活需要;但不能从根本上满足人民的生活需要,是特殊时期实行的必要措施。(2分)

(4)答案一:找不到,因为现在经济得到发展,生活物资供给丰富,人民可以自由挑选所需物品。

答案二:在收藏市场上可以见到,人民把它作为纪念加以收藏。(2分)

材料四是现在商家为了促销发行的购物券,是商业竞争的表现,而材料三中的票证是政府为了限制自由竞争的手段。(如答:市场经济、计划经济亦可)(1分)

本题解析:略

本题难度:简单

3、判断题 据台湾学者赵冈的研究,中国在唐宋两朝,大城市人口占到总人口比例的20%以上,而到1820年的晚清,竟只有6.9%。造成这一变化的重要经济因素是

A.市镇经济的发展

B.小农经济的影响

C.晚清经济的衰败

D.坊市制度被打破

参考答案:A

本题解析:本题主要考查学生运用所学历史知识解决实际问题的能力,新航路开辟后,美洲的物种大量进入欧洲后又引入中国,尤其是马铃薯和玉米等高产粮食作物的引入为人口的增长奠定了雄厚物种基础;明清时期随着商品经济的快速发展,带动了江南市镇经济的发展和大量小城镇的涌现,大量手工业者和商人涌向小城镇,所以两者综合作用是导致大城市在中国古代人口比例下降的直接原因,所以答案选A。

本题难度:简单

4、判断题 (37分)阅读材料,回答下列问题。

城市化,是指人口、用地和经济、文化、生活模式由农村型转向城市型的过程,是衡量一个国家现代化发展水平的重要指标之一。

材料一?中国与西欧人均GDP水平的比较(400-1998年)

表 1000-1890年日本、中国和西欧居民达到1万人的城镇人口的百分比

资料来源:安格斯·麦迪森:《世界经济千年史》,北京大学出版社2003年版,第28页

材料二?14世纪但丁、彼特拉克、薄伽丘等文艺复兴旗手高擎人文主义大旗,┉┉提倡个性解放以反对封建制度对个性的束缚。他们的声音如巨人登高一呼,很快就在阿尔卑斯山上南北各大城市中心激起雷鸣般的反响和回音,震撼了欧洲大地。┉┉但丁谢世二百年以后,中国出了个李贽,敢于反对以孔孟之道为“万事之至论”——似乎与西欧的人文主义有些相似,但却如荒野的孤鸿哀鸣,未能激起任何群众性的回响。┉┉李贽之后,有顾炎武、王夫之等人,也都阐发过颇有时代新意的哲学和社会思想。但是他们和李贽一样,只是在很小的知识圈内有一定影响,未能像西欧文艺复兴那样在各大城市中心激起一个群众性的波澜壮阔的、反封建的文化运动。

——庞卓恒等著《史学概论》

材料三?从19世纪中叶到20世纪初,在国内外因素的交互作用之下,中国的城市有了快速的发展,出现了若干近代化程度较高的中心城市。上海从市政建设与管理、上海士绅自治运动,到上海人的行为方式、婚丧嫁娶礼仪的变化,多有西方的影响;编制门牌号码、人车分道、文明婚礼、实行夏时制、选举市花、选举上海小姐……,不是仿照租界就是学自泰西。……许多早期城市的公共工程大多为西方商人所创办与控制---使得这些城市具有浓厚的西方印迹和色彩。许多人往往把他们看成是西方城市的缩影。

——翟志宏《论近代中国城市化进程中的文化冲突与价值演变》

材料四?19世纪60-70年代,上海乡民谓电线有碍风水,而将英商在吴淞-上海间所架设的电报线之“电杆悉行毁去”;一些保守旧官员也把同期外人在沪架设之电线、所修之铁路斥为“惊民扰众,变乱风俗”……而在一些传统城市,这种反应更为强烈。北京在20世纪初刚刚引进自来水与电力照明的时候,社会上就流行着一些谣言,认为“北京新的供水系统是外国人布下的圈套,供应的水是腐败的”;电力是外国人的鬼魂,西方人的阴谋,一些电力事故则被当作这一诡计和幽灵的最好注解而被大肆宣扬。

——翟志宏《论近代中国城市化进程中的文化冲突与价值演变》

材料五?珠江三角洲位于广东省中南部,是中国的南大门,也是我国经济最发达的地区之一。改革开放后,农村经济体制改革、大力发展乡镇企业和实行对外开放等政策的推行,极大地促进了珠江三角洲城市化的进程,城市人口增加,全区城市由5个增至23个,城市化水平达到52.7%。

——《岳麓版必修II经济成长历程》

(1)依据材料一,概括表中国城市化进程与西欧相比的变化轨迹。并指出图与表的内在关系。(5分)

(2)依据材料一、二并结合所学知识,分析李贽等人的思想未能“激起一个群众性的波澜壮阔的、反封建的文化运动。”的原因。(6分)

(3)依据材料三、四分别概括当时市(乡)民对待西方文明成果的态度,并结合所学知识分析其主要原因。(16分)

(4)依据材料五并结合所学知识,概括当前我国城市化进程中出现了哪些趋向?(4分)

(5)综合上述材料,你对城市化建设有哪些认识?(6分)

参考答案:(1)轨迹:在1000年以前,中国的城市化率领先于西欧,在此后900年微弱增长并远远落后于西欧。(3分)

关系:人均GDP的落后是导致城市化进程落后的因素之一(2分)

(2)原因:生产力的停滞(资本主义萌芽缓慢发展);城市化进程滞后;市民阶层成长滞后。(6分)

(3)态度:材料三——仿照西方;材料四——抵制西方(4分)

仿照原因:西方近代城市起步早,城市建设与管理经验丰富;外国的侵略(通商口岸、租界的设立)推动中国近代城市的出现;西方商人控制公共工程建设,外国殖民势力在中国扩展。(6分)

抵制原因:中西矛盾(民族矛盾)的根本对立;民族主义情绪和排外倾向强烈;传统的生存方式和生活习俗的抵制,西方在华势力的膨胀。(6分)

(4)趋向:城市区域化趋向(形成城市群的雏形);走大中城市和小城镇协调发展的多样化城市道路。(4分)

(5)认识:加速经济建设与发展;加强城市配套设施的建设;科学合理地借鉴外国的城市建设经验;走有中国特色的城市化道路;建立合理的城市体系;推动城市文化建设。(6分)(答出任意三点即可得满分6分)

本题解析:略

本题难度:一般

5、判断题 隋唐时期民族大融合导致了社会观念的诸多变化,在社会生活方面的表现是

①贵人御撰,尽供胡食②饮茶之风开始盛行③喜吃胡瓜、胡桃、甘薯④妇女盛行穿男装

[? ]

A.①③

B.②③

C.①④

D.②④

参考答案:C

本题解析:

本题难度:一般