时间:2017-03-02 08:16:30

1、判断题 魏源说:“变古愈尽,便民愈甚,虽圣王复作,必不舍条编(明代税制)而复两税(唐代税制)。”与这一思想差异最大的是

A.治世不一道,便国不法古

B.托古改制

C.变者天下之公理

D.祖宗之法不足守

2、判断题

(2008年11月江苏徐州市高三期中联考8题)达尔文进化论在近代中国社会产生了深远影响,主要是指它

A.促进了民族意识的觉醒

B.促进了中国近代科学的兴起

C.激发中国人民的斗争热情

D.为变法图存了提供理论依据

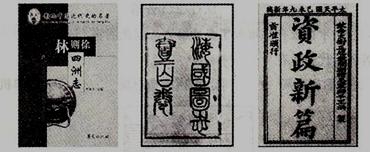

3、判断题 图中的三幅图是近代前期中国先进阶级提出的不同的救国方案。三者的相同之处有

① 具有鲜明的资本主义色彩 ?② 学习西方先进的科学技术?

③ 抵御外国侵略,富强中国?④ 依法治国,由公众选举官吏

A.①③

B.②④

C.①④

D.②③

4、判断题 近代思想界的“西学东渐”经历了一个由理论到实践-由照抄照搬到与中国实际情况相结合的发展历程,体现这两个步骤的标志性事件是

A.洋务运动、戊戌变法

B.戊戌变法、辛亥革命

C.辛亥革命、新文化运动

D.洋务运动、井冈山根据地的建立

5、判断题 近代中国各种思想家层出不穷,严复的主要成就是

A.翻译《天演论》

B.领导实业救国

C.领导新文化运动

D.编写《海国图志》

答案及详细解析请点下一页查看。