时间:2017-02-07 22:09:22

1、综合题 阅读下列材料,回答问题。(19分)

材料一 汉武帝元朔五年(公元前124年)在长安设太学。太学之中由博士任教授,初设五经博士专门讲授儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》……汉代太学注重考试,并建立了一定的制度。考试在太学有两种作用:一是选材(才)手段,一是督促,检查学生学习的管理手段……魏晋至明清或设太学,或设国子学(国子监),或同时设立,均为传授儒家经典的最高学府。

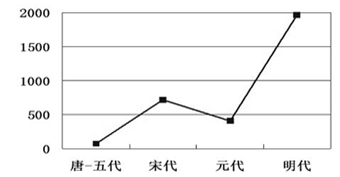

材料二 唐、五代至明代全国书院数量曲线图

材料三 宋代至清代我国书院性质状况表

参考答案:(1)特点:国家设立专门教育机构;以儒家经典为教学内容;注重

本题解析:

试题解析:(1)根据材料可知汉武帝设立太学即专门的教育机构,设五经博士专门讲授儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》可知为儒家经典作为考试内容,并且制度化。由所学可知,汉武帝扶持新儒学是因为适应当时形势,当时汉朝亟待加强中央集权,以解决王国问题匈奴问题等等。同时,扶持了新儒学对后世有何影响。此题应该从当时和对后世的影响分别作答。

(2)从图一曲线的走势上能明显看出宋代和明代两时期书院数量显著增加;结合所学史实可直接归纳出宋代文化教育能够取得较大成就的原因,按经济、思想、科技条件进行不同角度的分类概括即可。例如宋代商品经济,程朱理学、活字印刷术。等等。

(3)从图2数据中能明显看出官办书院数量和比例在从宋代到清代发展中显著增加,而民办书院比例总体下降,官办书院在比例上超过了民办书院;结合所学史实可知出现这一现象的原因是为了强化专制主义皇权的需要,政府加强了对社会思想文化的控制。

考点:中国传统文化主流思想的演变?“罢黜百家,独尊儒术” ?儒家成为正统;中国传统文化主流思想的演变?宋明理学?程朱理学/陆王心学

本题难度:一般

2、综合题 阅读下列材料(12分)

材料一: “民为邦本,本固邦宁。”(《古文尚书》。) “民为君之本。” ------《谷梁传》

材料二: “以百姓心为心。”《老子》;“君之爱民,当如心之爱身也。” ------(《明鉴》

材料三: “自古及今,未有穷其下而无危者也。” ------(《荀子》

“民乏财用,不亡何待?” ------《国语》

材料四: “左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之,见贤焉,然后用之。” ------《孟子》

材料五:(执政者须)“言必信,行必果。”《荀子》 “自古皆有死,民无信不立。” 《论语》

(唐太宗)“……夫欲盛则费广,费广则赋重,赋重则民怨,民怨则国危,国危则君丧矣。朕常以此思之,故不敢纵欲也。” ------《资治通鉴》

材料六: 顾炎武推崇议论朝政的风气,要求以强大的社会舆论来监督制约当权者,以“众治”代替“独治”。黄宗羲进一步提出用“各得其私,各得其利”为原则的“天下之法”取代“桎梏天下人之手足的”的“一家之法”,以约束帝王的“人治”。 ------《文化发展历程》

(1)上述材料反映了中华民族传统文化的哪一理念?(2分)

(2)唐太宗的这段话说明了什么道理? (4分)

(3)材料六的观点与前面的材料有何不同?(2分)为什么会有这些不同?(4分)

参考答案:(1)理念:“以民为本”(或民本思想)(2分)(2)说明:为

本题解析:

试题分析:(1)根据材料一“民为邦本,本固邦宁。”(《古文尚书》。) “民为君之本。”,可知是“以民为本”(或民本思想)。

(2)原文大意:(唐太宗)皇上曾对身边的大臣说:““君主的忧患,不是来自外面,而是常在自身。欲望兴盛,费用就会增大;费用增大,赋役就会繁重;赋役繁重,民众就会愁苦;民众愁苦,国家就会危急;国家危急,君主就会丧失政权。朕常常思考这些,所以就不敢放纵自己的欲望了。”

(3)根据所学,顾炎武、黄宗羲为明清之际的进步思想家,批判封建君主专制,主张限制君权,赋予民众一定权力。再注意把历史人物放在特定的时代背景下分析,材料一至五处于封建社会的上升阶段,而明清时期,商品经济发展,出现了资本主义生产关系的萌芽,专制主义中央集权制度空前强化,阻碍社会进步。

考点:中国古代民本思想

点评:读(审题):审题是解题的前提或解题的基础,审题一旦出错,则整个解题都毫无意义。审题分两步:第一步是读材料,建议带着问题去读,可泛读或浏览,也可精读。第二步是审问题,审问题要注意3个方面:首先要审中心词,即答什么;其次要审限定词,主要指时间和空间等限定词;再次要审分值,正如量体裁衣,我们答题也要根据分值写要点。

本题难度:困难

3、综合题 (17分)斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:儒家学说的道德准则和文学、思想方面的遗产,主要由孔子的后代人经过修改和润色的教诲组成。阅读下列材料,回答问题。

材料一 君君、臣臣、父父、子子。

——《论语》

君有过则谏,反复之而不听,则去。……君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。

——《孟子》

(1)据材料一指出孔子和孟子对君臣关系的主张。(4分)

材料二 唯天子受命于天,天下受命于天子……君为臣纲。

——《春秋繁露》

天理,只是仁义礼智之总名,仁义礼智便是天理之件数。……天理存则人欲亡, 人欲胜则天理灭。 ——《朱子语类》

(2)材料二中董仲舒和朱熹各是怎样“修改和润色”儒家学说中君臣关系的?(4分)

材料三 “今也以君为主,天下为客,凡天下无地而得安宁者,为君也。”“敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,曰‘此我产业之花息也’。然则为天下之大害者,君而已矣。” ——黄宗羲《明夷待访录·原君》

(3)材料三对君主统治的看法有何变化?导致这种变化的历史原因是什么?(6分)

(4)综合上述材料并结合所学知识,概括儒学对中国传统社会发展的影响。(3分)

参考答案:

(1)主张:孔子主张君臣间要讲究等级、名分、秩序;孟

本题解析:

试题分析:第(1)问,主要考查学生对主要考查学生对孔子与孟子思想的认识与理解。回答此文时要紧扣材料,从材料的含义中分析归纳。依据材料“君君、臣臣、父父、子子”可知,孔子主张君臣之间有等级、名分、秩序;而材料“君有过则谏,反复之而不听,则去。……君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇”反映了孟子主张君臣之间要相互尊重。

第(2)问,主要考查学生对董仲舒与朱熹思想的认识与理解。依据所学可知,《春秋繁露》是董仲舒的著作。材料“唯天子受命干天,天下受命于天子……君为臣纲”体现了董仲舒认为君权神授的思想,臣子要绝对服从君主;而材料 “宇宙之间一理而已。……其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。”反映了朱熹认为三纲五常是天理,臣子对君主的服从也是天理的思想。

第(3)问,主要考查学生对明清之际的儒家思想的分析与掌握。回答时注意材料的提示“黄宗羲《明夷待访录·原君》”及材料“……敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,曰‘此我产业之花息也’。然则为天下之大害者,君而已矣”并联系所学归纳总结变化。联系这一时期的政治、经济及思想的变化回答原因。

第(4)问,主要考查学生的分析归纳能力。回答本题首先要梳理儒学的发展历程,注意按题目的要求,结合相应阶段的儒学的发展特点及对当时社会发展所起的作用从政治、思想文化等方面归纳总结,同时要注意内容的精简与条理。

考点:中国古代的思想与科技?儒学的发展历程?内容、影响

本题难度:一般

4、选择题 美国学者L·S·斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》里写道:“这是一个生气勃勃、富有创造性的时代;在这一时代里,人们写下伟大的文学、哲学和社会理论著作,这也是中国古代文明形成的时代。”下列思想主张不属于“这一时代”的的是

A.“君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水则覆舟”

B.“仁者,爱人”

C.“民为贵,社稷次之,君为轻”

D.“罢黜百家,独尊儒术”

参考答案:D

本题解析:

试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,“这一时代”指的是春秋战国时期,而“D.“罢黜百家,独尊儒术”则属于汉朝时期的汉武帝时期,所以思想主张不属于“这一时代”的只能是D。

考点:中国传统文化主流思想的演变?春秋战国时期的百家争鸣?中国古代文明形成的时代

本题难度:一般

5、选择题 王阳明的弟子董梦石出游回来说:“见满街都是圣人。”王阳明说:“此亦常事耳,何足为异。”下列能够体现王阳明这一思想的是

A.“格物致知”

B.“万物各得其理然后和”

C.“人人同具良知”

D.“孔夫子亦庸众人类也”

参考答案:C

本题解析:

试题分析:本题主要考查学生对教材知识的记忆和理解的能力及材料信息解读能力。根据所学可知致良知是王阳明的主张,所以C正确;A是朱熹的;BD是李贽的主张。

考点:中国传统文化主流思想的演变?明清之际的儒学思想?李贽

本题难度:一般