时间:2021-06-24 05:14:18

1、综合题 中国历史上的官员籍贯回避制度,源远流长。请阅读材料,回答问题。(13分)

汉武帝规定除京畿外,其余地方上至郡国守相,下迄县令、长、丞、尉,均不用本郡国人,这是明确规定籍贯回避的最早记载。唐代规定官吏不得在本籍及其邻近州县任职。宋代规定地方官不得在原籍任职,与本人或本家族有密切利害关系的地区,如本人或其父辈曾经生活过或曾任职、置有财产等地区,都在回避范围之内。清代进一步规定,即使待任命的官员,其籍贯与即将担任官职的地方,虽然不属于同一省、府、县,但二者相隔距离只要在五百里之内也必须回避。

——摘自吕建中《中国古代的人事回避制度及其意义》

(1)结合史实说明西周时期为什么没有实行官员籍贯回避制度?(4分)结合材料,分析官员籍贯回避制度的发展趋势和作用。(5分)

(2)古希腊的克里斯提尼曾推行地域部落取代氏族部落的政策,与中国古代官员籍贯回避制度相比,本质上有哪些异同点?(4分)

参考答案:(1)西周的政治制度以血缘关系为纽带,宗法制和世卿世禄制度的实行,使各级贵族世袭享有其封地和职务。(4分)趋势:制度规定越来越细致,回避的范围越来越大。(2分)

作用:避免官员结党营私,对整顿吏治、防止地方势力坐大、强化中央集权起了一定的作用。 (3分)

(2)同:都削弱了以血缘关系为基础的势力。(2分)

异:前者是为推动民主政治的建立,后者是服务于君主专制统治。(2分)

本题解析:(1)本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,“西周时期没有实行官员籍贯回避制度”的原因主要从当时西周的政治体制“分封制度”来进行解释即可,“分封制度”本来就是以血缘关系为纽带,本来就是以“籍贯”为依据来进行官员的任用的,当然也就没有必要实行官员籍贯回避制度了。“官员籍贯回避制度的发展趋势”在材料中很容易归纳总结的,例如,回避的规定越来越细致、回避的官吏越来越多或者回避的范围越来越大等等均可。“官员籍贯回避制度的作用”在材料中是找不到的,主要是结合所学知识来进行解答,例如可以从加强对管理的管理、加强对吏治的整顿、避免官吏的拉帮结派、加强中央对地方的管理的角度回答即可。

(2)古希腊的“氏族部落”是强调血缘关系的,中国的“籍贯”也是强调血缘关系的,所以,古希腊的克里斯提尼曾推行地域部落取代氏族部落的政策,与中国古代官员籍贯回避制度相比,本质上的相同点就是二者都是在削弱、打击以血缘关系为基础的势力。本质上的不同点主要从不同的政治体制的角度来进行解答即可。古希腊是为了建立、推行民主制度,而古代中国则是为了不断的强化专制主义中央集权制度。本质上的不同点比较容易想到,本质上的相同点是不容易想到的。

考点:古代中国的政治制度?商周时期的政治制度?西周时期没有实行官员籍贯回避制度的原因、官员籍贯回避制度的发展趋势和作用;古代希腊、罗马的政治制度?雅典民主政治?克里斯提尼地域部落取代氏族部落的政策与中国古代官员籍贯回避制度本质上的异同点

本题难度:困难

2、选择题 下列史实符合西周确立的宗法制继承原则的是

A.唐太宗通过玄武门之变继位

B.宋太宗继承兄长宋太祖之位

C.明太祖因太子亡指定嫡长孙继位

D.清康熙帝死后皇四子继位

参考答案:C

本题解析:试题分析:本题主要考查宗法制下王位的继承原则“父死子继,兄终弟及”,王位原则上有嫡长子继承,若皇帝无儿子则由其兄弟继承,A唐太宗是唐高祖李渊的第二子通过玄武门之变继位不符合上述原则,B宋太祖有儿子王位不应该由其弟继位,D清康熙帝死后应由皇长子继位,皇四子继位也不符合上述原则,只有C项符合“父死子继,兄终弟及”原则。

考点:宗法制的内容

点评:宗法制的目的:巩固分封制形成的统治秩序,解决贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾。所以确定一条切实可行的原则也就成为继承权利的关键,“父死子继,兄终弟及”原则在中国古代是主要原则,但各个不同王朝也因各自不同情形并未完全遵守这一原则。

本题难度:简单

3、选择题

清乾隆①皇帝全部称号为“高宗② 法天隆运 至诚先觉 体元立极 敷文奋武 钦明孝慈 神圣③ 纯皇帝”④。四处划线部分依次为 ( )

A.尊号、年号、谥号、庙号

B.年号、庙号、尊号、谥号

C.谥号、年号、尊号、庙号

D.庙号、谥号、尊号、年号

参考答案:1.B

本题解析: 庙号是中国古代帝王死后在太庙里立宣奉祀时追尊的名号。乾隆庙号“高宗”, 谥号是帝王、贵族、大臣、士大夫死后,依其生前事迹给予的称号。乾隆谥号“纯皇帝”, 年号是中国古代封建皇帝用以纪年的名号,乾隆是年号。中国古代尊崇皇帝、皇后的称号。尊号一般很长,因为大臣们会尽量把好的词语都往皇帝身上加,尊号一般在皇帝在世之时便开始有群臣上请,并不断加长。③属于尊号。(本题正确答案有误,改选为B)

本题难度:一般

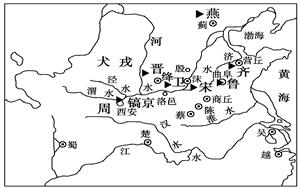

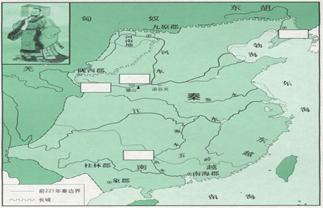

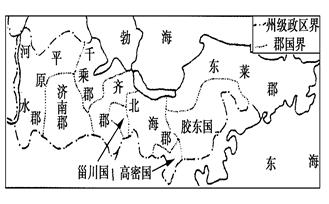

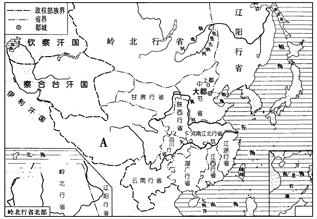

4、综合题 “左图右史”是历史研究的基本方法。下面是中国古代不同时期的四幅地图(部分)。

图一 图二

图三 图四

(1)图一和图二反映的地方行政制度分别是什么?图一到图二的变化反映了中国古代地方行政制度的发展呈现什么趋势?(4分)

(2)图三和图四所示地方行政制度的本质目的是什么?结果有何差异?(6分)

(3)从文明发展的视角分析中国古代地方政治制度演变趋势对中国社会发展的影响?(3分)

参考答案:(1)分封制和郡县制。(2分)趋势:中央对地方控制的加强(中央集权制的形成)。(2分)

(2)目的:巩固封建统治。(2分)结果:郡国并行制实施后,诸侯王势力逐渐强大,对朝廷构成威胁。(2分)行省的设置,便利了中央对地方的管理,大大加强了中央集权,奠定了我国省制的开端。(2分)

(3)影响:促进了多民族国家的巩固与发展;推动了经济文化的繁荣;保持了中华文明的延续性。(3分)

本题解析:(1)从图一中有宋,齐,燕,鲁等字样,可以反映出分封制的特征,图二是秦代疆域图,有大量郡出现可知这是郡县制的反映,由分封制向郡县制转变体现了中央集权的强化;(2)图三展现了汉初的郡国并行政体,图四所示是元代的行省制,统治者采用这两种模式的目的相同,即巩固封建统治,但结果却有天壤之别,郡国并行制实施后,诸侯王势力逐渐强大,对朝廷构成威胁。行省的设置,便利了中央对地方的管理,大大加强了中央集权;(3)结合教材内容归纳中央集权制度对中国文明产生的积极影响即可。

考点:中国古代中央集权制度的发展

点评:中央集权是指中央严格控制地方的权力组织方式,中国古代的中央集权制度的发展与地方管理体制紧密相连,分封制下地方分权严重最终导致国家的分裂,秦统一中国后开始实行郡县制,中央集权制度开始确立;在经过汉初郡国并行体制失败后,郡县制模式的优越性开始表现出来,此后郡县制得以加强,中央集权的程度也得以增强;在经过唐宋对郡县制的变革后,元代实行了行省制,更为成熟的地方管理模式出现,地方再也未出现能和中央分庭抗礼的现象,中央集权得以极大增强。

本题难度:一般

5、选择题 《宋史记事本末》载:王彦超及诸藩镇入朝,帝(宋太祖)宴于后院,酒酣,从容谓之曰:“卿等皆国家宿旧,久临剧镇,王事鞅掌,非朕所以优贤之意也。”彦超喻意,即前奏曰:“乞骸骨。归丘田,臣之愿也。”材料中的太祖之意是

A.准备赏赐开国功臣

B.鼓励诸藩为国操劳

C.表白歉意抚慰群臣

D.暗示他们交出兵权

参考答案:D

本题解析:本小题主要考查学生对“杯酒释兵权”的理解与掌握情况。北宋初期,宋太祖赵匡胤为了防止出现分裂割据的局面,加强中央集权统治,以高官厚禄为条件,解除将领们的兵权。因为是在酒席上做出了决策,所以史称“杯酒释兵权”。杯酒释兵权只是宋太祖为加强皇权,巩固统治所采取的一系列政治军事改革措施的开始,其后还在军事制度方面进行了多项改革。“杯酒释兵权”作为一个成语,逐步引申为泛指轻而易举地解除将领的兵权。答案选D。

考点:古代中国的政治制度·从汉到元政治制度的演变·北宋中央集权制的加强

本题难度:一般