时间:2020-08-30 06:37:52

1、综合题 (17分)阅读材料,回答问题:

材料一 汉武帝元光元年策试贤良诏问:[朕]永惟万事之统……欲问大道之要,至论之极。(董仲舒)对曰:“古之王者南面而治天下,莫不以教化为大务……臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进,统纪可一而法度可明,民知所从。”

——班固《汉书·董仲舒传》

材料二 “所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。”

——朱熹《大学章句·格物致知补传》

“人皆有是心,心皆具是理,心即理也。”

——《陆九渊集》卷十一

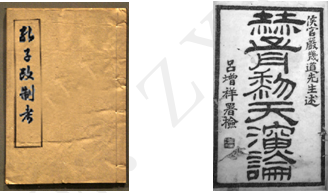

材料三 1898年,近代中国两大思想巨著先后出版并流传甚广,在社会上产生了极大的影响。

(1)根据材料概括董仲舒应对汉武帝“大道之要,至论之极"的主要主张。(2分)结合所学知识指出从汉代开始,中国传统文化中的法、儒思想的地位发生了怎样的变化?(2分)

(2)根据材料结合所学指出材料二中的“理”的共同涵义及在“穷理”上的不同途径。简述宋明理学的发展历程。(6分)

(3)材料三中的思想巨著作者是谁?它们在宣传维新思想上的不同理论武器是什么?结合所学分析维新思想的产生和传播在推动中国社会发展方面的积极意义。(7分)

2、选择题 《论语》载,孔子曾说:“中人以上,可以语上(深奥学问)也;中人以下,不可以语上也。”这表明他在教学方法上主张

A.启发诱导

B.学思结合

C.因材施教

D.温故知新

3、选择题 下列人物中“当举世大乱时,不因人类之残贼凶恶,而怀憎恶厌弃之意,且极力推明人皆可以尧舜”的是

A 孟子 B 孔子 C 老子 D 荀子

4、选择题 中华文明勃兴并为后世博大精深的中国文化奠基是在

A.夏商西周时期

B.春秋战国时期

C.秦汉时期

D.魏晋南北朝时期

5、综合题 政治文明的演进经历了漫长而艰难的过程。阅读材料,回答问题。

材料一 (中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。……西周政治里显

然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下下大变局”。

——王家范《中国历史通论》

材料二 寓封建(注:即分封)之意于郡县之中,而天下治矣。……封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。……今之君人者,尽四海之内为我郡县犹不足也,人人而疑之,事事而制之。……有司之官……无肯为其民兴一日之利者,民乌得而不穷,国乌得而不羁?

——顾炎武《顾亭林诗文集》

材料三 ……直至近百年来,才发生新的变化。……皇帝和贵族的专制政权是被推翻了,代之而起的先是地主阶级的军阀官僚的统治,接着是地主阶级和大资产阶级联盟的专政……伟大的近代和现代的中国革命,是在这些基本矛盾的基础之上发生和发展起来的。(着重号为本试卷所加)

——毛泽东《中国革命与中国共产党》(1939)

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周和秦朝的主要政治制度。分析说明周秦政治制度的主要差别。(8分)

(2)结合所学知识,说明材料二中“其专在下”、“其专在上”各指什么。材料中顾炎武提出了怎样的思想主张,并予以简要评价。(9分)

(3)材料三中“新的变化”指什么?加着重号的文句分别指什么?结合所学知识,概括指出近代以来中国社会政治变革的历史趋势。(9分)

答案及详细解析请点下一页查看。