时间:2019-07-03 02:52:29

1、判断题 下图是1913年《时事画报》刊登的题为“女学渐兴”的时事画。该现象出现的原因有

①清政府实施的新式教育举措?②近代民主运动提倡男女平等

③张謇等投资近代教育以救国?④新文化运动要求反对旧传统

A.①②

B.①②③④

C.②③

D.③④

参考答案:A

本题解析:该题考查学生的读图能力和对近代教育环境变迁的理解能力。根据题中的时间1913年,故④与之不符;根据图中文字材料中的“第十五学期”所以看出该女子学校从清末即开始办理,故①正确;张謇投资创办的是近代企业,而非学校,故③错误,综合来看,A项组合正确。

本题难度:简单

2、判断题 “1840年以后进入近代,西洋文化侵袭着中国本土文化,许多沿海大城市,尤其上海这样的大都会,因华洋杂居,得西方风气之先,服饰也开始发生潜在的变革。”这种变化最先体现在?

A.旗袍的出现与改进

B.中山装的出现

C.开始有国人穿西服

D.列宁装的流行

参考答案:C

本题解析:略

本题难度:简单

3、判断题 西方学者认为,公元前6世纪至公元前3世纪是人类文明的“轴心时代”,人类首次觉醒。理性思维所创造的精神文化决定着其后诸民族的文化走向。在当时的中国最具典型意义的现象是

A.人是万物的尺度,人文主义起源

B.诸子并立、百家争鸣

C.罢黜百家,独尊儒术

D.崇儒尚佛,兼收并蓄

参考答案:B

本题解析:本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,材料中的时间公元前6世纪至公元前3世纪对应的是中国的春秋战国时期,当时的百家争鸣是中国第一次思想解放运动,其思想文化特征成为中国此后几千年传统文化的精华,这符合材料中“理性思维所创造的精神文化决定着其后诸民族的文化走向”的说法,答案选B项,A项是西方人文主义的源头—智者学派的主张,C D两项分别出现在汉代和唐代,与春秋战国这一时间段相违背。

点评:春秋战国时期的“百家争鸣”现象是中国重要的思想文化解放运动,它的出现是历史的必然趋势,其中涉及到政治、经济的根源和思想文化现象的推动。高考对此内容的考查主要从以下两个方面入手:①“百家争鸣”现象出现的时代背景或原因;②“百家争鸣”与新中国成立后发展文艺的“双百方针”的差异。

本题难度:一般

4、判断题 (12分)阅读下列材料,回答问题。

材料一? 1958年,“放开肚皮吃饭,鼓足干劲生产”,成为一时间传遍大江南北的著名口号。

(1)材料一中的口号反映出当时怎样的经济建设指导思想?(2分)这一指导 思想在实践中出现了哪些失误?(2分)

思想在实践中出现了哪些失误?(2分)

材料二?“包字万岁!早包早富,迟包迟富,不包永远不能富。”这是70年代末广州郊区的宣传标语。

(2)材料二中的口号反映出农村生产关系将要发生怎样的变化?(1分)分析这一变化产生的重要影响。(3分)

材料三? 90年代,“市场经济”“与国际接轨”成为最流行的口号。

(3)列举“市场经济”这一口号提出过程中的主要事件。(2分)

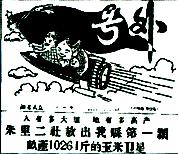

材料四?历史学习和研究要求学生具有史证意识。下图是一份地方报刊的号外。

(4)对于上述漫画所报道的内容,有人认为它反映了 “当时的社会”的主流意识,有人则持相反意见。结合史实谈谈你的观点。(可选择任意一种观点,2分)

参考答案:(1)指导思想:“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”总路线。(2分)

失误: 掀起了“大跃进”和“人民公社化”运动。(2分)

掀起了“大跃进”和“人民公社化”运动。(2分)

(2)变化:实行家庭联产承包责任制。(1分)

影响:全国农村经济大发展;废除了人民公社体制;推动了城市经济体 制改革。(3分。答出其他要点,言之成理也可得分)

制改革。(3分。答出其他要点,言之成理也可得分)

(3)事件:1992年邓小平南方谈话提出要搞好社会主义市场经济;十四大提出建立社会 主义市场经济的目标。(2分)

主义市场经济的目标。(2分)

(4)第一种:当时实行高度统一 的中央集权体制和计划模式,所有媒体的宣传口径是高度统一的,所以它反映了当时社会的主流意识。(2分)

的中央集权体制和计划模式,所有媒体的宣传口径是高度统一的,所以它反映了当时社会的主流意识。(2分)

第二种:孤证不立,一份地方报刊反映的某一行为不足以说明“当时的社会”也具有这种特征。(2分)

本题解析:略

本题难度:一般

5、判断题 (10分)【历史——近代社会的民主思想与实践】

阅读材料,回答问题。

材料一?孔子死后,董仲舒对儒学进行了创新,提出了“天人感应” “天人合一” “春秋大一统”。谭嗣同l896年在《仁学》一书中说:中国“两千年来之政,秦政也,皆大盗也,”袁世凯就任中华民国总统后说:“孔子之说,亘古常新……如布帛菽粟不可离。”

材料二?《从(论语)中解读孔子仕途辛酸史》:从仕途角度讲,孔子的一生是很不幸的。他官场不得志,有国家的问题,有社会的问题,也有其本身性格的问题。随近代社会剧变,其思想地位也发生了变迁,我们以何种姿态认识它,成为一个新课题。?

(1)依据材料一,分别指出三人对待儒学和孔子的真正目的何在。(5分)

(2)结合所学知识,谈谈应该如何对待孔子和孔学。(5分)

参考答案:(1)迎合统治者意向,为中央集权政治提供依据;(2分)抨击儒学维护封建君主专制,宣传维新变法;(2分)为复辟帝制作舆论准备。(1分)

(2)坚持历史的、辩证的、实事求是的科学态度,(1分)不能盲目“尊孔”和彻底反孔,对儒学要取其精华、去其糟粕。(4分)

本题解析:(1)第一问,回答本题需要从三个人所处的历史时期、个人的阶级属性、个人的社会地位、评论孔子的目的等方面来分析。董仲舒是汉代新儒学的创立者,他整合出新儒学的目的是为了迎合当时统治者的意志;谭嗣同是中国民族资产阶级维新派的代表人物,维新思想的特点是要借助孔子的权威来宣传维新变法思想;袁世凯在他将要复辟帝制时说“孔子之说,亘古常新……如布帛菽粟不可离”一样也是要利用孔子的学说,为其统治进行辩护。

(2)第二问,如何对待孔子和孔学这个问题其实可以转化成如何评价和对待中国的传统文化的问题。时异则事异,人类社会的思想文化发展应该是与时俱进的,不能一成不变,所以孔学与孔子的思想不可能适合所有的时间与所有的形势。传统文化有我们应该继承与发扬的精华,但同时它也有为维护封建统治的糟粕,所以对待孔子与孔学的态度应该是一分为二,辩证的看待与对待。

本题难度:一般