时间:2019-06-04 08:33:55

1、判断题 王军中学在整理父亲书房是,偶然发现书中夹着一张陈旧残破的大学招生宣传册,其中介绍有某学校本科生在校人数,并设有硕士、博士学位授予点等。这张宣传册最早印刷于(?)

A.20世纪60年代

B.20世纪70年代

C.20世纪80年代

D.20世纪90年代

参考答案:C

本题解析:20世纪80年代,中国高等教育形成了从学士到硕士到博士的多层次才人培养的教育体系。因此选C。

点评:注意关注新中国人民教育的基本史实,包括建国后创建人民教育事业的措施和方针;“文革”对教育的破坏;恢复高考及“科教兴国”战略;理解理解党的路线、方针、政策与教育蓬勃发展的关系;教育发展的宝贵经验。综合国力竞争日益激烈下,必须发展教育,提高素质培养人才,迎接挑战;探究新旧教育的过渡改变及教育的初步成就;总结挑战措施,献计献策,面对机遇,迎接挑战。

本题难度:一般

2、判断题 “举头铁索路行空,电气能收夺天工。从此不愁鱼雁少,音书万里一时通。”此诗赞扬的是下列哪一项事业在人们日常生活中的作用?

A.铁路运输

B.航运

C.航空

D.电报通讯

参考答案:D

本题解析:材料中的“鱼雁”即是古代的书信,所以材料反映的主要内容即是电报通讯业的发展便利了人们的通讯。故答案选择D项。

本题难度:简单

3、判断题 余秋雨在《蓝旗和孩子》中写道:“到了布鲁塞尔就像提纲挈领,豁然开朗地看着欧洲如何企图在陈旧结构中脱胎换骨,挥别昨天。”他这里所说的欧洲“脱胎换骨”,指的是

[?]?

A.加入布雷顿森林体系

B.接受关贸总协定

C.要求摆脱美国 的控制

D.由经济联合向政治联合发展

参考答案:D

本题解析:

本题难度:简单

4、判断题 词语和概念的变化,可以为探究历史提供重要信息。阅读下列材料,结合所学知识问答问题。?

材料一:在中国,对science的翻译经历了从“格致”到“科学“的用词变化。中国古代本有“科学”一词。如宋人文集中有“处科学之兴,世为士者往往困于一日之程文,甚至于老死而或不遇”之句。明末清初,受古代“格物致知”的影响,时人将“science”音译为“格致”。19世纪中叶后,“研格致,营制造者,乘时而起”,“格致”一词大量使用。19世纪末,梁启超等效仿日本的做法,将“science”译为“从事科学,讲求政艺。”民国初,学界还将science音译为“赛因斯”,意在强调科学的理性精神。?

——据《近代汉字术语创制的两种类型》等?

材料二:随着“代议制民主”概念的形成和逐渐流传。民主概念发生了重大的转化。不仅古代“直接民主”是“民主”,而且近代“间接民主”也是“民主”。随着后一种民主在实践中的不断扩展和完善,它几乎成了人们所知的西方民主的惟一形态,日常使用的“民主”一词,指的已不是古代直接民主。?

——据《美国革命时期民主概念的演变》等?

(1)材料一中的中国古代“科学”一词与何种选官制度相关?程朱理学中“格物致知”的目的是什么?(4分)

(2)19世纪中叶以后,从“格致”到“赛因斯”,反映中国向西方学习的内容发生了怎样的变化?分析变化的原因包括哪些方面。(12分)?

(3)结合材料二和所学知识,从西方民主政治发展的角度,简要分析“民主”概念变化的原因。(9分)?

参考答案:1)科举制度(2分);“究天理”(2分)?

(2)变化:技术——政治制度——思想文化;(3分)?

原因:甲午战败,认识到制度的落后和“师夷长技”的局限;(3分)开始学习西方的政治,推行政治改良,形成了资产阶级维新思想;(2分)辛亥革命后建立民国,但民主政体有名无实,倡导科学精神思想解放的新文化运动兴起;(2分)中国近代经济的发展;(2分)?

(3)代议制度建立;(3分)代议制民主具有优越性,如可适用于地广人多的国家;(3分)而且在实践中不断完善,如选民范围日益扩大;并扩展到更多国家。(3分)

本题解析:本题以话题引入考查中西思想的发展与交融,跨度大,注重线索梳理和综合分析。第(1)考查中国古代的选官制度和宋明理学(程朱理学),解答时注意关键信息“宋人文集”和设问中的提示“程朱理学”,在此基础上联系相关知识分析。第(2)问实际上考查近代中国思想解放历程及阶段特征,学习西方内容的变化可以结合信息“研格致,营制造者,乘时而起”“从事科学,讲求政艺”“强调科学的理性精神”概括,在此基础上结合19世纪中叶到民国初年中国思想演变的背景(政治、经济、思想等)分析。第(3)问考查西方民主思想的变化,注意答题角度“西方民主政治发展”。

点评:民主与科学的理念是在近代随着西方列强的侵略逐渐的传播到中国来的。但是在中国的古代也有一些关于科学方面的类似的表述。明清之际随着中西交流的出现,科学(格致)一词开始进入中国,在近代随着民族危机的加深,科学被大规模的引进,主要是洋务运动,但是实践证明,只学习西方的科学不能救中国,先进的中国人开始引进西方的制度,民主制度和思想开始在中国传播,出现了维新变法和辛亥革命等主张建立西方制度的运动。

本题难度:困难

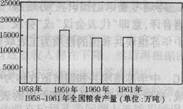

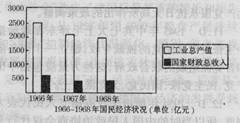

5、判断题 20世纪50年代至70年代,中国在建设社会主义的道路上,经受了风雨的考验,留下了宝贵的经验和教训。阅读下列图表回答问题:

(1)根据图表说明社会主义制度确立后党在阶级斗争问题上认识失误的表现和影响。

(2)观察上述材料,分别描述柱状图反映的两个时期的经济状况,并结合相关知识回答其主要原因。

参考答案:(1)反右派斗争扩大化导致阶级斗争的扩大化,成为党在阶级斗争问题上连续犯错误的根源。“文化大革命”造成了建国后最严重的挫折和损失。

(2)状况:从1958年到1960年粮食产量连续下降和“文革”初期经济状况恶化。原因:前者忽视经济发展的客观规律,片面追求社会主义建设的高速度,发动了“大跃进”和人民公社化运动。后者是“文革”动乱扩展到经济领域,使国民经济的发展受到严重影响。

本题解析:回答第(1)问时,注意时间限制语“社会主义制度确立后”,然后根据所学知识概括答出表现和影响。回答第(2)问时,首先要认真阅读材料中所给的数字,根据数字可看出粮食产量、工业总产值和国家财政总收入都在下降。然后再根据图示中的两个时期在经济方面的失误答出原因。

本题难度:简单