时间:2019-05-31 06:05:09

1、综合题 阅读材料,回答下列问题。

材料一 “天有喜怒之气,哀乐之心。与人相副(符),以类合一,天人一也。”“天子受命于天,诸侯受命于天子,子受命于父,臣妾受命于君,妻受命于夫。诸所受命,其尊皆天也”

——董仲舒《春秋繁露》

材料二 “今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,屠毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然!曰‘我固为子孙创业也’。其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,曰‘此我产业之花息也’。然则为天下之大害者,君而已矣……古者天下爱戴其君,比之如父,拟之如天,诚不为过。今也天下之人怨恶其君,视之如寇仇,名之为独夫,固其所也……”

——黄宗羲《明夷待访录·原君》

材料三 以下便是英国法治所达到的地步:给予每个人以天赋的权利,差不多在所有的君主政府里,他们这些权利是被剥夺的。这些权利乃是:人身和财产的全部自由;用笔向国家提意见的自由;只能在一个自由人所组成的陪审委员会面前才可受刑事审问的自由;不管什么案件,只能按照法律条文和明确规定来裁判的自由;放弃英国圣公会信徒对某些职位的特权,信仰的自由。

——伏尔泰《哲学通讯》

材料四 所谓立宪政体,所谓国民政治,果能实现与否,纯然以多数国民能否对于政治,自觉其居于主人的主动的地位为唯一根本之条件。倘立宪政治之主动地位属于政府而不属于人民,不独宪法乃一纸空文,无永久后行之保障,且宪法上之自由权利,人民将视为不足轻重之物,而不以生命拥护之;则立宪政治之精神已完全丧失矣。是以立宪政治而不出于多数国民之自觉,多数国民之自动,惟日仰望善良政府,贤人政治,其卑屈陋劣,与奴隶之希冀主恩,小民之希冀圣君贤相施行仁政,无以异也。

──陈独秀《吾人最后之觉悟》

(1)依据材料一、二,概括指出两段材料对君主统治的看法有何不同?并分析导致两者看法不同的历史原因。

(2)依据材料三和四概括指出伏尔泰与陈独秀政治主张相同点,并结合所学知识指出造成观点相同的原因。

参考答案:(1)不同:董仲舒主张君主专制统治,而黄宗羲认猛烈抨击君主专制统治。(2分)

原因:西汉汉武帝时期,为了适应解决王国问题、巩固中央集权统治的需要,必须加强思想统一(3分)

明末清初,由于封建专制统治的腐败和商品经济的发展,使不少知识分子萌生了反封建专制、带有民主色彩的新思想。(3分)

(2)观点:提倡法治、君主立宪、法律基础上的自由权利。(3分)

背景:政治上:两国都是于封建君主专制统治;经济:资本主义经济发展;思想:都经历过思想解放。(6分)

本题解析:(1)本题主要考查的是对材料的分析概括能力。从材料一“天子受命于天,诸侯受命于天子,子受命于父,臣妾受命于君,妻受命于夫。诸所受命,其尊皆天也”和材料二“为天下之大害者,君而已矣”可以得出两段材料对君主统治的不同看法。结合西汉初年和明末清初的社会背景来分析导致两者看法不同的历史原因。

(2)本题主要考查的是对材料的理解分析能力。从材料“只能按照法律条文和明确规定来裁判的自由”“给予每个人以天赋的权利,差不多在所有的君主政府里”“信仰的自由”“宪法上之自由权利”“小民之希冀圣君贤相施行仁政”等可以看出伏尔泰与陈独秀政治主张相同点。根据所学知识从政治、经济和思想方面来分其原因。

考点:中国传统文化主流思想的演变·儒学的发展·汉代儒学、明清之际的儒学;西方人文精神的发展·启蒙运动·伏尔泰;思想解放的潮流·新文化运动·陈独秀

本题难度:一般

2、选择题 “理会得熟时,道理便在上面。又如律历、刑法、天文、地理、军旅、官职之类,都要理会,虽未能洞究其精微,然也要识个规模大概,道理方泱洽通透。”这段话提倡的是

A.“格物致知”

B.“发明本心”

C.“知行合一”

D.“致良知”

参考答案:A

本题解析:材料揭示了获得“道理”的方法,即通过研究万事万物,然后得出认识。格物致知的含义是推究事物的原理法则而总结为理性知识。BCD是心学家的观点,强调内心的反省,因此选A。

考点:中国传统文化主流思想的演变· 宋明理学—儒学新发展·程朱理学。

本题难度:一般

3、综合题 (19分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 汉武帝元朔五年(公元前124年)在长安设太学。太学之中由博士任教授,初设五经博士专门讲授儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》……汉代太学注重考试,并建立了一定的制度。考试在太学有两种作用:一是选材(才)手段,一是督促,检查学生学习的管理手段……魏晋至明清或设太学,或设国子学(国子监),或同时设立,均为传授儒家经典的最高学府。

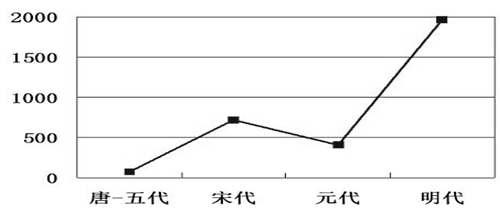

材料二 唐、五代至明代全国书院数量曲线图

材料三 宋代至清代我国书院性质状况表

| | 官办% | 民办% | 其他% | 不明% |

| 宋代 | 15.28 | 70.69 | 0 | 14.03 |

| 元代 | 17.23 | 61.15 | 0.33 | 21.29 |

| 明代 | 57.21 | 29.84 | 0.24 | 12.71 |

| 清代 | 56.67 | 24.11 | 0.56 | 18.66 |

参考答案:

(1)特点:国家设立专门教育机构;以儒家经典为教学内容;注重考试,建立专门制度(3分)。作用:有利于加强中央集权,适应了国家统一的形势;儒家思想成为统治者推崇的思想,逐渐成为中国传统文化的主流。(2分)

(2)宋代和明代。(4分)宋:程朱理学,商品经济空前发展,活字印刷的发明。

明:心学形成,资本主义萌芽。(4分,每个朝代任意一点言之成理即可)

(3)变化:从宋代到清代,官办书院比例总体上升,民办书院比例总体下降。到明清时期,官办书院在比例上超过了民办书院。(4分)

主要原因:明清时期君主专制强化;思想控制加强。(2分,任意一点言之成理即可)

本题解析:(1)汉代兴办太学,从传播儒家思想,培养儒生,充实各级官僚机构,巩固了国家的统一,使得儒家思想成为了主流的思想。

(2)第一小问据图示可知为宋明两朝,“条件”紧扣限定语“思想、经济、科技”从宋明理学兴起,商品经济发展,印刷术的发明三个角度作答。

(3)“变化”由数据可知宋元两代民办书院呈增长趋势且民办书院数量超过官办,而明清时期民办书院数量急剧减少,官办书院数量增加且从数量上超过了民办。结合所学可知明清时期君主专制不断强化,思想控制愈加严厉是导致这一现象出现的主要原因。

考点 :古代中国的思想

点评 :本体难度 中等,解答材料解析题要求能充分利用材料,结合所学主干知识。

本题难度:一般

4、选择题 清初思想家顾炎武在《日知录》中写道:“……春秋时犹宗周王,而七国则绝不言王矣;春秋时犹严祭祀、重聘享,而七国则绝无其事矣;春秋时犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣;春秋时犹宴会赋《诗》,而七国则不闻矣……”材料主要反映出

A.战国时期的社会变化剧烈

B.春秋战国时期“礼崩乐坏”

C.周末社会风俗发生了巨大变化

D.国家由分裂到统一的发展趋势

参考答案:A

本题解析:材料信息表明,春秋时基本沿袭了西周时期的制度与社会风俗,但战国时无论制度与风俗均发生巨大变化,A项正确;D项不能从材料中得出;B、C项只包含了材料的一部分信息,不是最佳选项。

考点:中国传统文化主流思想的演变·明清之际的儒学思想·明清批判思潮

本题难度:一般

5、选择题 “若是饥而欲食,渴而欲饮,则此欲亦岂能无?”“同是事,是者便是天理,非者便是人欲。如视听言动,人所同也。非礼勿视听言动,便是天理。非礼而视听言动,便是人欲。”在材料中主要表达的观点是:( )

A.天理没有绝对的正误

B.反对一切人的欲望

C.承认合乎社会规范的欲望

D.承认人的欲望都是合理的

参考答案:C

本题解析:本题考查解读史料获取信息的能力,朱熹主张“存天理,灭人欲”,“天理”就是封建伦理纲常,而“人欲”是指不符合“天理”的那些欲望,即“私欲”, 即承认合乎社会规范的欲望,故选C。

考点:中国传统主流思想演变·程朱理学·朱熹思想

本题难度:一般