时间:2019-05-22 08:07:45

1、选择题 朱熹说:“……天得之(理)而为天,地得之(理)而为地,凡生于天地间者,又各得之以为性;……其张之为三纲,其纪之为五常……”他主要是( )

A.从统治者的角度阐述封建伦理道德

B.阐述了自然界的法则

C.阐述了君主专制的道理

D.为了规范人与人之间的人际关系

参考答案:A

本题解析:本题主要考查学生解读题干材料,最大限度获取有效信息,认识历史事物本质和规律,比较、分析,并作出准确判断的能力。根据题干材料关键信息“凡生于天地间者”、“三纲,五常”等,结合所学知识,解读题干材料,得出这样的认识,朱熹认为的“理”,其实就是儒家“三纲五常”等纲常伦理。进一步可知,朱熹是站在封建统治者的立场来阐述封建伦理道德的。B项属于无关项;CD两项的表述,不符合题意,不是题干材料核心意思的体现。综上,故,本题正确答案选A。

考点:中国传统文化主流思想的演变·宋明理学——儒学新发展·董程朱理学·朱熹的思想主张

本题难度:一般

2、综合题 中国古代的儒学思想是一种理论化的社会意识形态,对我国历史的发展产生了巨大的影响。它随着历史的演进而发生变化,在历史发展的不同时期具有不同的时代特征。阅读下列材料,回答问题:

材料一:由于中国文明具有注重现世的性质,所以中国杰出的思想家都倾向于首先当注重实际的政治家,对争取各国统治者接受他们的观点很感兴趣。……这种情形驱使孔子周游于诸朝廷之间,希望寻得一位统治者,能采纳他关于理解政治的见解。……但他对(当时)实际政治的影响实在微不足道的……但是,它们最终还是流行开来。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二:佛道的流行对中国传统的儒家学说构成了威胁,儒家奋起反击。……到了宋代,儒家思想发展到了一个新阶段,佛道的影响也就随之减弱。

—一马克

参考答案:

本题解析:

本题难度:一般

3、选择题 “天下皆知美之为美,斯恶矣;皆知善之为善,斯不善矣;故有无相生,难易相成。”持此观点的是( )

A.道家

B.儒家

C.墨家

D.法家

参考答案:A

本题解析:本题主要考查的是对材料的理解分析能力。材料中的“有”“无”“难”“易”“善”“不善”“美”“恶”等都有辩证的思想,根据所学知识可知,这是道家的思想。所以答案选A。

考点:中国传统文化主流思想的演变·春秋战国时期的百家争鸣·道家思想

本题难度:一般

4、综合题 (17分)阅读材料,回答问题:

材料一 汉武帝元光元年策试贤良诏问:[朕]永惟万事之统……欲问大道之要,至论之极。(董仲舒)对曰:“古之王者南面而治天下,莫不以教化为大务……臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进,统纪可一而法度可明,民知所从。”

——班固《汉书·董仲舒传》

材料二 “所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。”

——朱熹《大学章句·格物致知补传》

“人皆有是心,心皆具是理,心即理也。”

——《陆九渊集》卷十一

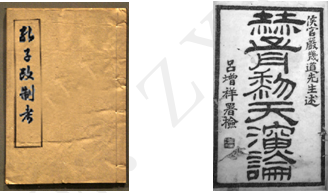

材料三 1898年,近代中国两大思想巨著先后出版并流传甚广,在社会上产生了极大的影响。

(1)根据材料概括董仲舒应对汉武帝“大道之要,至论之极"的主要主张。(2分)结合所学知识指出从汉代开始,中国传统文化中的法、儒思想的地位发生了怎样的变化?(2分)

(2)根据材料结合所学指出材料二中的“理”的共同涵义及在“穷理”上的不同途径。简述宋明理学的发展历程。(6分)

(3)材料三中的思想巨著作者是谁?它们在宣传维新思想上的不同理论武器是什么?结合所学分析维新思想的产生和传播在推动中国社会发展方面的积极意义。(7分)

参考答案:

(1)主张:重视教化;罢黜百家,独尊儒术。(2分)

演变:独立的法家学派逐渐消失,其法制思想被吸收到儒学体系中,成为维护专制政权的工具;儒学被确立为思想的正宗,成为中国传统思想文化的主流。(2分)

(2)含义:天理,忠孝节义等儒家传统思想道德。(1分)

途径:朱熹主张“格物致知”,陆九渊主张“本心体悟”。(2分)

历程:北宋五子开创理学,朱熹建立理学体系,陆王心学推进理学新的发展。(3分)

(3)作者:康有为、严复。(2分)

理论武器:《孔子改制考》用孔子(儒学)名义宣传维新变法理论;《天演论》用“进化论”思想激发人们要求变法图强。 (2分)

意义:直接动员和指导了维新变法运动;传播资产阶级的社会政治学说和自然科学知识,具有启蒙作用;批判封建制度,客观上有利于资产阶级革命思想的传播。(3分)

本题解析:(1)依据材料中的“古之王者南面而治天下,莫不以教化为大务”、“诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进,”,由此可见董仲舒的主张是:重视教化;罢黜百家,独尊儒术。第二小问依据所学知识可知,汉代以后儒学被确立为思想的正宗,成为中国传统思想文化的主流。独立的法家学派逐渐消失,其法制思想被吸收到儒学体系中,成为维护专制政权的工具。

(2)依据所学知识,理的含义是天理,忠孝节义等儒家传统思想道德。依据材料中的“言欲致吾之知,在即物而穷其理也”、“人皆有是心,心皆具是理”,二者在在“穷理”上,朱熹主张“格物致知”,陆九渊主张“本心体悟”,加强自己内心的修养。第三小问结合所学知识可知,宋明理学的发展历程:北宋五子开创理学,朱熹建立理学体系,陆王心学推进理学新的发展。

(3)依据所学知识可知,《孔子改制考》的作者是康有为,《赫胥黎天演论》是严复翻译的。《孔子改制考》是打着孔子的旗号宣传维新变法理论;《天演论》用“进化论”思想激发人们要求变法图强。第三小问考查的是维新思想对中国社会的积极影响,结合所学知识回答即可:直接动员和指导了维新变法运动;传播资产阶级的社会政治学说和自然科学知识,具有启蒙作用;批判封建制度,客观上有利于资产阶级革命思想的传播。

考点: 中国传统文化主流思想的演变·汉代儒学成为正统思想·董仲舒的儒学思想(新儒学);宋明理学—儒学新发展·程朱理学、陆王心学;近代中国思想解放的潮流·维新思想·维新思想的代表人物及影响

本题难度:一般

5、综合题 (15分)儒家思想是中国传统文化的主流。阅读材料,回答问题。

材料一 春秋战国是我们民族的国家制度、社会制度、政治制度、文化制度发生巨大变革的时代。……孔子是第一个提出救世之策的人。

——易中天《先秦诸子的救世之策》

材料二 千百余年,而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳。……虽使夫子复生于今,又不知作如何非是也。……无以孔子之定本行赏罚。……以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳。

——李贽《藏书·卅纪列传总目前论》

材料三 “孔学则严等差,贵秩序,而措而施之者,归结于君权。……于帝王驭民,最为合适,故霸者窃取而利用之以宰制天下”“儒教之最缺点者,在专为君说法,而不为民说法”。

——梁启超《论中国学术思想变迁之大势·儒学统一时代》(1902年)

(1)依据材料一并结合所学,概述孔子的“救世之策”。(3分)

(2)依据材料二,概括李贽的观点。(2分)李贽的思想尽管在当时影响很大,但并没能在历史上开拓出一条新路,试结合明清之际中国社会的实际状况予以说明。(6分)

(3)依据材料三,归纳梁启超的观点,并列举史实加以支持。(4分)

参考答案:

(1)仁者爱人;克己复礼;为政以德。(3分)

(2)观点:否认孔孟学说是万世至论。原因:君主专制空前强化;自然经济仍占统治地位,资本主义萌芽的发展受到严重阻碍;八股取士,厉行文化专制;程朱理学思想占据统治地位;李贽思想本身没有形成成熟的理论体现。(8分)

(3)观点:儒家学说是维护封建君主专制的工具。(2分)史实:董仲舒的新儒学认为“君权神授”,主张大一统,为封建专制服务;程朱理学主张存天理、灭人欲,用三纲五常维护专制统治。(2分,任答一点即可。)

本题解析:(1)材料中的“孔子是第一个提出救世之策的人”,实际本问考查的是孔子的政治主张。依据所学知识,孔子思想的核心主张是“仁与礼”,“仁”即仁者爱人,“礼”即克己复礼;主张为政以德,实行德治。孔子的这些思想有利于缓和社会矛盾,稳定社会秩序。

依据材料中“咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳。……虽使夫子复生于今,又不知作如何非是也。…”,从中可以看出李贽反对以孔子之言作为判别是非的标准,否认了儒家经典是万世至论。第二小问可结合所学从明清时期的政治、经济、思想三个方面进行分析概括原因。故李贽思想没有在历史上开拓出一条新路的原因有:政治上,君主专制空前强化;经济上,自然经济仍占统治地位,资本主义萌芽的发展受到严重阻碍;思想上,八股取士,厉行文化专制;程朱理学思想占据统治地位;李贽思想本身没有形成成熟的理论体现。

依据材料中的“孔学则严等差,贵秩序,而措而施之者,归结于君权。……于帝王驭民,最为合适”、“儒教之最缺点者,在专为君说法,而不为民说法”,由此可以看出,梁启超认为儒学是维护封建等级秩序,维护君主专制的工具。第二小问结合所学,西汉董仲舒的新儒学“君权神授”、大一统的思想有利于维护封建君主专制;程朱理学主张存天理、灭人欲,用三纲五常维护专制统治。

考点:中国传统文化主流思想的演变·春秋战国时期的百家争鸣·春秋战国儒家思想的形成与发展;汉代儒学成为正统思想·董仲舒的儒学思想;宋明理学—儒学新发展·程朱理学;明清之际的儒学思想·李

本题难度:一般