时间:2019-03-15 21:27:45

1、选择题 “道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”,这段论述应当出自春秋战国时的

A.儒家

B.道家

C.法家

D.墨家

参考答案:A

本题解析:本题主要考查学生对教材知识的记忆和理解的能力及对材料的解读能力。孔子说:”用政令来治理百姓,用刑法来整顿他们,老百姓只求能免于犯罪受惩罚,却没有廉耻之心;用道德引导百姓,用礼制去同化他们,百姓不仅会有羞耻之心,而且有归服之心。”儒家讲求的就是仁政与德政,以及礼的树立。

考点:中国传统文化主流思想的演变?春秋战国时期的百家争鸣?儒家思想

本题难度:简单

2、选择题 顾炎武认为:“夫子所以教人者,无非以立天下之人伦……是故有人伦,然后有风俗;有风俗,然后有政事;有政事,然后有国家。”据此,顾炎武强调的是

A.经世致用

B.社会教化

C.天下兴亡,匹夫有责

D.政通人和

参考答案:B

本题解析:

试题解析:”是故有人伦,然后有风俗;有风俗,然后有政事;有政事,然后有国家”。材料突出了加强人伦道德教育对于社会风气、政治风气和国家兴亡的重要作用,顾炎武强调的是社会教化的功能,选择B.

考点:中国传统文化主流思想的演变?明末清初活跃的儒家思想?顾炎武

本题难度:一般

3、选择题 春秋战国时期思想家的下列言论中哪一项不利于新兴地主阶级的发展( )

A.“民为贵,社稷次之,君为轻”

B.“农与工肆之人,有能则举之,高予之爵,重予之禄”

C.“道无为而无不为,侯王若能守之,万物将自化”

D.“事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效”

参考答案:C

本题解析:本题考查运用知识解决问题的能力,根据题干提供的信息和所学史实可知道家思想主张无为而治,并不能满足地主阶级通过战争扩大统治的需要;A是战国时期儒家思想,有利于打破周亡天下共主的地位,不合题意排除;B项是墨家思想,反映了选举贤能的要求,有利于打破世卿世禄制,使新兴地主阶级获得政治地位,排除; D项是法家思想,反映了新兴地主阶级要求建立中央集权的要求,排除;C“道无为而无不为”体现了道家无为思想,因此C符合题意。

考点:中国传统文化主流思想的演变·春秋战国时期的百家争鸣·道家思想内容

本题难度:一般

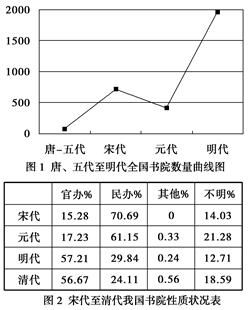

4、综合题 材料一

——据邓洪波《中国书院史》整理

材料二 熹窃观古昔圣贤所以教人为学之意,莫非使之讲明义理,以修其身,然后推以及人,非徒欲其务记览,为词章,以钓声名,取利禄而已也。——朱熹《白鹿洞书院揭示》

材料三 浙江新式实学书院最早出现在宁波。光绪五年(1879 年),知府宗源瀚在月湖竹洲创建辨志书院,……分设汉学、宋学、史学、舆地、算学、词章六垒,各设垒长,创甬上开设舆地、算学等新学科先导。——唐晓明《晚清浙江书院教育的变革与传承》

(1)根据材料一图1,我国古代书院数量增幅较大的是哪两个朝代?简要分析在这两个时代有利于书院发展的经济、思想、科技条件。

(2)根据材料一图2,概括我国古代书院发展的主要变化。结合所学知识分析产生这一变化的主要原因。

(3)根据材料二、三,概括古代书院与近代书院在学习内容上的差异。据材料三并结合所学知识,分析宁波能在浙江率先创办新式书院的文化因素。

参考答案:

(1)宋代和明代。思想条件——理学的发展(宋代程朱理学、明代心学形成;经济条件——农业、手工业、商品经济的空前发展,明代资本主义萌芽;科技因素——活字印刷的发明(宋代泥活字、明代铜活字)。

(2)变化:从宋代到清代,官办书院比例总体上升,民办书院比例总体下降。到明清时期,官办书院在比例上超过了民办书院。

主要原因:明清时期君主专制中央集权制强化;思想控制加强。

(3)差异:古代书院-儒家道德规范。(写到儒家学说、宋明理学等也可)

近代书院-传统儒家思想与近代新式学科相结合。

原因:宁波在明清时期受到经世致用的浙东文化的影响较深。宁波在近代是第一批通商口岸,较早受到西方文化的影响。

本题解析:第一问前一题从图中可以得出是宋代和明代,后一题结合教材分析其经济、思想和科技特点可以得出结论。第二问表格的要点是民办书院和官办书院的比例,故得出结论从宋代到清代,官办书院比例总体上升,民办书院比例总体下降。到明清时期,官办书院在比例上超过了民办书院。原因可从明清时期的阶段特征来分析。第三问前一题重在材料分析,后一题从教材内容中得知宁波是最早开放的通商口岸之一,也是浙东学派的发源地之一。

本题难度:困难

5、综合题 (24分) 阅读下列材料:

材料一 子曰:己所不欲,勿施于人。

子曰:克已复礼为仁,一日克己复礼,天下归仁焉。

——《论语·颜渊》

材料二 夫仁谊礼知信五常之道,王者所当修饬也;五者修饬,……德施于方外,延及群生也。……国家将有失道之政,而天乃出灾害以谴告之;不知自省,又出怪异以警惧之;尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。

——《汉书·董仲舒传》

材料三 万物皆有此理,理旨同出一源。……如为君须仁,为臣须敬,为子须孝,为父须慈,物物各具此理,而物物各异其用,然莫非一理之流行也。

——《朱子语类》卷18

请回答:

(1)据材料一概括孔子关于道德规范的核心思想。(4分)

(2)据材料二和所学知识,分析董仲舒提出道德准则的出发点及根本目的。(4分)

(3)材料三中,朱熹对道德规范提出了什么新的见解?分析其产生的历史影响。(16分)

参考答案:

(1)仁;克己复礼。(4分)

(2)出发点:规劝统治者实行仁政。根本目的:维护封建统治。(4分)

(3)见解:道德规范的主要内容是三纲五常;道德规范是天理,即万物的本原。

历史影响:适应了统治阶级的政治需要,有利于维护封建专制统治;禁锢了人们的思想,压抑扼杀了人们的自然欲求;有利于协调人际关系,稳定社会秩序,重视气节品德,塑造中华民族的性格。(16分)

本题解析:(1)此问要求学生阅读材料并从材料中提炼准确信息,概括出孔子的道德思想。材料文字较少,也浅显而且老师经常讲到,所以难度不大。“己所不欲,勿施于人”这是“仁”的思想,是许多含义中的一种。“克已复礼”是实现“仁”的途径。可见孔子的核心道德规范是“仁”(目标)和“礼”(途径)。

(2)此问要求学生先阅读材料,从材料中找到董仲舒提出道德准则的出发点的关键信息,比如“五常之道王者所当修饬”(即统治者应该遵行五常之道),“失道之政,而天乃出灾害以谴告之”(即不行五常之道,上天会出灾害来警告),“尚不知变,而伤败乃至”(即不变好就灭亡),“天心之仁爱人君而欲止其乱”(即上天让统治者行仁政止其祸乱)。可见其出发点是规劝统治者遵从上天意志,行仁政,止祸乱。根本目的要结合教材知识,结合董仲舒的儒家知识分子的身份,得出结论。

(3)此问要求学生先阅读材料,从材料中找到朱熹对道德规范的论述,提取有效信息。“万物皆有此理,理旨同出一源”就是世间万物都源于一个“理”即天理。“为君须仁,为臣须敬,为子须孝,为父须慈”这是人间的道德规范。“然莫非一理之流行”就是人间的这些道德规范也源于这个天理。可见朱熹将人间的道德规范上升到天理的境界。其历史影响要结合基础知识回答,一般分积极和消极两个方面。

考点:中国传统文化主流思想的演变·春秋战国时期的百家争鸣·孔子;中国传统文化主流思想的演变·汉代儒学成为正统思想·董仲舒“天人感应”; 中国传统文化主流思想的演变·宋明理学·朱熹

本题难度:一般