时间:2019-07-03 21:07:07

1、阅读题 1.用斜线“/”给下面画线的文言文断句。

“黄山谷谓杜子美诗妙处,乃在无意于文。彼 喜 穿 凿 者 弃 其 大 旨 取 其 发 兴 于 所 遇 林 泉 人 物 芏 木 虫 鱼 以 为 物 物 皆 有 所 托 如 世 间 商 度 隐 喻 者,则子美之诗委地矣。”斯言也,岂仅读杜者当奉为金科哉!(赵殿成《王右丞集笺注·终南山》)

2.文中的“黄山谷”、“杜子美”指哪两位诗人?

___________________________________

3.概括上文中作者的读诗主张。

___________________________________

参考答案:1.彼喜穿凿者,弃其大旨,取其发兴/于所遇林泉人物/草木虫鱼,以为物物皆有所托,如世间商度隐语者

2.黄山谷:黄庭坚;杜子美:杜甫。

3.读诗不能穿凿附会。

本题解析:

本题难度:一般

2、阅读题 阅读文本(每小题3分,共9分)

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。?

(《劝学》)?

嗟乎!师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣。古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之,于其身也,则耻师焉,惑矣!彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师,士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。呜呼!师道之不复可知矣!巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!?

(《师说》)

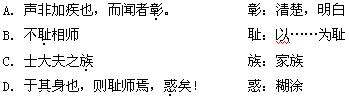

小题1:下列句子中加点词的解释,有错误的一项是 (?)(3分)

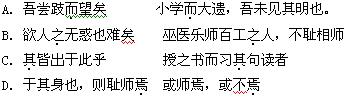

小题2:下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是(?)(3分)

小题3:下列对选文的理解,有错误的一项是(?)(3分)

A.《劝学》选段以学习的作用来论述“学不可以已”。认为人变得聪明的一个重要的标志是“善假于物”。

B.《劝学》选段连用四个生活中常有的经历来设喻,阐明借助外部条件和注重积累的重要作用,借此证明人通过学习,能弥补自身不足。

C.《师说》选段承接对师道的论述,用三组对比,写不同的认识、不同的做法和不同的结果,批判了当时耻于从师的不良风气。

D.《师说》选段最后对士大夫之族的评论批判的力度加深,“其可怪也欤!” 这个结语采用了感叹的语气,富有感情色彩,它不仅表露了作者的不满情绪,而且显示出对他所批判的论敌的鄙夷和蔑视。

小题4:将画线句子翻译成现代汉语。(11分)

(1)假舟楫者,非能水也,而绝江河。(3分)

翻译:?

(2)句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。(4分)

翻译:? ?

?

?

(3)巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!(4分)

翻译 :?

:?

?

参考答案:

小题1:C

小题1:D

小题1:B

小题1:(1)借助船只的人,并非擅长游泳,但是能横渡江河。(“假”“水”“绝”每点1分)

(2)不知道句读,不能解决疑惑,有的向老师学习,有的却不向老师求教,小的方面学习,而大的方面丢弃,我看不出他是明白事理的。(句式1分,“或”“师”“小学”各1分)

(3)巫师、医生、乐师及各种工匠,士大夫之族是不屑一提的,现在士大夫们的认识反而赶不上他们,这不是很奇怪吗?(“不齿”“乃”第二个“其”各1分,句意1分)

本题解析:

小题1:族:类。

小题1:A项,而:表修饰。而:表转折。 B项,之:主谓之间,取消句子独立性。 之:指示代词,这样的。 C项,其:表推测语气,大概。其:代词,指书。D项,焉,都

之:指示代词,这样的。 C项,其:表推测语气,大概。其:代词,指书。D项,焉,都 是语气词。

是语气词。

小题1:B项中“注重积累的重要作用”选段中没有提到。

小题1:略

本题难度:一般

3、阅读题 阅读下面的文言文,完成后面题目。

王明,字如晦,大名成安人。晋天福中,举进士不第。骁骑将药元福为原州刺史,辟为从事。先是,州县吏部送丁壮饷粮,一夕,夫尽遁去。元福怒,尽驱官吏出军门,将就戮。明驰往止之,入白元福曰:“今军储无阙,丁夫数万人,文吏懦不能制,斩之何益,不如宽以待之。贼败凯旋,公无专杀之名,不亦善乎?”元福感悟,尽免其死。显德初,元福移镇陕,恃功多骄恣,明以直道规之,忤其左右,多毁明于元福,元福亦稍疏之。明以父病求归省,元福数召明,明因谢绝之。开宝三年,帝大举南征,以明为随军转运使。山路险绝,舟车不通,但以丁壮数万人转递,供亿不阙。每下一郡一城,必先保其簿书,守其仓库。既而贺州未下,明入与主帅计曰:“当急取之,恐援兵至,则我师胜负未可知。”诸将颇犹豫。明乃擐甲胄,率所部护送辎重卒百人,拥丁夫数千,畚锸皆作,堙其堑,直抵城门。城中惧,开门纳款,遂据有之。因抵广州,贼众十余万拒战。是夕,大风发屋折木,众乃惊惧。明与都部署潘美等谋,命丁夫数千人,人持二炬,问道先捣贼垒,大军蓐食,阵以待之。俄而万炬皆发,焚其橱。贼惊,果来犯,大军因迎击之,贼大败,斩首数万,刘鋹以城降。广州平,为本道转运使。明遍历部内,视民疾苦,旧无名科敛,条奏除之,岭表遂安。七年,帝将用师南唐,以明为黄州刺史,帝密授成算。明既视事,即完葺城垒,训练士卒,众莫解其意。俄而王师自荆渚乘战舰而下,即以明为池州至岳州江路巡检战棹都部署。击鄂州军于江南,斩首三百级。又破万余人于武昌,杀江南军七百人,拔樊山砦。淳化初,诏归阙。二年,卒,年七十三。

(节选自《宋史·王明传》)

小题1:对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(?)(3分)

A.州县吏部送丁壮饷粮部:部属。

B.今军储无阙阙:缺少。

C.元福移镇陕移:调任。

D.明乃擐甲胄擐:穿上。

小题2:以下各组句子中,全都表明王明有军事才能的一组是(?)(3分)

①但以丁壮数万人转递,供亿不阙②每下一郡一城,必先保其簿书

③当急取之,恐援兵至 ?④大军蓐食,阵以待之

⑤完葺城垒,训练士卒?⑥击鄂州军于江南,斩首三百级

A.①②④

B.①③⑥

C.③④⑤

D.②⑤⑥

小题3:下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(?)(3分)

A.王明宽厚仁爱,善于劝谏。众多丁夫趁晚上逃走,药元福要处死负责押送的官吏,王明劝元福宽待他们以免落下专杀的名声,元福听取王明意见,全赦免了那些官吏。

B.王明遭人诋毁,无奈离职。药元福恃功骄横,王明用正确的道理规劝他,结果触怒元福身边的人而遭诋毁,被元福疏远。王明便以父病为由归省,并一再谢绝元福召请。

C.王明有勇有谋,卓有战功。王明随皇帝南征,在将领们对攻打贺州犹豫不决时,亲率军队占领了贺州;在攻打广州时,又与潘美等人巧用智谋战胜敌人。

D.王明受皇帝信任,不负重托。在讨伐南唐之前,皇帝任命他为黄州刺史,并秘密地将作战计划告诉他。他认真实施,后又担任都部署,指挥部队作战,大败敌军。

小题4:把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)拥丁夫数千,畚锸皆作,堙其堑,直抵城门。

(2)明遍历部内,视民疾苦,旧无名科敛,条奏除之,岭表遂安。

参考答案:

小题1:A

小题2:C

小题3:C

小题4:(1)聚集丁夫数千人, 畚斗和铁锹都用上了,填平了护城河,直达城门。

(2)王明走遍管辖地区,察看百姓疾苦,以前没有明目的税收,逐条上奏朝廷予以免除,岭南于是安定了。

本题解析:

小题1:A部,安排。依照语境、词性等理解实词。例如:“还部白府君”中“部”是名词,意思是“官署,行政机关”。

小题2:本题采用排除的方法,首先找出不能体现王明有军事才能的选项。②写王明有远见,⑥写王明英勇,杀人众多。

小题3:C“亲率军队”说法不合文意,王明只是率领部属百人和数千壮丁。

小题4:翻译句子要逐字翻译,人名、地名保留不变,省略的内容要补出,关键词语翻译要准确,特殊句式要体现。(1)“拥”“作”“堙”“堑”各 1分,大意1分。(2)“历”“部”“条”“表”各1分,大意1分。

附【参考译文】

王明,字如晦,大名府成安县人。后晋天福年间,考进士未中。骁骑将药元福为原州刺史,征召他为从事。此前,州县的官吏安排押送壮丁(给军队送)粮饷,一天夜里,壮丁全部逃走。药元福大怒,把全部官吏赶出军营,将要杀死他们。王明飞马急速赶去阻止他,走进军营对药元福说:“如今军中储藏的粮饷不缺,壮丁几万人,文官懦弱不能控制他们,斩了文吏有什么好处呢,不如宽待他们。打败敌人后凯旋,您没有随意杀人的名声,不也很好吗?”药元福有所醒悟,全部赦免了他们。显德初年,药元福调任驻守陕州,自恃有功而骄横,王明用正确的道理(直言)规劝他,结果触怒了他身边的人,这些人常在药元福面前诋毁王明,药元福于是就渐渐疏远了他。王明因父亲生病而请求回家探望,药元福多次召他前来,他都趁机谢绝了。开宝三年,帝大规模向南方出征,任命王明为随军转运使。山路险绝,车船不通,王明仅以壮丁几万人运送,保证了军中所需供应充足,没有缺少。每攻下一郡一城,王明必定先保存档案文书,守住仓库。不久,贺州没有攻下,王明去与主帅谋划说:“应当急速攻取,恐怕敌人的援军到来,我军的胜负就难以预料了。”众将领很犹豫。王明就穿上铠甲,率护送辎重的一百名部下,聚集几千壮丁,畚斗和铁锹一齐动用,填平了护城河,直抵城门。城里守军惧怕,就打开城门交款,于是占领了这座城。趁势抵达广州,贼众十多万人抵抗。当天夜晚,大风掀翻房屋摧折树木,众人惊恐害怕。王明与都部署潘美等谋划,命令数千壮丁,每人拿两把火炬,从小路先攻击敌营,大军就地吃饭,列阵来等待敌人。一会儿,万把火炬齐发,焚烧了他们的栅栏。敌人惊慌,果然前来进犯,大军趁机迎击他们,敌人大败,斩首数万人,刘鋹献城投降。广州平定,王明被任为本道转运使。王明走遍管辖地区,察看百姓疾苦,以前没有明目的税收,逐条上奏朝廷予以免除,岭南于是安定了。七年,皇帝将要用兵讨伐南唐,任命王明为黄州刺史,皇帝(还)秘密地告诉他作战计划(谋略)。王明就职以后,立即修整城垒,训练士卒,众人不明白他的用意。不久,朝廷军队从荆渚乘战舰而下,就任命王明为池州至岳州江路巡检战棹都部署。(王明指挥军队)在江南攻打鄂州军,斩首三百级。又在武昌打败一万多人,杀了江南军七百人,攻下樊山寨。淳化初年,皇帝下令让王明回朝。第二年王明去世,享年七十三岁。

本题难度:一般

4、单选题 对下列各句中加粗的字,解释不正确的一项是

[? ]

A.?吾不能早用子(古代对人的尊称)

B.?夫晋,何厌之有(发语词,不译)

C.?阙秦以利晋,唯君图之(只有)

D.吾其还也(表示商量语气,还是)

参考答案:C

本题解析:

本题难度:一般

5、阅读题 阅读下面的文言文,完成下面问题。

南人相传,秦汉前有洞主昊氏,土人呼为昊洞。娶两妻,一妻卒,有士名叶限,少惠,善淘金,父爱之。末岁父卒,为后母所苦,常令樵险汲深。

时尝得一鳞,二寸余,祯①髻金目,遂潜养于盆水。日日长,易数器,大不能受,乃投于后池中。女所得余食,辄沉以食之。女至池,鱼必露首枕岸,他人至,不复出。其母知之,每伺之,鱼未尝见也。因诈女曰:“尔无劳乎,吾为尔新其襦。”乃易其弊衣。后令汲于他采,计里数百也。母徐衣其女表,袖利刃行向池呼鱼,鱼即出首,因斫杀之。鱼已长丈余,膳其肉,味倍常鱼,藏其骨于郁栖。之下。

逾日,女至向池,不复见鱼矣,乃哭于野。忽有人被发粗表,自天而降,慰女曰:“尔无哭,尔母杀尔鱼矣!骨在粪下,尔归,可取鱼骨藏于室,所须第祈之,当随尔也。”女用其言,金玑衣食随欲而具。

及洞节,母往,令女守庭果。女伺母行远,亦往,衣翠纺上衣,蹑金履。母所生女认之,谓母曰:“此甚似姊也。”母亦疑之。女觉遽反,递遗一只履,为洞人所得。母归,但见女抱庭树眠,亦不之虑。

其洞邻海岛,岛中有国名陀汗,兵强,王数十岛,水界数千里。洞人进货其履于陀汗国,国主得之,命其左右履之,足小者履减一寸,乃令一国妇人履之,竞无一称者。其轻如毛,履石无声。陀汗王意其洞人以非道得之,遂禁锢而拷掠之,竟不知所从来。乃以是履弃之于道旁,即遍历人家捕之,若有女履者,捕之以告。得叶限,令履之而信。叶限因衣翠纺衣,蹑履而进,色若天人也。始具事于王,栽鱼骨与叶限俱还国。其母及女即为飞石击死,洞人哀之,埋于石坑,命日懊女冢。

陀汗王至国,以叶限为上妇。一年,王贪求,祈于鱼骨,宝玉无限。逾年,不复应。王乃葬鱼骨于海岸,用珠百斛藏之,以金为际,至征卒叛时,将发以赡军。一夕,为海潮所沦。

——选自[唐]段成式《酉阳杂俎》续集卷一《支诺皋上》,略有删节

[注]①桢:红色。②郁栖:粪土堆。

1.对下列句子中加线的词语的解释,不正确的一项是

[? ]

A.乃易其弊衣——弊:破旧

B.女觉遽反——遽:急忙

C.始具事于王,载鱼骨与叶限俱还国具——事:陈述事实

D.至在奉叛时,将发以赡军——发:发放

2.下列句子中加线的词的意义和用法,相同的一组是

[? ]

A.因诈女曰:“尔无劳乎,吾为尔新其襦。”——因泣下藩衿,与武决去

B.忽有人被发粗衣,自天而降——臣诚恐见欺于王而负赵

C.乃以是履弃之于道旁——斧斤以时人山林

D.一夕,为海潮所沦——朝歌夜弦,为秦官人

3.下列各组句子中,能分别表现“叶限所得鱼乃神奇之物”和“后母虐待叶限”的最恰当的一组是

[? ]

A.女至池,鱼必露首枕岸,他人至,不复出

母所生女认之,谓母曰:“此甚似姊也。”母亦疑之

B.其轻如毛,履石无声

及洞节,母往,令女守庭果

C.膳其肉,味倍常鱼常

令樵险汲深

D.女用其言,金玑衣食随欲而具

? 后令汲于他泉,计里数百也

4.下列对本文的理解和分析,不正确的一项是

[? ]

A.叶限的好运表面看来是鱼鳋的,实际上是她的善良带来的。

B.叶限暗中去参加洞节,是对后母的无声反抗,也侧面反映出洞节的吸引力。

C.叶限的后母、妹妹被飞石击死,洞人为她们建懊女冢,以示追悔。

D.这个故事借助神力的不可抗拒,警示人们要远离邪恶,不要贪得无厌。

5.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)母徐衣其女衣,袖利刃行向池呼鱼。

译文:______________________________________________

(2)母归,但见女抱庭树眠,亦不之虑。

译文:______________________________________________

(3)陀汗王意其洞人以非道得之,遂禁锢而拷掠之,竞不知所从来。

译文:______________________________________________

参考答案:1.D

2.A

3.D

4.C

5.(1)后母慢慢穿上她女儿的衣服,袖子里藏着锋利的刀子走到池塘边呼唤鱼。

(2)后母回来,只见女儿抱着院子里的树睡觉,也就不再怀疑她了。

(3)陀汗王猜测那个洞人是通过不正当的途径得到鞋的,于是拘禁并拷打他,最终也不知鞋是从哪里来的。(意对即可)

本题解析:

本题难度:一般