时间:2019-07-03 06:00:45

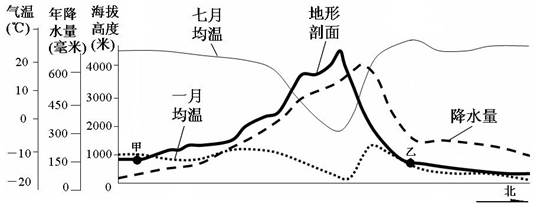

1、单选题 下图为我国某地区气象要素分布状况,甲、乙两地水平直线距离约为220千米。读图完成下列问题。

小题1:甲、乙两地气候的最大差别表现为

A.气候类型

B.气温年较差

C.年降水量

D.盛行风向

小题2:造成甲、乙两地气候差异的最主要因素是

A.地理纬度

B.海拔高度

C.大气环流

D.山地坡向

小题3:图中所示山地为

A.天山山脉

B.昆仑山脉

C.横断山脉

D.大兴安岭

参考答案:

小题1:C

小题2:D

小题3:A

本题解析:

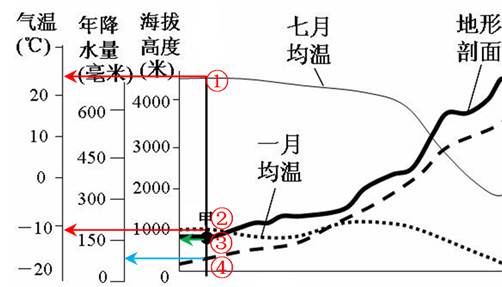

小题1:此图所用的坐标较多,总共有三个:气温、年降水量、海拔高度。经过甲点作一垂线,该垂线分别与七月均温线、一月均温线、年降水量线、地形剖面线存在一交点(如下图①~④)。

下面我们以①点为例来说明这类坐标的读法。如图所示,因为点①是该垂线与七月均温线的交点,故而该点的纵坐标应该表示甲地七月均温。我们经过①点向左作垂线,与表示气温的坐标轴交点即甲地七月均温,读出该值约为23℃。对于点②、③、④,分别为甲地的一月均温、海拔高度、年降水量,它们的数值分别为-11℃、900米、80毫米。同样道理可以读出乙地的信息:26℃-七月均温,-14℃-一月均温,290毫米-年降水量,700米-海拔高度。经过比较,两者最大的差异体现在年降水量。

小题2:影响降水量的主要因素有:大气环流、海陆位置、地形、洋流、人类活动。根据题目中信息,甲、乙两地分居与某山脉的南北两侧,从而判断出主要影响因素是地形。从降水量来看,该处山脉北坡是迎风坡,乙地空气受地形影响被迫上升形成较多的降水。

小题3:从图中判断,该山脉的走向为东西走向。东西走向的山脉:我国东西走向的山脉主要有三列:自北向南依次为:①天山——阴山;②昆仑山 ——秦岭;③南岭(读我国地形图,明确它们的位置)。其中秦岭是划分我国南方与北方的重要地理界线。根据上题分析结论,试题中山脉北部为迎风坡,可知应该是天山山脉。天山北坡受大西洋和北冰洋水汽影响,年降水量大于南坡。

本题难度:一般

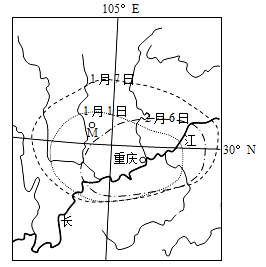

2、单选题 霜是大气中的水汽凝华在地面或地物上(如草叶等)形成的冰晶,一般形成在冬季晴朗、微风或无风的夜晚,下图为某区域2010年冬季三个日期的无霜区分布范围示意图,图中无霜区外均为有霜区,读图回答下列各题

【小题1】图示三个日期中,M城有霜的日数有

A.0日

B.1日

C.2日

D.3日

【小题2】霜一般形成在冬季晴朗、微风或无风的夜晚,其形成原因是

A.地面辐射强

B.大气辐射强

C.大气逆辐射弱

D.无太阳辐射

【小题3】图示区域中部地区每年有霜日数明显少于周边地区,其主要形成因素是

A.太阳辐射

B.大气环流

C.人类活动

D.地形

参考答案:

【小题1】B

【小题2】C

【小题3】D

本题解析:

【小题1】图示为冬季三个日期的无霜区分布范围示意图,即圈内区域是无霜地区,M只有2月6日不在圈内,为有霜日期,所以有霜日数是1日,B对。

【小题2】霜一般形成在冬季晴朗、微风或无风的夜晚,是因为晴朗的夜晚大气的保温效应差,大气逆辐射弱,地面降温快,B错。无风或微风,大气中 的水汽容易凝华成霜,C对。夜间地面辐射弱于白天,A错。夜间无太阳辐射不是形成霜的原因,D错。

【小题3】图示区域中部地区是盆地地形,周围是山地地形,所以中部每年有霜日数明显少于周边地区,主要因素是地形,D对。中部与周边地区的太阳辐射、大气环流、人类活动差异不大,不是差异形成主要因素,A、B、C错。

考点:读图分析能力,霜的形成条件,区域霜期差异的原因。

本题难度:一般

3、综合题 参加国际地理奥赛的中国选手将对图示区域进行模拟野外考察比赛,请你结合所学地理知识,和他们一起完成下列各题。 (1)出发前,中国队员从网上查到:图中所示的天气系统正在向正东方向运动,预计72小时将完全从B城过境,请你帮助他们预测B城未来72小时的天气变化过程。

(1)出发前,中国队员从网上查到:图中所示的天气系统正在向正东方向运动,预计72小时将完全从B城过境,请你帮助他们预测B城未来72小时的天气变化过程。

___________________________________________________________________________________________

(2)来到C城市,队员们发现一个奇怪的现象:该城市街道两旁的路灯多是风力发电不是太阳能发电,请你从地理的角度解释其原因。

___________________________________________________________________________________________

(3)居住在D山区的猎手们介绍“近年来,D山脉的草甸位置越来越高,动物们逐草而生,攀爬得也越来越高。”请结合地理环境的基本规律,谈谈你对这一现象的理解,并推测该地还会有哪些自然地理环境发生变化。

___________________________________________________________________________________________

参考答案:(1)开始时盛行偏南风,天气晴朗;然后出现阴雨天气,气压降低;随后盛行偏北风,天气晴朗,气温有所降低。

(2)C城地处滨海地区及盛行西风带,风能资源丰富;这里阴雨天较多,多雾、多云,对太阳辐射的削弱能力强,到达地面的太阳辐射少。

(3)全球气候变暖,气温升高,草甸位置越高,食草的动物攀爬得也越高,符合自然环境整体性的原理。随着气温的升高还会有:雪线上升,山地冰川融化,面积减少;山地上部发生土壤侵蚀,土层变薄;发源于D山的河流上游在冬春季节水量增加明显,出现新的湖泊。(答对两个即可)

本题解析:

本题难度:一般

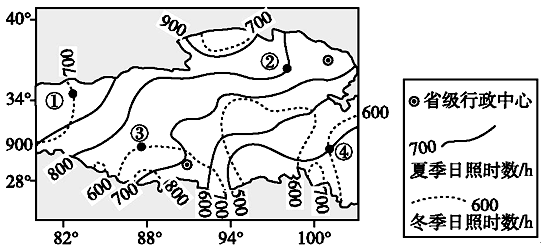

4、单选题 下图示意我国某区域冬、夏季日照时数空间分布。读图,回答下列问题:

【小题1】下列四地中冬、夏季日照时数差异最大的是 ( )

A.①

B.②

C.③

D.④

【小题2】导致该区域西部冬、夏季日照时数差异的主要因素是( )

A.太阳高度

B.天气状况

C.昼夜长短

D.海拔

【小题3】综合考虑自然与社会经济因素,下列四地中建太阳能发电站的条件最差的是( )

A.①

B.②

C.③

D.④

参考答案:

【小题1】A

【小题2】C

【小题3】D

本题解析:

【小题1】根据等值线的一般规律,读出①--④点的冬、夏季日照时数,然后做差找出差值最大地点。由图可知①夏季日照时数在900—1000小时之间,冬季日照时数为700小时,所以冬夏差值为200--300小时;同理可知②、③冬夏差值均为100—200小时之间;④冬夏差值为100小时,故选项A符合题意。

【小题2】根据图中经纬度和陆地轮廓可知,该区域位于青藏高原地区,该区域西部位于非季风区,夏季风无法到达,受海洋影响极小,降水稀少,多晴朗天气,所以天气对于日照时数影响小;由于冬季昼短夜长,所以日照时数少,夏季昼长夜短,日照时数长,故选项C正确。

【小题3】太阳能发电站要求光照充足,人口较为密集,市场需求较大的地区;图中四地中,④冬、夏季日照时数都最最少,而且该地位于横断山区,人口稀少,对电力需求小,故选项D符合题意。

考点:本题考查中国区域地理、太阳对地球的影响。

本题难度:一般

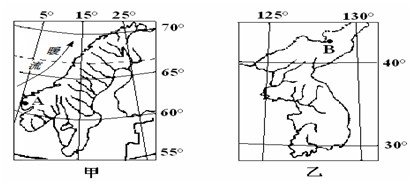

5、综合题 读两大半岛略图,回答下列问题。

材料一?两半岛位置示意图。

材料二? A(海拔12米)、B(海拔714米)两城市的气温、降水资料

| 城市 | 气温(℃) | 降水(mm) | |||

| 1月 | 7月 | 1月 | 7月 | 全年 | |

| A | 1.5 | 14.5 | 190 | 148 | 2110 |

| B | -19.3 | 20.7 | 5.8 | 135 | 596 |

参考答案:

(1) 甲半岛纬度较高(跨温带和寒带), 乙半岛纬度较低(位于温带);(2分)甲半岛位于大陆西岸(西临大西洋), 乙半岛位于大陆东岸(东临太平洋)

(2)冬季A地气温高于B地? A地临海,B地位于内陆; A地地势低,B地地势高; A地受暖湿的西风和北大西洋暖流的影响; B地受寒冷的冬季风影响。

(3)海岸线曲折漫长,多优良港湾;邻近北海渔场,渔业资源丰富

本题解析:

(1)根据材料一回答:甲、乙两半岛地理位置的不同:甲半岛纬度较高,跨温带和寒带, 乙半岛纬度较低,位于温带;甲半岛位于大陆西岸,西临大西洋, 乙半岛位于大陆东岸,东临太平洋。

(2)A、B两地冬季气温的差异:冬季A地气温高于B地。原因是A地临海,B地位于内陆; A地地势低,B地地势高; A地受暖湿的西风和北大西洋暖流的影响; B地受寒冷的冬季风影响。

(3)A国发展渔业的有利自然条件海岸线曲折漫长,多优良港湾;邻近北海渔场,渔业资源丰富。

点评:由于不同区域所处的纬度位置、海陆位置不同,加上地形等自然要素的影响,形成了各个区域在气候、地貌、水文、土壤、植被等方面的差异。自然环境的区域差异,对各地人们的生产和生活具有深刻的影响,使得各个区域在经济、社会、文化等方面呈现出不同的特点。

本题难度:一般