时间:2019-06-29 14:21:29

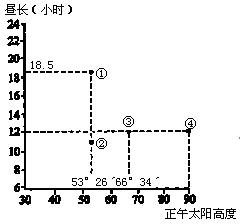

1、单选题 下图表示夏至日四地昼长时数和正午太阳高度,读图完成下面几题。 1.图中标注有明显错误的一地是:2.当北京时间为8点45分时,①地正好日出,则①地的地理坐标是:3.下列叙述正确的是:

1.图中标注有明显错误的一地是:2.当北京时间为8点45分时,①地正好日出,则①地的地理坐标是:3.下列叙述正确的是:

A.①地

B.②地

C.③地

D.④地

E.60°N、30°E

F.45°S、30°W

G.60°N、75°E

H.13°S、75°W

I.①②两地纬度相同,经度不同

G.除标注错误的一地外,其余三地一年之中均有太阳直射的机会

除该图所示以外,其余时间②地的正午太阳高度均大于①地

每年大约有9个月时间③地的昼长大于夜长

参考答案:1. D

2. A

3. C

本题解析:1.夏至日太阳直射北回归线,④地正午太阳高度为90度,应该位于北回归线,但昼长应该大于12小时,故④标注错误。

2.①地昼长18.5小时,一天中正午为12点,上午时间为9小时15分,日出时间为2时45分,根据北京时间为8点45分,计算出经度为30°E。①地和②地正午太阳高度均为53°26′,二者对称于北回归线,计算得知①地纬度为60°N,②地纬度为13°08′S。

3.①②两地纬度不同,经度也不一定相同,故A错;①地纬度为60°N,②地纬度为13°08′S,③地位于赤道上,故B错;夏至时①②两地正午太阳高度相同,即对称于北回归线,之后直射点一直距离②地近,②地的正午太阳高度均大于①地,故C对;③地位于赤道上,全年昼夜平分,故D错。

本题难度:困难

2、单选题 自然地理环境系统中最活跃的圈层是 ( )

A.大气圈

B.生物圈

C.水圈

D.岩石圈

参考答案:B

本题解析:在自然地理环境中,生物是地理环境的主体和最活跃的因素。

考点:本题考查地球的外部圈层。

点评:本题难度低,知识性试题,学生只要掌握地球外部各个圈层的基本特征即可判断。

本题难度:一般

3、单选题 下列现象属于太阳活动对地球影响的是

A.南极上空出现臭氧层空洞

B.地面短波通讯受影响

C.大气中二氧化碳增多

D.气温升高

E.北极地区出现极昼现象

参考答案:B

本题解析:试题分析:南极上空出现臭氧层空洞和大气中二氧化碳增多,气温升高都主要是人类活动的影响所引起的;北极地区出现极昼现象是地球公转的结果;而太阳活动所产生的高能带电粒子流干扰地球的电离层,使地面短波通讯受影响。故选B。

考点:太阳活动

点评:本题考查太阳活动对地球的影响,试题难度较小,解题关键是识记太阳活动对地球的影响。

本题难度:一般

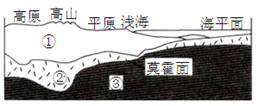

4、单选题 读图完成问题。 1.图中代表地壳的是2.如果图中海上发生地震,海面轮船上的人感觉到

1.图中代表地壳的是2.如果图中海上发生地震,海面轮船上的人感觉到

A.①

B.①②

C.②③

D.①②③

E.先上下颠簸,后左右摇晃

F.先左右摇晃,后上下颠簸

G.上下颠簸

H.左右摇晃

参考答案:1. B

2. C

本题解析:1.地壳的范围为莫霍界面以上,故图示为①②区域。

2.根据横波无法在液体中传播,故海面轮船上的人只会感觉上下颠簸,而不会感觉左右摇晃。

考点:本题考查地震波的传播特征和地球内部圈层的划分。

点评:本题难度不大,解题的关键是掌握地球内部结构的划分依据和横波、纵波的传播特征。

本题难度:简单

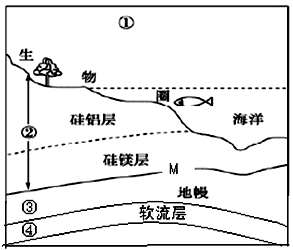

5、单选题 读下面的地球圈层结构示意图(部分),回答下列各题。

【小题1】关于图示地球内部圈层叙述正确的是( )

A.②③④为岩石圈

B.M为古登堡界面

C.软流层是地震的发源地

D.地幔的物质状态是固态

【小题2】有关图中地球圈层特点的叙述,正确的是( )

A.水圈都分布在海平面以下

B.生物圈孕育于其他圈层中

C.①圈层温度随高度增加而增加

D.②圈层中硅镁层在大洋洋底缺失

参考答案:

【小题1】D

【小题2】B

本题解析:

【小题1】根据地球内部圈层的划分,岩石圈是指软流层以上(上地幔顶部)和地壳,由岩石构成,图中所指②和③为岩石圈,A错误;M为地壳和地幔的分界,是莫荷界面,B错误;地震的发源地为地壳,不是在软流层中,C错误;地幔主要由致密的造岩物质构成,上地幔顶部存在一个软流层,可能是岩浆的发源地,下地幔温度、压力和密度均增大,物质呈可塑性固态,所以D项正确。

【小题2】自然环境四大圈层相互影响,相互联系,相互渗透,构成一个有机的自然环境。水圈是渗透于其他三大圈层中的,A错误;图中①指大气圈的主要部分,在大气层中,对流层温度随海拔的升高而降低,平流层温度随海拔的升高而增加,高层大气温度随海拔的升高先降低后升高,C说法错误;根据图示很明显,在②圈层中(地壳),硅铝层在大洋洋底缺失,D错误;生物圈是渗透于其他圈层中的,B正确。

考点:地球圈层结构;地球内部圈层。

本题难度:一般