时间:2019-06-28 16:07:55

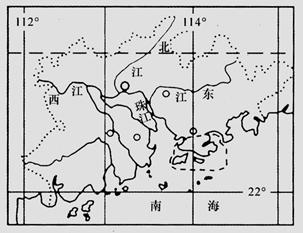

1、单选题 读珠江三角洲示意图,完成题。

小题1:港澳地区产业多向该地扩散,原因有(?)

①劳动力丰富?②地价低廉?③资金雄厚?④国家的优惠政策?⑤技术力量雄厚

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.③④⑤

小题2:目前,珠江三角洲城市化特征是(?)

A.城市与乡村界限模糊不清的城乡一体化

B.城乡一体化向以区域核心城市引导下的城市群模式转变

C.大城市连为一体的超级城市体系

D.农业产业消失的城市一体化地域

小题3:伴随珠江三角洲工业化和城市化的发展而出现的主要问题是(?)

A.农副产品不足

B.水资源不足

C.资金不足

D.发展空间不足

参考答案:

小题1:C

小题2:B

小题3:D

本题解析:

小题1:注意题干信息“从港澳向珠三角的产业转移”,相对于港澳地区而言该地区的经济发展水平较低。改革开放初期,珠江三角洲由于地理位置优越,具有优惠政策,利用廉价的土地与劳动力优势吸引港澳地区劳动密集型产业迁入。

小题2:注意时间信息“目前”,珠三角地区的城市化在90年代之前,该地区城市化特征以乡镇企业为动力的城乡一体化;而20世纪90年代中后期以后,珠江三角洲在广州、深圳等中心城市的带动下,城市化逐步由城乡一体化向城镇密集的城市群体系发展。

小题3:珠江三角洲工业化和城市化的发展占用大量土地资源,使区域人地矛盾加剧。

点评:本题难度一般,掌握区域产业转移的一般规律和珠三角地区城市化两个阶段的不同特征等基本内容是解题的关键。对于此类试题,学生应在平时的学习中加强课本基础知识的落实。

本题难度:一般

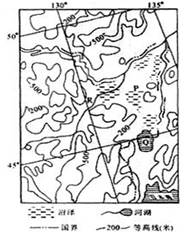

2、单选题 读东北地区示意图,回答问题。

小题1:国家在P平原兴建了许多大规模机械化农场,从事商品粮生产。但在这里生产粮食,不利的自然条件主要是(?)

A.热量条件

B.土壤条件

C.降水条件

D.光照条件

小题2:目前国家决定停止在P平原开垦荒地,同时建立自然保护区,其主要保护对象是(?)

A.天然林

B.水源林

C.湿地

D.草地

参考答案:

小题1:A

小题2:C

本题解析:本题考查我国的区域农业发展。

小题1:根据图示的经纬度判断该地区位于东北地区,纬度高,热量不足。

小题2:东北平原开垦的荒地主要是沼泽,属于湿地。

本题难度:一般

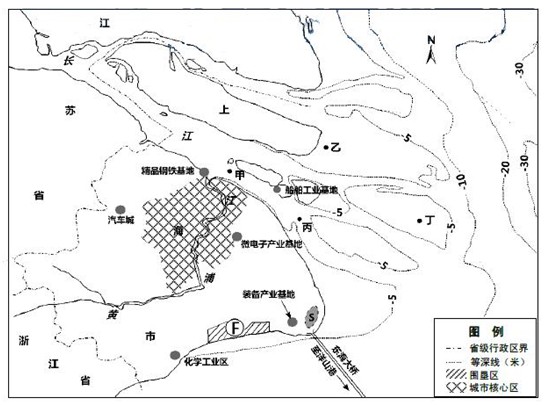

3、综合题 (28分)地处长江入海口的上海市,是我国重要的工业基地,近年来城市用地日益紧张,滨海地带的开发成为焦点。根据下列材料,结合所学知识,完成问题。

材料一:长江口及上海市区域示意图(下图)。

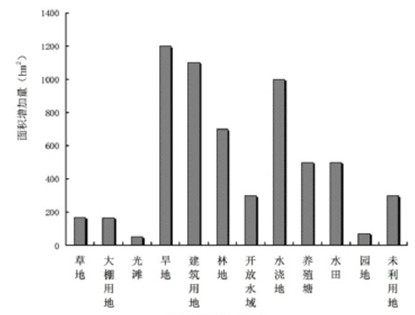

材料二:1987-2006年上海市F围垦区土地利用类型变化图(下图)。

(1)甲、乙、丙、丁四处中,淤积作用明显的两处是_____和____处,水深大于5m的是____和____处。(4分)

(2)1987-2006年上海市F围垦区面积增加量居前两位的土地利用类型是_________和________。(4分)

(3)上海市精品钢铁、化学和船舶工业基地(区)布局的总体特征是__________,影响微电子产业基地布局的最重要因素是__________。(6分)

(4)S处临近中国最大的集装箱港洋山港,有铁路抵达和高速公路经过。目前上海市正在S处建设临港新城,简要分析该新城发展的有利条件。(6分)

(5)上海市在F围垦区内规划建设工业开发区,从可持续发展的角度看,在引进工业企业与开发区建设中应防止出现哪些问题?(8分)

参考答案:

(1)乙?丁?甲?丙

(2)旱地?建筑用地

(3)沿海港口分布?技术(科技)

(4)临近洋山国际深水港、有铁路抵达和高速公路经过,靠近浦东国际航空港,地理位置优越,交通便利;以上海市为依托,经济腹地范围广,市场广阔;地处海滨,环境优美,旅游资源丰富;国家政策支持。

(5)发展高新技术产业和第三产业,构建产业链,防止产业结构单一;治理工业“三废”,防止环境污染严重;合理规划和布局产业,避免产业过于集中;建设污水处理厂,防止海洋污染;建设海防堤坝,防止气候变暖带来的海平面上升。

本题解析:

(1)根据等深线的分布可知,淤积作用明显是水深较浅的乙、丁两处,水深大于5m的是甲、丙两处。

(2)此问简单,从图中可以直接看出,1987-2006年上海市F围垦区面积增加量居前两位的土地利用类型是旱地和建筑用地。

(3)从图中可知,上海市精品钢铁、化学和船舶工业基地都是分布在沿海港口附近地区。微电子产业属于技术密集型,则影响微电子产业基地布局的最重要因素是技术。

(4)结合材料提示“S处临近中国最大的集装箱港洋山港,有铁路抵达和高速公路经过”和所学城市发展的区位条件来回答。

(5)抓住关键词“F围垦区”和“从可持续发展的角度看”,重点从生态环境和环境污染方面来分析回答。

本题难度:一般

4、综合题 读甲、乙两图回答下列问题(14分)

(1)比较甲、乙两区域中的平原地区优势农产品的差异。(4分)

| 区域 | 粮食作物 | 经济作物 |

| 甲 | ? | ? |

| 乙 | ? | ? |

参考答案:(1)(每空1分,共4分 每空填对一种作物即可,有填错的作物不得分)

区域

粮食作物

经济作物

甲

水稻

油菜、棉花等

乙

春小麦、玉米

甜菜、大豆等

(2)优势:热量条件优越;劳动力资源丰富;开始历史悠久,精耕细作。(答对两点2 分)

不足:人均耕地少、规模小;机械化水平低;商品率低(答对两点2 分)

(3)A:黑土肥力下降。? B:洪涝严重(2 分)。?

A:实行“少耕深松,耕松结合、深松蓄水”的耕作制度;增施有机肥,注意加强黑土培肥(秸杆还田);植树造林,加强对坡面、沟壑的治理。(答对两点2分)

B:严禁沿湖围垦,做到退耕还湖,增加湖泊对洪水的调蓄能力;搞好分洪工程;营造中上游地区的防护林;修建水利工程。(答对两点2分)

本题解析:(1)根据图示的经纬度位置和地理事物的轮廓判断,甲图为我国长江中游地区;受亚热带季风气候影响,主要的粮食作物为水稻;主要的经济作物有油菜、桑蚕和棉花等;而乙为我国东北地区,故主要的粮食作物为春小麦和玉米,主要的经济作物有甜菜、大豆等。(2)甲地区为我国长江中游地区,影响农业的区位条件主要从气候、地形、土壤、水源等自然条件和人地关系、交通、科技、劳动力等社会经济因素。注意结合两地的实际比较分析优势和不足。(3)图示A位于我国东北松嫩平原,由于长期的重利用,少养护,故黑土流失严重,主要才措施可从合理耕作,合理施肥和加强植被保护,保持水土等措施分析。而C位于洞庭湖平原,受长期的围湖造田影响,故该地区洪涝灾害多发,故治理措施主要从退田还湖、建分洪蓄洪区和河流上游的植树造林,保持水土分析。

点评:本题难度一般,属于我国区域地理的基础性试题。解题的关键是掌握我国区域地理概况,学会区域发展的一般分析思路和区域生态环境问题的治理措施分析思维。对于此类试题,学生应在平时的学习中加强对区域地理常规考点的总结与归纳,注意答题的完整性和针对性。

本题难度:一般

5、单选题 下图为中国农业综合开发分布示意图。读图回答1—3题。

1、造成我国各地农业生产发展差异的最主要因素是

[? ]

A.水源、土壤

B.劳动力、技术

C.气候、地形

D.市场、交通

2、与①地区相比,③地区粮食生产的优势条件是

[? ]

A.机械化水平高

B.土壤肥力高

C.水热资源丰富

D.人均耕地面积大

3、既体现因地制宜、又符合可持续发展原则的农业生产活动是

[? ]

A.②地区进行盐碱地改良,发展节水农业

B.③地区充分利用光照优势,发展大棚农业

C.④地区加速开发热带森林,扩大种植园面积

D.⑥地区增加牲畜数量,扩大畜牧业规模

参考答案:1、C

2、C

3、A

本题解析:

本题难度:一般