时间:2019-06-28 14:57:42

1、单选题 刘东生院士根据中国黄土沉积,重建了250万年以来的气候变化历史。近年来我国沙尘暴频繁发生,除了人为破坏植被等原因外,是否与自然界周期性气候的演变有关?据此完成11~13题。

小题1:“自然界周期性气候的演变”的“周期”是指?

A.人类出现以前的气候变化

B.人类历史时期的气候波动

C.由于地球运动导致气温变化

D.产业革命以后世界气温出现的波动

小题2:有关“中国黄土沉积”叙述正确的是?

A.黄土沉积物的颗粒大小不分,杂乱地堆积在一起

B.黄土的矿物成分与所在地方的矿物成分极其相似

C.黄土沉积时亚欧大陆内部可能为冰川覆盖

D.黄土中含有大量的水生动植物化石

小题3:250万年以来,冬季风为黄土搬运提供了强大的动力,夏季风带来丰沛的降水,加强了堆积物的成土作用。下列叙述正确的是?

A.寒冷的冰期,黄土堆积速率很高,成土作用较弱

B.温暖的间冰期,黄土的堆积速率较高,成土作用相对加强

C.寒冷的冰期,为碎屑物质的搬运提供的动力小

D.温暖湿润的间冰期,成土作用减弱

参考答案:

小题1:B

小题2:C

小题3:A

本题解析:

小题1:气候变化有三个尺度:地质时期、历史时期和19世纪末以来,从题意分析可知是人类历史时期的气候波动。

小题2:黄土是重要的风力作用沉积物,它的沉积有一定的顺序,与当地矿物成分不同,黄土搬运需要强大动力,冰川覆盖时,气压高,搬运作用就强,因此C正确。

小题3:寒冷时期,冬季风强势,搬运作用强,因此堆积速率高,成土作用弱,因此A选择正确,C错误。温暖时期,降水较多,因此成土作用增强,因此B、D错误。

本题难度:简单

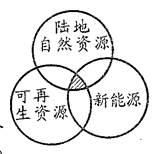

2、单选题 读图,与阴影部分含义相符的一项是(?)

A.核能

B.地热能

C.水能

D.煤炭

参考答案:B

本题解析:本题考查资源的分类。A项核能属于非可再生资源,不符合;C水能不属于新能源;不符合;D项煤炭属于非可再生资源,也不属于新能源;不符合。

本题难度:一般

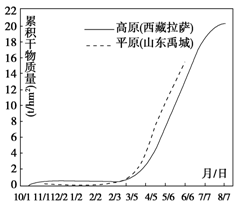

3、单选题 干物质是指有机质在60℃~90℃的恒温下,充分干燥,余下的有机物的重量,是衡量植物有机物积累、营养成分多寡的一个重要指标。读下图“高原和平原冬小麦生长期内干物质累积曲线图”,图中信息显示,高原地区冬小麦收获时的干物质量大于平原地区,对这种结果影响较小的是

A.热量充足

B.光照强

C.昼夜温差大

D.生长期长

参考答案:A

本题解析:

青藏高原的海拔高,空气稀薄,大气透明度好,所以光照强。大气保温效应差,所以昼夜温差大,积累的养分多。气温较低,作物成熟需要的生长期长。所以积累的干物质量大于平原地区。山东的平原地区比青藏高原的热量充足,干物质积累量却小于青藏高原,说明热量影响较小,A对。B、C、D错。

本题难度:简单

4、单选题 全球气候变暖产生的影响有

[? ]

参考答案:B

本题解析:

本题难度:简单

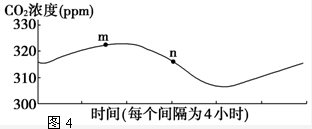

5、单选题 绿色植物新陈代谢的总趋势是,白天通过光合作用消耗CO2制造O2,夜间则消耗一定数量的O2,由此导致静风林区CO2浓度的日变化。图中(图4)示意(60°N,80°E)附近某静风林区CO2浓度日变化。完成下面各题。 1.日出时,CO2浓度变化趋势为2.该地所在地区及其森林类型为

1.日出时,CO2浓度变化趋势为2.该地所在地区及其森林类型为

A.继续上升

B.开始下降

C.继续下降

D.开始上升

E.北美、常绿阔叶林

F.朝鲜半岛、落叶阔叶林

G.东欧、针阔叶混交林

H.西伯利亚、针叶林

参考答案:1. B

2. D

本题解析:本题考查材料分析运用能力(光合作用)。

1.日出时,绿色植物从夜间的消耗O2,到开始光合作用,利用CO2制造O2,则CO2浓度开始下降。

2.结合当地的经纬度位置(60°N,80°E)判断为俄罗斯北部,位于西伯利亚地区,故植被类型属于亚寒带针叶林。

本题难度:一般