时间:2019-06-26 15:06:13

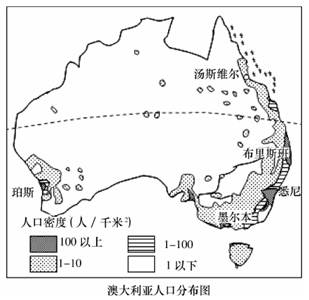

1、综合题 (20分)读澳大利亚人口分布图,回答问题。

(1)根据右图,推断澳大利亚主要铁路的空间分布并阐述理由。(4分)

(2)说出汤斯维尔的气候类型并分析其形成原因。(8分)

(3)分析澳大利亚东南部沿海港口运输比澳大利亚东北部沿海更为发达的原因。(8分)

参考答案:

(1)澳大利亚铁路分布呈现半环状分布(或主要分布于东部和南部)C2分)

理由:东部与南部地形平坦;人口多,城市多(2分)

(2)热带雨林气候(2分)

形成原因:沿岸东澳大利亚暖流增温增湿;东南信风从海洋上带来丰富的水汽;位于东南信风的迎风坡,多地形雨((6分)

(3)东南部沿海没有大量珊瑚礁,有利于发展航运;(2分)东南部人口密集,工农业发达;(2分)交通便利,腹地广阔;(2分)(殖民者到达最早)开发时间早,发展历史悠久(2分)

本题解析:

(1)从图中可以看到,人口密度最大的地区及城市主要分布在东部和南部,呈半环状分布,铁路的修建,就是要方便人们出行和经济发展,所以要穿过人口密集区,呈半环状分布。沿海地区地形平坦,便于铁路修建。

(2)从纬度看,汤斯维尔位于赤道和南回归线之间,属于热带,全年高温;位于东南信风带的迎风坡,东南信风从海洋上带来大量水汽,多地形雨;沿岸有东澳大利亚暖流经过,增温增湿,降水量大。形成了高温多雨的热带雨林气候。

(3)东南部地区人口、城市密集,经济发达,运输需求量大;沿海没有大量珊瑚礁,港阔水深,利于发展海洋航运;历史悠久,开发早;有大城市作为腹地依托,航运价值高。

本题难度:一般

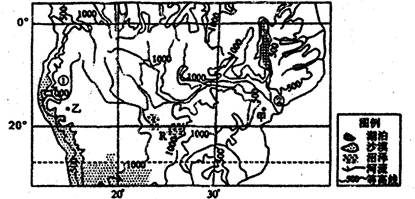

2、单选题 下图为某区域地形图,R地分布两片沼泽,时常发生季节性离合现象。此时为7月份。完成下列各题。

小题1:7月,①、②两河下游

A.降水充沛

B.水能丰富

C.处于枯水期

D.甲地气温低于乙地

小题2:次年1月,R地两片沼泽可能发生的变化及主要原因是

A.分离,冰雪补给最小

B.连片,降水量大

C.分离,地下水补给少

D.连片,蒸发量大

参考答案:

小题1:C?

小题2:B

本题解析:

小题1:读图,根据经纬度判断,图示区位于南半球,R处为热带草原气候,7月份是冬季,降水少,河流处于枯水期,C对。A、B错。甲乙两地纬度相同,但甲地沿岸有暖流经过,乙地沿岸有寒流经过,所以甲地气温高于 乙地,D错。

小题2:1月份,南半球是夏季,R地进入雨季,降水多,水量大,所以连片,B对。A、C错。降水多,阴天多,光照少,蒸发少,D错。

本题难度:一般

3、单选题 位于三个大洲之间的大洋是:(?)

A.太平洋

B.大西洋

C.北冰洋

D.印度洋

参考答案:C

本题解析:北冰洋北欧洲,亚洲,北美洲三大洲包围。选择C项。

本题难度:简单

4、综合题 读“南美洲气候图”

回答下列问题。(12分)

(1)甲、乙两地均为?气候,甲地气候的主要成因是?;乙地气候的主要成因是?。

(2)读右图描述气候特征:?,该气候的成因是?,该气候分布在左图中的?区域。甲、丙两地区中城市分布较多的是?地区,原因是?。

(3)甲→丙的自然带更替反映了自然环境地域分异的?地带性,其主要影响因素是?。

(4)根据地理环境的整体性,简要说明甲地的植被破坏可能造成哪些生态环境问题?(至少4方面):?。

参考答案:

(1)热带雨林气候,赤道低压带控制,附近有暖流流经,增温增湿(3分)

(2)全年高温、分明显干湿季;受赤道低压和信风带交替控制;丁;丙;甲地过于湿热,丙地处于高原气候较凉爽(5分)

(3)纬度地带性,热量(2分)

(4)水土流失,洪涝灾害,气候变干,生物物种减少,大气二氧化碳增多导致气候变暖(四项2分,合理给分)

本题解析:

(1)根据图示判断:甲、乙两地均为热带雨林气候,甲地气候的主要成因是赤道低压带控制;乙地气候的主要成因是附近有暖流流经,增温增湿。

(2)根据气候资料图描述气候特征:全年高温、分明显干湿季,该气候的成因是受赤道低压和信风带交替控制,该气候分布在左图中的丁区域。甲、丙两地区中城市分布较多的是?丙地区,原因是甲地过于湿热,丙地处于高原气候较凉爽。

(3)甲→丙的自然带更替反映了自然环境地域分异的纬度地带性,其主要影响因素是热量。

(4)根据地理环境的整体性,甲地的植被破坏可能造成生态环 境问题水土流失,洪涝灾害,气候变干,生物物种减少,大气二氧化碳增多导致气候变暖。

点评:组成地理环境的各要素(地貌、气候、水文、植被、土壤等)是一个整体,各要素相互联系,相互制约构成一个整体。

本题难度:一般

5、单选题 关于日本工业方面的说法,正确的是

A.主要分布在太平洋沿岸和日本海沿岸

B.神户工业区位于四国岛上

C.北海道被称为“硅岛”

D.筑波是著名的科技城

参考答案:D

本题解析:日本工业主要在太平洋沿岸“三湾一海”地带,所以选项A是错误的;神户工业区位于本州岛上,所以B选项是错误的;九州被称为日本的“硅岛”,所以选项C是错误的。正确答案选D。

本题难度:简单