时间:2019-06-26 14:34:43

1、单选题 下表代表寒潮、酸雨、水土流失、土地荒漠化对四个省区的危害程度(下表代表寒潮、酸雨、水土流失、土地荒漠化对四个省区的危害程度(十号越多代表危害程度越高),回答小题。

1.甲和乙代表的环境问题分别是

①土地荒漠化 ②酸雨 ③水土流失 ④寒潮2.为治理丁类环境问题,广东省采取的措施有

A.①②

B.①④

C.②③

D.③④

E.改进种植制度

F.优化燃料消费结构

G.退耕还牧

H.改善冬季供暖设施

参考答案:1. D

2. B

本题解析:试题分析:

1.根据表格数据,甲在山西最严重,四川、广东都有,而新疆最轻,故判断为水土流失;丙在新疆最严重.四川、山西较弱,判断为土地荒漠化;

2.丁在广东最严重,而广东由于经济发达,酸雨严重。针对酸雨的治理应主要从其产生的原因,大量燃烧矿物燃料而排放大量的二氧化硫、氮氧化合物等酸性气体 分析,故B项符合。

考点:本题考查我国的区域生态环境问题和环境问题的治理。

点评:本题难度一般,学生只要掌握我国不同区域的主要生态环境问题分布,治理措施一般结合原因分析即可。

本题难度:简单

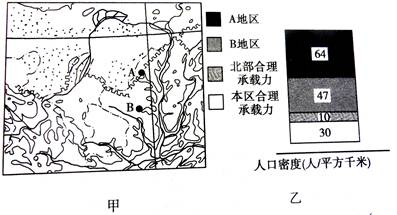

2、单选题 下面甲图为某地区地形图,乙图为该地区人口密度分布情况图读图回答题 1.该地区长城以南最主要的环境问题是2.结合甲乙两图分析造成该环境问题的人为原因是

1.该地区长城以南最主要的环境问题是2.结合甲乙两图分析造成该环境问题的人为原因是

A.凌汛

B.水土流失

C.森林面积减少

D.泥石流频发

E.人口密度超过地区承载力

F.A地区的人口密度高于B地区

G.人口密度在北部最合理

H.本区人口合理承载力较大

参考答案:1. B

2. A

本题解析:试题分析:

1.根据图示可判定该地区长城以南为黄土高原,主要的环境问题是水土流失。正确答案选B。

2.根据图示,该区合理承载力为30人/平方米,而A、B两地目前人口密度分别为64人/平方米,47人/平方米,人口密度超过该区的合理承载力。正确答案选A。

考点:主要考查了黄土高原的水土流失和环境人口容量。

点评:本题难度适中。要求学生能熟练地从图文中获取有效信息,掌握黄土高原的水土流失和环境人口容量相关知识。

本题难度:困难

3、单选题 侵入我国的寒潮,主要来自北冰洋地区和西伯利亚北部。从形成过程看,寒潮是冷性高压势力增强—减弱—再增强的过程。据此回答下列问题。1.寒潮暴发最有利的条件是2.寒潮若在春秋季暴发,给华北地区造成的天气有

①大风、降温天气 ②扬沙、沙尘暴天气 ③暴雨洪涝天气?④干旱天气3.我国很少受寒潮影响的地区有

①青藏高原 ②滇南各地 ③海南岛 ④塔里木盆地

A.强大的气压梯度

B.有利的大气环流形势

C.单一广阔的陆地表面

D.广阔的高纬度洋面

E.①②

F.②③

G.③④

H.①③

I.①②③

G.②③④

①③④

①②④

参考答案:1. B

2. A

3. A

本题解析:1.寒潮的发生与冷性高压有关,而冷性高压与冬季风的形成相关联。选择B项。

2.春秋季华北地区气候干燥,寒潮除了能带来大风、降温天气,还能带来扬沙、沙尘暴天气。选择A项。

3.青藏高原和滇南各地因地势高或地势阻挡的原因、海南岛因纬度低的原因,很少受寒潮天气影响。选择A项。

本题难度:一般

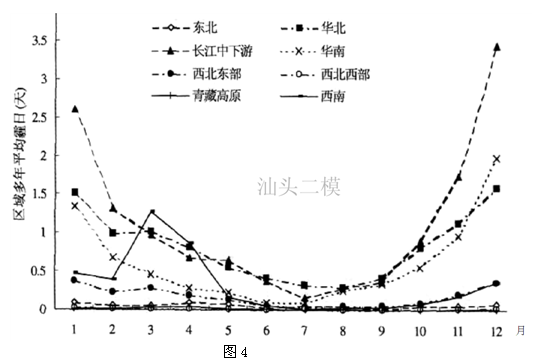

4、单选题 霾是一种对视程造成障碍的天气现象,大量极细微的干尘粒等均匀地浮游在空中,使水平能见度小于10km。有人也将之称为灰霾天气 。读我国“各区域1971-2000年平均霾日数变化”图(图4),回答下列2题。 1.我国各区域中,霾发生率最低的季节是2.我国能见度最好的区域是

1.我国各区域中,霾发生率最低的季节是2.我国能见度最好的区域是

A.春季

B.夏季

C.秋季

D.冬季

E.青藏高原

F.西南地区

G.华南地区

H.东北地区

参考答案:1. B

2. A

本题解析:本题考查资料分析运用能力。

1.图示各地区的区域多年平均霾日数均在7、8月份时最低,故判断为夏季;

2.图示青藏高原的灰霾天气最少,且由于青藏高原地势高,空气稀薄,故大气能见度最高。

本题难度:困难

5、单选题 读表及“震中分布示意图”,完成各题。

震级、震源深度与烈度的关系表

1.据表可以看出,烈度与震源深度和震级的关系是2.图中A地位于震中,震源深度为100千米,地震发生时产生的地震波(纵波)以8千米/秒的速度向外传播。那么位于图中B处的某海轮将于地震发生后约多长时间有震感

(可能参考的数据:√60000≈245,√100000≈216,√230000≈480)

A.烈度与震源深度呈负相关,与震级呈正相关

B.烈度与震源深度呈正相关,与震级呈负相关

C.烈度与震源深度、震级都呈正相关

D.烈度与震源深度、震级都呈正相关

E.30秒

F.40秒

G.50秒

H.60秒

参考答案:1. A

2. A

本题解析:1.根据表格分析,震级越高,烈度越大,震源深度越大,烈度越小。所以烈度与震源深度呈负相关,与震级呈正相关。所以本题选择A选项。

2.震源深度为100km,AB两地的水平距离为220km,则震源与B点的距离约为245km,245÷8≈30秒。所以本题选择A选项。

本题难度:一般