时间:2017-08-07 22:30:58

1、综合题 (24分)各国在交往中,往往会发生“误读”的现象。阅读材料,回答问题。

材料一 17~18世纪,在西方的宫廷与贵族家中,中国龙纹形象随处可见,那时候的中国龙是伟大、高贵的象征。进入19世纪,西方人逐渐把“龙”翻译为“dragon”,在基督教文化中,“dragon”代表着暴力、邪恶。近年来,西方媒体借助龙形象来讽喻中国的方式越来越多,例如《经济学家》杂志中,提到中国的漫画中几乎都少不了“龙”——威胁我们的龙。

——据董玉洁《中国龙vs西方龙:文化的误读》整理

(1)结合所学知识,简析材料一中各时期西方人眼中“中国龙”形象形成的原因。(6分)

材料二 “欧美的文明,只在物质的一方面,不在其它的政治各方面。”

——孙中山

(2)结合所学知识,指出在19世纪后半期中国持有与材料二中孙中山相似看法的派别。(2分)概括说明他们误读西方文化的原因。(6分)孙中山是如何弥补西方政治制度不足之处的?(4分)

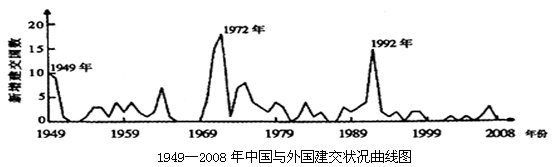

材料三

材料四 我们要共同建设互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系,志同道合是伙伴,求同存异也是伙伴。朋友多了路才好走,我们应该通过坦诚深入沟通、增信释疑,应该秉持和而不同理念、尊重彼此对发展道路的选择,应该坚持互利合作、充分发挥各自优势促进共同发展,应该变赢者通吃为各方共赢,共同做大亚洲发展的蛋糕,共同促进亚太大繁荣。

——摘自习近平出席2014年亚太经合组织(APEC)工商领导人峰会主旨演讲

(3)根据材料三、四和所学知识,概括说明20世纪50年代中国是如何以包容的姿态融入世界,以防止外交“误读”的?(4分)在全球化深入发展的今天,你认为如何才能避免或减少国际交流中的“误读”?(2分)

参考答案:

(1)原因:17—18世纪:中国农耕文明发达,长期世界领先。(2分)19世纪:西方列强的侵华行径,遭到中国人民的反抗。(2分)近年来:改革开放,综合国力和竞争力迅速提升,努力维护世界和平,抵制了霸权主义和强权政治。(2分)

(2)派别:洋务派。(2分)

原因:受中国战败原因分析失误的影响,认为仅仅败于技术落后;受中外交往程度的限制,对西方还缺乏全面的认识;受自身阶级地位的限制,属于封建制度的受益者地主阶级;受洋务派教育背景的制约,深受儒家传统文化的影响;(任答3点6分)

弥补:创立五权宪法;(2分)实行责任内阁制。(2分)

(3)①制定独立自主的和平外交政策;②倡导“和平共处五项原则”;③参加日内瓦会议和万隆会议。(任答2点4分)

避免误读:广泛交流、深入交流,增进了解;(求同存异)和而不同……等等。(采意给分,2分)

本题解析:(1)根据材料一关键信息“17~18世纪,中国龙是伟大、高贵的象征”、“进入19世纪,中国龙代表着暴力、邪恶”、“ 近年来,‘威胁我们的龙’”等,本问实际上考查古代以来,不同时期,西方国家对中国认识,态度及观念的变化,从中折射出的主题,即中国国力的相应变化。根据材料信息,结合所学知识,不难归纳概括出,不同时期西方国家对中国认识变化的原因,主要可以分三个时期来解读:

A.17—18世纪时期,由于中国的农耕经济文明发达,长期领先于世界,再加上长期以来古代中国科技的发达,领先于世界(15世纪中后期期,才逐渐落后于西方)。

B.19世纪以来,由于西方列强的侵略扩张行径,遭到了中国人民的强烈反抗,同时,由于近代中国国力衰弱,由此对中国的态度陡变。

C.近年来(21世纪),由于中国改革开放国策的实施,综合国力和竞争力迅速提升,同时,很大程度上抵制了霸权主义和强权政治,这遭到了一些西方大国的强烈不满,它们散步“中国威胁论”等。

(2)根据题干及材料二关键信息“欧美的文明”、“只在物质的一方面”等,本问实际上考查近代中国学习西方(欧美)的进程的相关内容——器物(技术)阶段和制度阶段。结合所学知识,不难直接判断出,材料二的“判别”,即地主阶级洋务派(“中体西用”思想,只学习西方国家的先进技术。)之所以当时的地主阶级洋务派有这样的认识,主要居于以下原因:①鸦片战争等的战败及系列不平等条约的签订,他们深刻认识到中国科技的(主要是军事武装方面)落后;②受先前林则徐、魏源等地主阶级抵抗派的思想主张“师夷长技以制夷”的影响;③“西学东渐”局面不够深入,对西方还缺乏全面的认识;④受自身阶级地位的限制,洋务派属于地主阶级,他们势必要维护自身阶级的利益等。

鉴于地主阶级洋务派学习西方的不够深入,再加上资产阶级维新派变法(重点是制度层面)的失败,资产阶级革命派的代表人物孙中山,鉴于中国当时的历史和国情,弥补了学习西方的不足(仅仅停留在学习西方技术阶段),主要体现在:①主张实行民主共和制政体;②主张实行责任内阁制;③创立了五权宪法等。

(3)根据材料三图片信息“新中国的外交成就”及材料四关键信息“共同建设互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系”、“变赢者通吃为各方共赢”等,本问实际上考查新中国的外交对策及相关成就。根据两则材料信息,结合所学知识,不难归纳、概括出20世纪50年代,中国避免“误读”的外交政策,重要史实主要体现在:①制定了独立自主的和平外交政策,积极建立平等外交关系;②倡导“和平共处五项原则”,确立起了规范国际关系的重要准则;③参加了日内瓦国际会议和万隆会议,积极促进亚太恢复和平与友好合作。

在全球化深入发展的今天,要避免外交“误读”,应该努力做好以下几个方面:①国家之间务必开展广泛而深入的交流,积极增加、增进国家间的了解和互信;②秉持“求同存异”、“独立自主”的外交理念,实现共赢;③积极参与联合国框架下的维和行动,积极维护世界和平,积极反对霸权主义等。

考点:古代中国的科学技术与文学艺术·古代科技·古代科技对世界的影响;近代中国思想解放的潮流·学习西方(技术阶段)·洋务运动;近代中国思想解放的潮流·学习西方(制度阶段)·孙中山的政治主张;现代中国的对外关系·现代中国的外交·外交政策及一系列外交成就

本题难度:困难

2、判断题 魏晋时期,有人斥责佛教“使父子之亲隅,君臣之义乖,夫妇之和旷,友朋之信绝”。这反映出当时

[? ]

A.佛教传入颠覆了传统观念?

B.?儒家伦理不畏社会所重视

C.?佛教急于融入本土文化?

D.?佛教与儒家伦理抵触

参考答案:D

本题解析:

本题难度:简单

3、选择题 古人造字意蕴深远,“伪”者“人为”也。“伪”字的造字意蕴最能体现哪家学派思想( )

A.道家

B.儒家

C.墨家

D.法家

参考答案:A

本题解析:本题主要考查学生回忆、再现所学知识,并作出正确认知的能力。根据所学知识,回忆可知,庄子认为:“天”是与“人”相对立的两个概念,“天”代表着自然,而“人”指的就是“人为”的一切,与自然相背离的一切。“人为”两字合起来,就是一个“伪”字,即不要人为,也可以理解成“无为”,顺其自然,即顺天意。故,正确答案选A;其余BCD三项均不正确。

考点:中国传统文化主流思想的演变·春秋战国时期的百家争鸣·道家的思想

本题难度:一般

4、选择题 葛兆光在《中国思想史》中曾说:“朱熹最重要也是在后世影响最广泛的著作是《家礼》。“朱熹对于自己提倡的理学原则如何进入生活世界是相当注意的,他反复强调这种原则在生活中的实现。”对于朱熹的作用,作者认为

A.实现了儒学的道德化改造

B.实现了儒学的世俗化和普及化

C.实现了儒学的政治化和宗教化

D.实现了儒学的哲学化

参考答案:B

本题解析:本题属于材料型选择题,旨在考查学生的史料阅读和信息提取与分析能力。本题主要考察朱熹思想的作用。本题材料主要讲述了朱熹发展理学的一种追求,即“这种原则在生活中的实现”。生活中的实现体现在每个家庭中的礼节,因此将理学贴近百姓的生活,世俗化、普及化。故B项表述合理。

考点:中国传统文化主流思想的演变·宋明理学·程朱理学

本题难度:一般

5、选择题 孔子日:“圣人之治化也,必刑政相参焉。太上以德教民,而以礼齐之,其次以政焉。导民以刑,禁之刑,不刑也。化之弗变,导之弗从,伤义以败俗,于是乎用刑矣。”这表明孔子主张

A.省刑慎刑

B.先礼后刑

C.废除刑法

D.刑罚得当

参考答案:B

本题解析:本题主要考查学生准确解读材料信息和运用所学知识解决问题的能力。材料的意思是孔子说:“圣人治理教化民众,必须是刑罚和政令相互配合使用。最好的办法是用道德来教化民众,并用礼来统一思想,其次是用政令。用刑罚来教导民众,用刑罚来禁止他们,目的是为了不用刑罚。对经过教化还不改变,经过教导又不听从,损害义理又败坏风俗的人,只好用刑罚来惩处。”由此可以概括出孔子主张先礼后刑,故本题答案选B,A、C、D与材料信息不符。

考点:中国传统文化主流思想的演变·百家争鸣·孔子的思想。

本题难度:简单