时间:2017-08-07 22:05:49

1、判断题 “视人之国,若视其国;视人之家,若视其家;视人之身,若视其身。”这一主张属于

[? ]

A、儒家“仁爱”思想

B、墨家“兼爱”思想

C、儒家“礼治”思想

D、墨家“非攻”思想

参考答案:B

本题解析:

本题难度:一般

2、综合题 民本思想是中国历史上历代思想家、政治家智慧的结晶。阅读下列材料,回答问题。

材料一 若民,因无恒产,则无恒心,苟无恒心,放辟邪侈,无不为己。……是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡。……王欲行之,则盍反其本矣。五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。 ——《孟子·梁惠王上》

材料二 孙中山先生曾云:“余之谋中国革命,其所持正义,有因袭吾国固有之思想者,有规抚欧洲之学说事迹者,有吾所独见而创获者。”“林肯所主张的民有、民治、民享,就是兄弟主张的民族、民权、民生主义。” ——《孙中山全集》

材料三 人民,只有人民,才是创造世界历史的动力。……只要我们依靠人民,坚决地相信人民群众的创造力是无穷无尽的,因而信任人民,和人民打成一片,那就任何困难也能克服,任何敌人也不能压倒我们,而只会被我们所压制。 ——毛泽东《论联合政府》

材料四 战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中。日本敢于欺负我们,主要的原因在于中国民众的无组织状态。克服了这一缺点,就把日本侵略者置于我们数万万站起来了的人民之前,使它像一匹野牛冲入火阵,我们一声唤也要把它吓一大跳,这匹野牛就非烧死不可。 ——毛泽东《论持久战》

请回答:

(1)根据材料一,孟子提出了什么主张?(2分)为实现这一主张提出了什么设想?(2分)简要评述上述内容。(2分)

(2)依据材料二,孙中山“三民主义”的主要来源是什么?(3分)结合所学知识分析孙中山的“民本”思想与中国古代民本思想的不同之处。(4分)

(3)据材料三,毛泽东民本思想的基本内涵是什么?(2分)据材料四并结合所学知识简要分析毛泽东提出这一思想的依据。(2分)

参考答案:

(1)主张:明君制民之产可使民安居乐业。(2分)设想:每户拥有“五亩之宅”、“百亩之田”。(2分)评价:孟子肯定了解决人们吃饭穿衣问题要求的正当性,一定程度上反映了人民的愿望,体现了孟子“民为贵”的思想。(2分)

(2)来源:中国古代民本思想的精华;近代西方民主政治思想的优秀成果;中国民主革命的现实需要。(3分) 不同:中国古代的民本思想不包含对普通民众权利的尊重;孙中山的民本思想提出了国家是人民共有,政治是人民共管,利益是人民共享。(4分)

(3)内涵:相信和依靠人民群众,尊重人民群众的历史创造性地位。(2分)依据:在新民主主义革命和社会主义建设实践中毛泽东逐渐认识到:人民群众是历史的创造者,是社会历史的主体,是推动人类社会前进的动力,是中国革命和建设的力量之源。(2分)

本题解析:

(1)材料一中孟子主张“明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱”。 “五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。”设想每户拥有“五亩之宅、百亩之田”。结合孟子“仁政”、“民贵君轻”的思想主张进行评价。

(2)材料二孙中山认为其思想来源于:“因袭吾国固有之思想”,继承中国古代的思想精华;“有规抚欧洲之学说事迹者”、“林肯所主张的民有、民治、民享,就是兄弟主张的民族、民权、民生主义。”,吸收西方资产阶级的民主思想。孙中山的“民本”思想是建立资产阶级共和国,保障人民享有民主、自由等权利;中国古代民本思想要求统治者实行“仁政”,爱惜民力。

(3)材料三毛泽东提出“依靠人民,坚决地相信人民群众的创造力是无穷无尽的”的民本思想。材料四提出这一思想的依据是“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中”,即民心向背是战争成败的关键。

考点:儒家思想、三民主义和毛泽东思想中的民本思想。

点评:民本思想是中国传统文化中源远流长的珍贵历史遗产。它的内涵随着历史的发展不断丰富并有所衍变。近代以来,民本思想从封建统治阶级治国安邦的官方意识形态转变为资产阶级民主革命的重要思想武器,特别是中国共产党批判地继承历史遗产,赋予民本思想以全新的理论内容。今天,梳理中国古代民本思想的文化内涵及其发展衍变的历史脉络,对于建设中国特色社会主义的政治文化无疑具有重要的借鉴意义。

本题难度:困难

3、判断题 山东是儒家思想的发源地。孔子开创的儒家思想,博大精深,影响深远。根据材料,结合所学知识完成下列问题。

材料一 守旧而又维新、复古而又开明,这样一种二重性的立场,使得儒家学说能够在维护礼教伦常的前提下,一手伸向过去,一手指向未来,在正在消失的贵族分封制宗法社会和方兴的大一统国家之间架起了桥梁。这就是为什么儒学在当时能够成为“显学”,以及虽然于变革动荡的形势下显得迂阔难行,而到新社会秩序巩固后又被捧上独尊地位的原因。

材料二 朱熹认为,“一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理”。王守仁认为,“心即理”“知行合一”“致良知为圣人教人第一义”。

(1)阅读材料一,结合所学知识,概括指出儒家思想在西汉取得独尊地位的原因。

________________________________________________________________________________

(2)依据材料二说明朱熹和王守仁关于贯通明理的途径有何差别?据所学知识说明二者思想是否存在本质差别。

________________________________________________________________________________

参考答案:(1)原阂:儒家思想的二重性,即在维护封建礼教伦常的同时,又有发展创新的特点,易于被社会各阶层接受;董仲舒对儒家学说的改造和统治者的接纳与强力推行。

(2)朱熹:主张“格物致知”,即通过实践、学习明事理;王守仁主张“致良知”,即通过自我反思,恢复良知。二者没有本质筹别,因为二者都承认世界的本原是“理”,其本质目的都是为了维护封建专制。

本题解析:

本题难度:一般

4、判断题 温家宝总理指出:“文化是人类的精神家园,优秀文化传承是一个民族生生不息的血脉。”阅读下列材料,回答问题。

材料一?西汉董仲舒提出了“君为臣纲”“父为子纲”“夫为妻纲”和仁、义、礼、智、信五种为人处世的道德标准,后人归纳为“三纲五常”。?

——人教版高中历史必修③

材料二?陈独秀在《宪法与孔教》一文中说:“孔教本失灵之偶像,过去之化石。”他还认为“孔教”与“平等人权之新信仰”决不可相容。在1917年1月1日出版的《新青年》上,陈独秀又发表《再论孔教问题》,提出“且应毁全国已有之孔庙而罢其祀”。?

——邓绍基《文化论争与学人评价——五四新文化运动若干论争的再认识》

材料三?中国(曲阜)国际孔子文化节是融学术、纪念、文化、旅游、经科贸于一体的大型国际节庆活动,自1984年起,每年于孔子诞辰(9月28日)前后在孔子故里——山东曲阜举行,至今已成功举办了28届。如今,以弘扬孔予文化为主要内容的各类网站已达100多家;由中国孔子基金会等单位创办的《孔子研究》、《孔子与中国》刊物发行遍及世界各地,曲阜“三孔”已经被列为全国百家爱国主义教育基地之一。2010年中国(曲阜)国际孔子文化节期间,联合国教科文组织总部在巴黎举办孔子文化周活动。山东省济宁市委秘书长李春兴说:“中华民族的伟大复兴首先是传统文化的复兴,传统文化是根,将弘扬传统文化与孔子思想的精华和现代文明结合到一起,与以德治国和构建和谐社会联系到一起,才能给人们以启迪。”?

——新浪网文章摘编

(1)结合所学知识指出董仲舒提出“三纲五常”的目的。今天我们应当怎样看待它?

________________________________________________________________________________

(2)结合所学知识指出材料二批判孔教的历史背景。

________________________________________________________________________________

(3)根据材料三,指出举办国际孔子文化节的现实意义。结合所学知识,指出儒家思想的现代社会价值。

________________________________________________________________________________

参考答案:(1)目的:加强君权,维护封建统治秩序。看待:“三纲”充满封建意识,应当扬弃。“五常”既有合理成分,也有封建成分,我们应当抛弃封建成分,弘扬中华民族传统美德,诚实守信,匡扶正义,遵守秩序,文明礼貌,是今天社会的迫切需要,“孝道”应当注入社会主义的道德内涵。

(2)历史背景:民族资本主义的进一步发展;民主共和思想的传播;辛亥革命推翻帝制;袁世凯“尊孔复古”,复辟帝制,不得人心;新文化运动提倡民主科学。

(3)可以弘扬中华传统文化,加强爱国主义教育,促进国际交流与合作,扩大中国文化的国际影响,增强中华民族的文化认同感和凝聚力,创造和谐社会,实现中华民族的伟大复兴。对地方经济、文化和社会发展的带动作用越来越强。现代社会价值:儒家思想所倡导的道德规范意识有利于培养现代公民意识;大一统思想有利于维护国家统一和安定团结;以人为本的治国思想有利于政治建设;和为贵思想有利于构建和谐社会等。

本题解析:

本题难度:一般

5、综合题 (22分)传统文化的精华是民族的灵魂。阅读材料,回答问题。

材料一 先秦时期,儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础;法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。

——据岳麓版课标教材《历史》必修Ⅲ

(1)在材料一中任选一家,指出该学派的哪些观点“构造了中华民族传统文化的基本精神”。(4分)

材料二 清季人虽未必有意识地全面反传统,却在很多地方为民初反传统者预备了思想武器。民国区别于清代的一个倾向性的变化即是最终形成了从负面解读传统的取向。

——据罗志田《权势转移:近代中国的思想与社会》

(2)任举一例说明“清季人虽未必有意识地全面反传统,却在很多地方为民初反传统者预备了思想武器。”(3分)结合所学知识,阐述民国初年,有识之士是如何“从负面解读”孔子和儒家学说的。(6分)

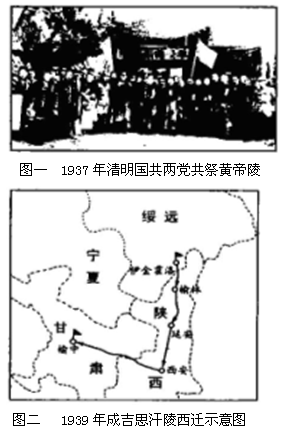

材料三

1939年,绥远形势告急,国民政府应蒙古族上层爱国人士的请求,派走员率军与蒙旗各界代表,共同迁陵。逢径延安时,毛泽东敬献了花圈,边区政府秘书长恭读了祭文,祭祀之后,延安各界人士瞻仰了成吉思汗灵枢。成陵西迁,阅时数月,历地千里.各城镇乡民,宁断隔夜之炊,亦踊跃宰牲献醴,祭英我中华民族英雄——元太祖成吉思汗的英曼,人人舒张民族正气,个个藐视倭奴气焰。

——据陈琳《成吉思汗陵西迁始末》等

(3)结合时代特征,解读材料三所揭示的文化现象。(9分)

参考答案:

(1)儒家:“仁”和“礼”;“仁政”和“民贵君轻”等。(任答两人的主张即可)道家:“道生万物”和朴素辩证法;“齐物”和“逍遥”。法家:“治国不一道,便国不法古”;“不期修古、不法常可”“事异则备变”。(任答其一即可,4分)

(2)说明示例:维新变法运动,冲击了封建专制思想。(3分)(如答出林则徐、魏源等人的新思想;洋务派“中体西用”亦可。)

叙述:辛亥革命后,南京临时政府颁布措施禁止小学读经科;(3分)新文化运动时期,宣传西方民主与科学,抨击“三纲五常”。(3分)

(3)文20世纪30年代,日本侵华战争逐步加剧,民族危机空前严重。(3分)国共两党共祭黄帝陵和成陵西迁,显示民族利益高于一切,国共两党抛弃前嫌,推动国共合作和抗日民族统一战线形成,全民族共同抗战。(3分)以上现象都保护和弘扬了传统文化,振奋了民族精神,增强了民族凝聚力。(3分)

本题解析:(1)根据题干要求及材料一信息,本题考查中国传统文化主流思想的演变——诸子百家相关思想内容。材料涉及到儒家、道家、法家的思想。回忆、再现所学知识,可以分别这样来认识儒家、道家、法家思想的某些主张“构造了中华民族传统文化的基本精神”:A.儒家:①孔子主张“仁”和“礼”;②孟子发展了孔子“仁”的学说,主张“仁政”,提出“民贵君轻”;③荀子提出“君舟民水”,主张“礼治”等。B.道家:①老子主张“道生万物”和朴素辩证法;②庄子主张“齐物”和“逍遥”等。C.法家:①商鞅主张“治国不一道,便国不法古”;②韩非子主张“不期修古、不法常可”、“事异则备变”等。

(2)根据题干要求及材料二信息,本题实际上考查近代中国学习西方的相关进程。结合所学知识,这样来认识题干观点“清季人虽未必有意识地全面反传统,却在很多地方为民初反传统者预备了思想武器”,即体现学习西方。可以举以下实例给予证明:A.鸦片战争前后,以林则徐、魏源等为代表的地主阶级抵抗派的“师夷长技以制夷”新思想;B.地主阶级洋务派的“中体西用”的主张等对传统思想的冲击;C.以康有为等为代表的资产阶级维新派利用孔子和儒家经典“托古改制”,主张改良,学习西方政治制度,冲击了封建专制思想等。

结合所学知识,可知,民国初期传统儒家学说遭到打击和压抑,具体这样给予解读:A.辛亥革命后,为了继续强化民主共和观念,南京临时政府颁布系列措施禁止小学读经科(儒家经典著作);B.新文化运动时期,以陈独秀等为代表的资产阶级激进派,极力宣传西方的民主与科学,抨击儒家“三纲五常”,部分激进者甚至提出“全盘西化”等。

(3)根据题干要求及材料三信息,本题实际上主要考查抗日战争期间国共两党的合作。根据材料三相关信息,结合所学知识,可以这样来解读材料三所揭示的文化现象:A.发生的时代背景:发生于20世纪30年代,日本逐步扩大侵华战争,中华民族民族危机空前严重的时代背景之下。B.文化现象:①国共两党抛弃前嫌,共祭黄帝陵以及成陵西迁。 C.得出的总认识:①保护和弘扬了中国传统文化,显示出了民族利益高于一切;②推动了国共第二次合作和抗日民族统一战线的最终建立,推动全民族共同抵抗日本侵略;③振奋了民族精神,增强了民族凝聚力,为抗战胜利奠定了坚实的基础等。

考点:中国传统文化主流思想的演变·春秋战国时期的百家争鸣·儒家、道家、法家的思想主张;近代中国思想解放的潮流·学习西方·从学习“技术器物”到学习“制度”,再到学习“思想文化”;近代中国的民主革命·新民主主义革命·抗日战争·国共第二次合作

本题难度:一般