时间:2017-07-11 03:48:33

1、判断题 宋代的“市”,突破了以前的限制,表现在

①封闭在政府规定的范围内 ②分散于宅屋之间

③不允许设“市”的城郊和乡村出现了“市” ④商业活动不再受官吏的直接监管

[? ]

A.①②③④?

B.①②③?

C.②③④?

D.①③④

参考答案:C

本题解析:

本题难度:简单

2、判断题 某历史兴趣小组在探究“宋代城市商业发展”课题的过程中,搜集到了下列素材,你认为其中最有价值的是

A.司马光主编的史学巨著《资治通鉴》

B.“南海一号”沉船打捞出的青花瓷片

C.画家张择端《清明上河图》的摹本

D.苏轼的《洞庭春色赋》手迹拓片

参考答案:C

本题解析:本题考查的是最能体现宋代经济的物品。其中张择端《清明上河图》的摹本是最能展现宋代城市的商业发展,故选C。

本题难度:简单

3、判断题 (20分)

材料一?明清时期,出现了不少著名的产棉区,如山东东昌府所产棉花,“商人贸于四方”;江苏松江府一些地区种棉花的占百分之七八十。福建漳州府和汀州府是烟草专业户集中的地区。北京丰台草桥一带各村庄都种花卉,被誉为“花乡”。明清商业继续繁荣,国内市场扩大,农工产品种类多达两百余种。商品经济向农村延伸,江浙地区以工商业著称的市镇,蓬勃兴起。?

——《中国古代商业史》

材料二?研究华商历史的郭德利指出:"在史籍中并不乏有关从商致富的记载,但几乎毫无例外,过去几个世纪以来,商人最后总是倾向于把累积得来的财富或过剩的资本投资于购买土地,或供应下一代有闲沉浸于传统典籍,参与科举,以便进入官僚行列。即使有人终生以商贾为业,仍会要求其下一代尽可能转向客居。因此,我们可以说,引发人们营商致富的动机中,实已包含了否定或摧毁商业企业发展的因素。"

——《中国全史·商贾史》

材料三 上海在鸦战争前是清朝一千三百多个县中的一个普通县城,1843 年被辟为通商口岸。据《上海县续志》记载,光绪年间,“上海介四通八达之交,海禁大开,轮轨辐辏,竟成为中国第一繁盛商埠”。

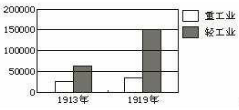

材料四 民国初年工业分布状况统计图 (单位:千元)

请回答:

(1)依据材料一概括明清时期商品经济发展的特点。(3分)

(2)依据材料二,概括中国古代“否定或摧毁商业企业发展的”因素有哪些?(4分)结合时代背景和所学知识分析造成这一社会现象的原因。(6分)

(3)结合材料三和所学知识,概括光绪年间上海成为中国第一繁盛商埠的原因.(3分)

(4)据材料四,指出民国初年民族工业发展的主要特点。(2分)

(5)结合材料四和所学知识,分析阻碍中国民族资本主义发展的根本原因。(2分)

参考答案:(1)特点:农产品商品化程度高,形成区域化专业化生产;产品大量进入市场,国内市场扩大,产品种类多;商品经济向农村延伸,江南地区出现大批工商业市镇等。(3分)

(2)因素:商人把积累的财富和资本用来买田置地,影响了扩大再生产;受儒家重义轻利思想影响,商人热衷科举入仕,影响商业的发展。(4分)

原因:耕织结合,自给自足的经济结构在全国范围占居主导地位;明清统治者实行重农抑商政策;实行海禁政策;官府的沉重剥削,导致农民极端贫困;专制主义中央集权制度的阻碍等。(6分,任意答出三点即可得6分)

(3)原因:鸦片战争后,上海最早被辟为通商口岸,自然经济逐步解体;外商企业和中国近代民族企业的兴办;上海交通发达等。(3分)

(4)特点:轻工业发展迅速,重工业发展缓慢。(2分)

(5)根源:半殖半封的社会性质。(2分)

本题解析:

本题考查学生解读分析文字史料并综合解决问题的能力。第(1)问中从材料一中“明清时期,出现了不少著名的产棉区,“商人贸于四方”;,明清商业继续繁荣,国内市场扩大,农工产品种类多达两百余种。商品经济向农村延伸,江浙地区以工商业著称的市镇,蓬勃兴起。”等信息不难归纳出答案。第(2)问中第一小问依据材料材料二中“商人最后总是倾向于把累积得来的财富或过剩的资本投资于购买土地,或供应下一代有闲沉浸于传统典籍,参与科举,以便进入官僚行列。”等信息来概括影响商业发展因素;第二小问依据时代背景从经济以及封建社会经济政策的角度归结答案。第(3)问对应材料三,依据材料三“1843 年被辟为通商口岸”以及“上海介四通八达之交,海禁大开,轮轨辐辏”并结合所学从政治、经济以及交通等方面来归纳答案。第(4)问属于考查学生读图识图能力,对应材料四中图片,从图片中不难概括出当时民族资本主义经济发展比例失调现象,结合所学从轻重工业比例失调回答即可。第(5)题结合材料四图表分析造成工业比例失调原因,民族资本主义经济发展受制于国内外多种势力的压迫。究其主要的原因应该从社会性质角度思考作答,即半半社会形态使然。

本题难度:困难

4、判断题 丝织重镇盛浙镇(盛泽镇),本来是一荒村,“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之。以绫绸为业,始称为市”。乾隆时,“居民百倍于昔,绸绫之聚亦且十倍。四方大贾辇金至者无虚日,……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一。”材料所反映的社会事实是

A.盛浙镇丝织业出现资本主义萌芽

B.明清政府重农抑商措施失效

C.工商业发展促进城镇兴起

D.自然经济受到工商业的冲击

参考答案:C

本题解析:本题主要考查清代商业的发展。解答此题要注意对材料信息的提取。从材料可知,清代盛泽镇商品经济比较发达“繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一”。分析选项,A不合题意,材料没有体现雇佣关系;B不合史实;C符合题意,盛泽镇“实为邑中诸镇之第一”;D项材料没有体现。所以应选C。

本题难度:简单

5、判断题 宋代的“市”,突破了以前的限制,表现在

①封闭在政府规定的范围内?②分散于宅屋之间?

③不允许设“市”的城郊和乡村出现了“市”?④商业活动不再受官吏的直接监管

A.①②③④

B.①②③

C.②③④

D.①③④

参考答案:C

本题解析:本题主要考查对教材主干知识的准确记忆能力。解答本题可以采用排除法,联系已学知识可知宋朝时市与坊的界限被打破,市分布在城中,而且城郊和乡村的“草市”也更加普遍,交易活动也不再受官府的直接监督了,由此分析可知②③④符合史实,而①与史实不合,故选C。

本题难度:简单