时间:2017-03-02 07:41:33

1、判断题 康有为的维新思想的特点是(?)

A.照搬西方资产阶级的政治学说

B.把西方资产阶级思想同儒学思想结合

C.附和西方基督教教义

D.依靠儒学思想,托古改制

2、判断题 胡适评价19世纪末的梁启超为“革命第一大功臣,其功在革新开国之思想界”。这主要是因为梁启超宣传了?

[? ]

A.中学为体,西学为用?

B.民主共和,主权在民 ?

C.开设议院,变法图存?

D.民主科学,自由平等

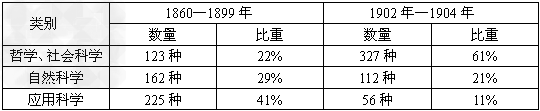

3、判断题 以下是博希同学整理的“晚清时期翻译西学书籍简表”。从表中可以看出,这一时期学习西学的趋势是

[? ]

A.从侧重科技到侧重人文?

B.从持续高涨到趋于停滞

C.从被动接受到主动追求?

D.从全盘西化到中西结合

4、判断题 “师夷长技以制夷”与“师夷长技以自强”的区别在于

①目的有所不同②“师夷”的内容有分歧③对洋人态度不同④对西方认识不同

[? ]

5、判断题 “师夷长技以制夷”与“师夷长技以自强”的主要区别在于

①根本目的完全不同 ②思想向实践转化的程度不同

③提出者的阶级立场完全不同 ④影响不同?

[? ]

A.①②

B.②④

C.①②④

D.①②③④

答案及详细解析请点下一页查看。