时间:2019-07-03 01:00:06

1、综合题 阅读下列材料:

材料一 孔子说:“君子要致力于根本,根本树立了,治国做人的原则就会产生。孝顺父母,敬爱兄长,大概就是仁德根本吧!”

材料二 汉武帝即位后,他接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,从此儒学被确立为中央王朝的统治思想。这是中国政治史和思想史上的一件大事。儒学在政治上占据统治地位,有利于巩固大一统国家和稳定统治秩序。从此,儒学成为各级学校必修的重要内容和朝廷选官的考查标准,从而确立了在中国传统文化中的主流地位。

材料三 在一批心志高远的学者促进下,理学于宋代兴起。理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重社会责任与历史使命的文化性格,对中国的思想文化及社会生活产生了深远影响。

材料四 2011年4月20日,中共中央政治局常委李长春在肯尼亚视察内罗毕大学孔子学院,并向该学院赠送孔子像。目前,海内外一些国家和地区已建立众多孔子学院,孔子的思想学说日益被世界各国人民所关注。

(1)根据材料一概括孔子思想体系的核心。(2分)

(2)根据材料二回答,儒家思想的地位在汉武帝时期发生了怎样的变化?(2分)“罢黜百家,独尊儒术”意义如何?(2分)

(3)根据材料三并结合所学知识回答,宋明理学的代表人物有哪些?(3分,任意三个人即可)它对中华民族性格产生了什么影响?(3分)

(4)据上述材料回答,孔子学说在当代社会有何价值?(2分)

参考答案:(1)核心:仁(或礼)。(2分)

(2)变化:取得独尊地位(或统治地位)。(2分)意义:有利于巩固大一统国家和稳定社会秩序,确立了儒学在中国传统文化中的主流地位。(2分)

(3)代表人:程颐、程颢、朱熹、陆九渊、王阳明。(3分,任意三个人即可)影响:注重气节和德操;注重社会责任;具有历史使命感。(3分)

(4)价值:有助于社会和谐稳定,有助于世界和平与发展。(2分)

本题解析:(1)孔子强调统治者要以德治民,爱惜民力,取信于民,反对苛政和任意刑杀。他希望恢复西周的礼乐制度,主张“克己复礼”,使每个人的行为符合礼的要求。“君子要致力于根本,根本树立了,治国做人的原则就会产生。孝顺父母,敬爱兄长,大概就是仁德根本吧!”孔子从伦理道德的角度论述了治国的方法,核心就是仁。

(2)本题考察学生准确获取信息的能力。汉武帝即位后,他接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,从此儒学被确立为中央王朝的统治思想。通过划分段落层次可知,其政治意义是,通过儒学在政治上占据统治地位,有利于巩固大一统国家和稳定统治秩序。思想上的意义是,儒学成为各级学校必修的重要内容和朝廷选官的考查标准,从而确立了在中国传统文化中的主流地位。

(3)本题考察学生的基础知识。结合教材可知代表人是程颐、程颢、朱熹。分析材料,可知第一层意思,是理学的兴起,第二层是理学的影响,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重社会责任与历史使命的文化性格。

(4)建立在人伦关系基础上的儒家思想,仁者爱人,推己及人,己所不欲勿施于人,很容易被人们接受,有助于社会和谐稳定。海内外一些国家和地区已建立众多孔子学院,孔子的思想学说日益被世界各国人民所关注。孔子关于人与人的关系,推广到世界各地区,有利于建立新型的平等合作的国际新秩序,有助于世界和平与发展。

考点:中国传统文化主流思想的演变·“百家争鸣”和儒家思想的形成·孔子的思想;中国传统文化主流思想的演变·“罢黜百家,独尊儒术”·影响;中国传统文化主流思想的演变·“宋明理学·影响。

本题难度:困难

2、选择题 西方园林体现人工美,布局对称、规则、严谨;中国园林追求山环水抱,曲折蜿蜒,追求“虽由人作,宛自天开”。下列与中国园林体现的哲学思想一致的是

A.万物皆备于我

B.仁者乐山,智者乐水

C.天地与我并生 而万物与我为一

D.从天而颂之,孰与制天命而用之

参考答案:C

本题解析:试题分析:材料所述中国园林的特点是追求自然,顺应自然的哲学思想,即道家的思想,所以选C。

考点:中国传统文化主流思想的演变?百家争鸣?道家思想主张。

本题难度:一般

3、选择题 下列观点,出自《孟子》一书的是

A.“民为贵,社稷次之,君为轻”

B.“刑过不避大夫,赏善不遗匹夫”

C.“天行有常,不为尧存,不为桀亡”

D.“择天下之贤可者,立以为太子”

参考答案:A

本题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,在本题中只有“民为贵,社稷次之,君为轻”属于孟子的思想观点,这个观点的提出者是战国思想家孟轲,又称孟子,他是儒家的代表人之一,地位仅次于孔子,被后人尊为“亚圣”。所以,出自《孟子》一书的只可能是“民为贵,社稷次之,君为轻”,所以本题答案就是A。

考点:中国传统文化主流思想的演变?春秋战国时期的百家争鸣?“民为贵,社稷次之,君为轻”

本题难度:一般

4、综合题 阅读下列材料,回答问题。(27分)

材料一 19世纪末20世纪初,地方自治的呼声在社会上骤然兴起。

康有为在1902年指出,欧美、日本等国强盛的原因在于实行地方自治,……中国所以“败弱”,原因在于“官代民治”,因此救中国之道,“听地方自治而已”。

梁启超认为,“抑民权之有无,不徒在议院参政也,而尤在地方自治,地方自治之力强者,则其民权必盛,否则必衰”。

某留日学生则认为,“地方自治制最完全者,其实业必最隆起,其国力必最强盛。地方自治制与实业要有密接之关系”,“吾民族欲自发达其实业……非亟亟趋向于地方自治之规模而进行不可”。

——据虞和平主编《中国现代化历程》第一卷、马小泉《晚清新式绅商的公民意识与政治参与》等资料整理

(1)根据材料一并结合所学,分析以上三人对地方自治问题论述的不同角度,并概括由此反映的时代背景。(10分)(请勿在此作答)

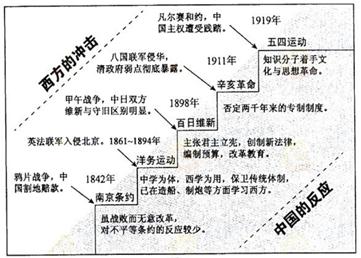

材料二 “冲击——反应”曾是国内外史学界解释中国近代历史的模式之一,其主要观点为中国社会存在巨大惰性,缺乏突破传统框架的内部动力;从19世纪中期开始,西方的冲击促使中国发生剧烈变化。有人据此图示中国近代历史变迁(见图)。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析“冲击——反应”模式。(要求:对该模式赞成、反对或另有观点均可,观点明确;运用材料中的史实进行评析,史论结合。)(8分)

(请勿在此作答)

材料三 而儒家以孝弟二字为二千年来专制政治、家族制度联结之根干,贯彻始终而不可动摇。使宗法社会牵制军国社会,不克完全发达,其流毒诚不减于洪水猛兽矣。

吴虞《家族制度为专制主义之根据论》一九一五年七月

(3)依据材料三并结合所学,完成下列表格(9分)

| 背景 | 主张 | 评价 |

| (请勿在此作答) | 儒家思想是维护君主专制的工具,批判儒家思想。 | (请勿在此作答) |

参考答案:

(1)角度:康有为:地方自治是强国之道,立国之本。(2分)梁启超:地方自治是伸张民权的基础。(2分)留日学生:地方自治是发展民族工商实业、增强经济实力的重要保证。(2分)

背景:19世纪末,中国民族危机严重;(1分)中国民族资本主义初步发展,民族资产阶级登上历史舞台,(1分)主张变法强国,(1分)实业救国。(1分)

(2)8分

答案一:若赞成“冲击—反应”模式,应侧重从外因角度给予肯定。注意从西方政治、经济、

思想等角度分析西方文明的先进性和近代中国文明的落后性对比,然后从西方历次侵华(“冲

击”)后,中国人如何从器物—制度—思想等层次向西方学习着手回答。

答案二:若反对“冲击—反应”模式,应侧重从中国社会变化的内部动力角度给予否定。可以从地主阶级抵抗派、洋务派、资产阶级、无产阶级等各阶级阶层先进分子发起的一系列运动的历史背景入手,注重分析各运动发生时当时中国内部政治、经济以及思想的变化,由此强调近代中国社会变化的内部动力和必然性。

答案三:若认为“冲击—反应”模式存在片面性,则可以从从答案一与答案二两方面综合辩证评析,从外因角度给予肯定,从内应角度给予否定。

示例:该观点有一定的合理性,但忽视了中国社会内部推动社会变化的因素。 从题目所给的材料来看,在 1856-1860 年的第二次鸦片战争,清政府内部做出反应形成洋务派,并掀起了一场“师夷长技以自强”的洋务运动;1894 年的甲午中日战争对中国再次形成冲击,引发了戊戌变法运动,学习西方的君主立宪制度,希望走上资本主义道路以挽 救民族危亡;1900 年的八国联军侵华以及《辛丑条约》的签订,使清政府彻底沦为“洋人的朝廷”,引起国内革命浪潮高涨,通过辛亥革命推翻了清王朝的统治;1919 年巴黎和会上中国外交的失败引发了五四运动,推动中国革命进入新阶段。综上所述,冲击---反应模式有 其合理性。但是,中国社会发生巨大变化,也并非仅靠外部冲击来实现,中国社会内部也蕴含着诸多推动社会变化的因素:从经济上来看,资本主义萌芽在近代之前已经产生并壮大发展;政治上,反专制民主思想在明清之际也已经出现。这一系列现象的出现说明中国社会内部已经孕育着变革的力量并推动中国社会向前发展。

(3)背景:袁世凯复辟帝制,掀起尊孔复古逆流(2分);民族资本主义进一步发展,资产阶级强烈要求民主政治(2分);西方启蒙思想进一步传入。(2分)

评价:给专制主义以空前沉重的打击,动摇了传统礼教的思想统治地位,人们的思想得到空前解放。(3分)

本题解析: (1)本题考查学生阅读信息和概括能力。康有为认为“欧美、日本等国强盛的原因在于实行地方自治”,“救中国之道,听地方自治而已”,由此康有为认为地方自治是强国之道,立国之本。梁启超认为“民权之有无”“ 尤在地方自治”,即地方自治是伸张民权的基础。留日学生认为“地方自治制最完全者,其实业必最隆起,其国力必最强盛”,即地方自治是发展民族实业、增强经济实力的重要保证。关于时代背景,可结合维新变法运动来说明。19世纪末中国民族资本主义初步发展,民族资产阶级登上历史舞台,面对日益严重的中国民族危机,主张变法,兴民权实行君主立宪,发展资本主义,实业救国。

(2)本题为开放性试题,主要考查学生迁移所学知识,运用史料多角度多侧面辩证思考、论证、评析史学观点的能力。这类问题一般分成三步:第一步亮明观点(你对材料观点的认识或态度),第二步根据材料或结合所学对材料的观点进行论证(赞同材料观点的),或对自己的观点进行论证(不赞同材料观点的),第三步通过论证得出相应的结论。在论证时应注意政治经济思想等角度进行分析,做到史论结合,有观点有论据有结论。

答案一:若赞成“冲击—反应”模式,应侧重从外因角度给予肯定。注意从政治、经济、思想等角度论证西方文明的进步性和扩张性;中国文明的落后性和顽固性保守性,缺乏变革的内动力。中国近代每一次大的变革几乎都发生在西方侵华(冲击)后,中国人从器物—制度—思想等层次向先进的西方文明学习的过程证明了“冲击—反应”模式。

答案二:若反对“冲击—反应”模式,应侧重从中国社会变化的内部动力角度给予否定。可以从地主阶级抵抗派、洋务派、资产阶级、无产阶级等各阶级阶层先进分子发起的一系列运动的历史背景入手,注重分析各运动发生时中国内部政治、经济以及思想的变化,由此强调近代中国社会变化的内部动力和必然性。

答案三:若认为“冲击—反应”模式存在片面性,则可以从从答案一与答案二两方面综合辩证评析,从外因角度给予肯定,从内应角度给予否定。

(3)本小问考查新文化运动的政治、经济、思想等背景以及影响。根据所学可知,辛亥革命后确立了民主共和政体,但是袁世凯独裁复辟;民族工业进一步发展,但袁世凯的封建独裁和卖国行为阻碍了民族资本主义发展;《临时约法》使共和观念深入人心。而袁世凯掀起尊孔复古的逆流。在西方民主启蒙思想的号召下新文化运动兴起。材料中吴虞认为儒家思想是维护封建专制的工具予以反对,因此关于对新文化运动影响的评价可结合吴虞的主张回答:给专制主义以空前沉重的打击,动摇了传统礼教的思想统治地位,人们的思想得到空前解放。

考点:中国近代思想解放的潮流·从师夷长技到维新变法·维新派的主张;中国近代思想解放的潮流·新文化运动;近代中国维护国家主权的斗争·列强入侵与民族危机·鸦片战争、第二次鸦片战争、甲午中日战争、八国联军侵华战争等;近代中国反侵略求民主的斗争·辛亥革命、五四运动;近代经济结构的变动和民族工业的发展·民族工业的兴起·洋务运动

本题难度:一般

5、综合题 (12分)阅读下列材料

材料一 季康问政于孔子曰:“如杀无道,以就有道,何好?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善,而民善也。君子之德风,小人之德草,草上之风,必偃。”

——《论语·为政》

材料二 “未受考验的生活是不值得过的”。“有思想力的人是万物的尺度”。“如果知识包括了一切的善,那么我们认为美德即知识就将是对的”。

——苏格拉底

材料三 凡天下无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,荼毒天下之肝脑,离散天下之子女,博我一人之产业,曾不惨然,曰:我固为子孙创业也。其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,曰:此我产业之花息也。然则,为天下之大害者,君而已矣!

——黄宗羲

材料四 政治上的自由是公共自由,要保障公共自由,就应该避免把权力委托给一个人、几个人或少数人,因为一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。为此,提出一条原则,要防止滥用权力,就必须用权力来约束权力,形成一种能联合各种权力的政体,其各种权力既调节配合,又相互约束,即权力要分开掌握和使用。

——孟德斯鸠

请回答:

(1)根据材料一、二归纳孔子和苏格拉底基本主张,并指出他们思想的相通之处。(4分)

(2)依据材料三、四,概括黄宗羲和孟德斯鸠的思想主张。(2分)并结合所学知识分析孟德斯鸠与黄宗羲思想产生的相似背景。(2分)

(3)结合材料三、四,依据时代背景分析孟德斯鸠的思想与黄宗羲相比有何进步之处。(4分)

参考答案:

(1)基本主张:孔子:以德治民;苏格拉底:有思想力的人是万物的尺度;美德即知识。相通之处:强调伦理道德。

(2)黄宗羲:反对君主专制;孟德斯鸠:分权与制衡。(2分)相似的背景:封建君主专制强化;资本主义萌芽或发展。(2分)

(3)进步之处:孟德斯鸠在批判封建专制统治的同时,侧重于提出资产阶级政治蓝图的设想。而黄宗羲则侧重于批判封建专制制度本身,并未对未来社会提出自己的构想。(4分)

本题解析: (1)本题考查学生阅读信息和根据所学知识解决问题的能力。材料一“君子之德风,小人之德草,草上之风必偃”可以理解为上层的道德好比风,平民百姓的言行表现像草,风吹在草上,草一定顺着风的方向倒。由此可以得出孔子主张以德治民。材料二“有思想力的人是万物的尺度”和“如果知识包括了一切的善,那么我们认为美德即知识就将是对的”可以概括为有思想力的人是万物的尺度;美德即知识。学生应注意同一时代的不同地区人物之间的对比。通过比较可知二者都强调道德的重要性,都希望用道德来规范社会。

(2) 本题考查学生提取有效信息的能力和分析问题的能力。黄宗羲是明末清初著名的思想家,依据材料三“为天下之大害者,君而已矣”可知其反对君主专制;孟德斯鸠是法国著名的启蒙思想家,根据材料四“各种权力既调节配合,又相互约束,即权力要分开掌握和使用”可知为分权,“要防止滥用权力,就必须用权力来约束权力”可知为权力制衡。并结合所学知识分析孟德斯鸠与黄宗羲思想产生的相似背景。一定时期的思想文化是这一时期政治经济的的客观反映,因此可从政治和经济两大方面分析。结合所学可知,他们所处的时代商品经济发展,资本主义因素产生和发展;政治上君主专制强化,封建制度渐趋衰落。

(3)本题考查学生的比较事物的能力,实际上是比较中西启蒙思想的不同之处。明末清初,资本主义萌芽缓慢发展,因此早期民主启蒙思想的物质基础薄弱,再加上封建专制的强化,因此没有形成成熟的理论,没有上升到制度批判的高度,没有提出对未来社会的构想;而17、18世纪欧洲资本主义进一步发展,资产阶级力量壮大,前面文艺复兴和宗教改革为启蒙运动作了思想基础,因而对封建主义的批判更加猛烈,并提出资产阶级政治蓝图的设想。

考点:中国传统文化主流思想的演变·百家争鸣·孔子和早期儒学;中国传统文化主流思想的演变·明末清初的思想活跃局面·黄宗羲“天下为主君为客”; 西方人文精神的起源与发展·蒙昧中的觉醒·苏格拉底的智慧;西方人文精神的起源与发展·理性与自由的启蒙·孟德斯鸠三权分立说

本题难度:一般