时间:2019-06-29 10:27:23

1、判断题 新中国成立以来,前后颁行过四部宪法,其中有一部宪法里明确承认“个体劳动所有制”和“资本家所有制”为“中华人民共和国的生产资料所有制”。该宪法是

A.“54宪法”

B.“75宪法”

C.“78宪法”

D.“82宪法”

参考答案:A

本题解析:材料中的“资本家所有制”为“中华人民共和国的生产资料所有制”,体现了当时的中国生产资料所有制的变革,变私有制为社会主义公有制;依据所学知识,这反映的事件为三大改造,体现在宪法里应是54宪法。故选A。

本题难度:简单

2、判断题 几千年来的中国,有人崇拜孔子,有人批判孔子,但是谁也绕不开孔子,孔子成了中国传统文化的象征。阅读材料回答。(15分)

材料一?子之武城(鲁国小邑,当时孔子的学生言偃任武城宰),闻弦歌之声,夫子莞尔而笑曰:“割鸡焉用牛刀?”(意谓治理这样一个小地方,用得着这样大张旗鼓地用礼乐进行教育吗)子游(言偃字子游)对曰:“昔者,偃也闻诸夫子曰:‘君子学道则爱人;小人学道则易使也。’”子曰:“二三子(同学们)!偃之言是也;前言戏之耳!

——《论语》

材料二?朕看古来帝王以仁义为治者,国祚延长,任法御人者,虽救弊于一时,败亡亦促。既见前王成事,足是元龟(意指借鉴)。今欲专以仁义诚信为治。望革近代之浇薄也……朕今所好者,惟有尧舜之道,周孔之教。以为如鸟有翼,如鱼依水。失之必死,不可誓无耳。

——唐太宗

材料三?两千多年前的孔子、孟子便主张民权。孔子说:‘大道之行也,天下为公’。便是主张民权的大同世界。又‘言必称尧舜’,就是因为尧舜不是家天下。尧舜的政治,名义上虽然是用君权,实际上是行民权,所以孔子总是宗仰他们……由此可见,中国人对于民权的见解,二千多年以前已经早想到了。”

——孙中山

(1)材料一中言偃任地方官实践了孔子的哪些政治主张?(2分)从这则故事可以看出孔子作为教育家的哪些风格?(2分)

(2)唐太宗自称好“周孔之教”,结合材料说明他弃法崇儒的原因(2分),并结合所学知识说说,唐太宗是怎样从经济政策和法律制度方面实践“以仁义为治”?(4分)

(3)从材料三中归纳,孙中山认为孔子主张“民权”的依据是什么?(1分)中国古代的民权与近代民权的区别?(4分)

参考答案:

(1)政治主张:重视礼乐教化,推行仁爱。(2分)

教学风格:重视师生对话,鼓励学生发表不同意见;语言幽默,教学气氛轻松;勇于自我批评(或循循善诱),教学相长。(2分

(2)原因:唐太宗总结历史的经验,认为用法家学说的朝代往往不长久,而以儒家仁义治国则能长治久安。(2分)

经济政策方面:休养生息,实行均田制,轻徭薄赋,减轻农民负担;(2分)

法律制度方面:慎用刑法,制定的《唐律》,体现了仁义为本,刑罚为末的原则。(2分)

(3)依据:孔子主张天下为公。(1分)

本质区别:古代民主统治者是人民的主人,站在封建统治者角度上,而近代民主强调人民是国家的主人。(4分)

本题解析:(1)第1问从注释“意谓治理这样一个小地方,用得着这样大张旗鼓地用礼乐进行教育吗”可知是重视礼乐教化,从材料“君子学道则爱人”可知是推行仁爱;第2问的教学风格可从语气、内容等方面并结合孔子的教学思想得出结论。

(2)第1问的原因从材料中“古来帝王以仁义为治者……败亡亦促”可知太宗认为法家学说的朝代往往不长久,而“今欲专以仁义诚信为治”可知太宗认为儒家仁义治国则能长治久安;第2问的措施需要结合《选修四:中外历史人物评说》“唐太宗”的内容来回答。

(3)第1问的依据从材料中“大道之行也,天下为公”可见孔子主张天下为公;第2问的本质区别在于社会形态、政治制度、经济水平、思想文化等方面概述,注意要从“古代”“近代”的分界线谈区别。

本题难度:一般

3、判断题 新中国成立初期,人民政府采取了合理调整工商业的政策,其直接目的是

A.掌握国家的经济命脉

B.发展国营企业

C.恢复和发展私营工商业

D.促使国家财政根本好转

参考答案:D

本题解析:新中国成立之初,首要任务就是要恢复国民经济,所以当时采取的经济措施直接目的应该选C。

本题难度:简单

4、判断题 社会主义建设的探索

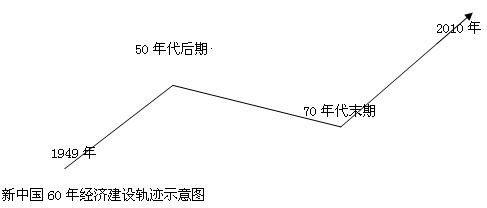

宏观地观察历史,分析历史和解释历史是考察历史思维品质的重要方法。某校历史研究会的小赵同学,根据新中国建立至今经济建设的历程,画出了下图。

请回答:(5分)

1)根据上图,说明我国的经济建设在建国后的60年中间,曾在某一时期出现过明显的曲折。请你用一、二句概括精练的语句,指明造成这一种曲折的最主要原因。并举两个史实,具体说明。(3 分)

2)这一曲折经历,给了中国人民哪些有益的启示?(2分)

参考答案:1)主要原因:以“阶级斗争”为纲。

史实: 以“三面红旗”(“总路线”、“大跃进”、“人民公社”)指导当时的经济工作,片面追求高速度。发动文革,造成十年动乱。 (答其他史实:例如反右扩大化、反右倾斗争也可) (3 分)?

2)启示:一个国家要强大,必须以经济建设为中心;实行改革开放,健全党内民主制是推动经济前进的强大动力;要坚持实事求是的思想路线。(2分)

本题解析:略

本题难度:一般

5、判断题 陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》中提到:“中国近代产业工人的人数,辛亥革命前不过50—60万人,1919年五四运动前夕即达到了200万人。”透过产业工人人数的变化,可以窥见

A.清末洋务运动的足迹

B.20世纪初期工人的觉醒

C.一战时期世界局势的动荡

D.民国初年实业推进的步伐

参考答案:D

本题解析:民国初年工人阶级人数的增长,根本原因在于资本主义经济的发展,由此也可以看出民国政府推进实业所取得的成效。A时间不对;BC非工人阶级人数增多的原因。故选D

点评: 民国初期民族资本主义的发展,工人阶级力量的增强,为以后工人阶级登上历史舞台奠定了物质基础。与此相联系的五四运动和共产党的成立也需要掌握。

本题难度:一般