时间:2019-06-26 09:42:52

1、判断题 阅读材料,回答下列问题。

材料一

“须是认得个仁,又将身体验之,方真个知得这担子重,真个是难。世间有两种:有一种全不知者,固全无摸索处;又有一种知得仁之道如此大,而不肯以身任之者。今自家全不曾担者,如何知得他重与不重。所以学不贵徒说,须要实去验而行之,方知。”

----朱熹《朱子语类卷三十五》

材料二

革命之建设所以无成,而破坏之后国事更因之以日非也。夫去一满洲之专制,转生出无数强盗之专制,其为毒之烈,较前尤甚。于是而民愈不聊生矣!……与革命初衷大相违背者,……然而吾党之士,于革命宗旨、革命方略亦难免有信仰不笃、奉行不力之咎也,而其所以然者,非尽关乎功成利达而移心,实多思想错误而懈志。

此思想之错误为何?即“知之非艰,行之惟艰”之说也。此说始于傅说对武丁之言,由是数千来深于中国之人心,已成牢不可破矣。故予之建设计划,一一皆为此说所打消也。

……国民!国民!究成何心?不能乎?不行乎?不知乎?吾知其非不能也,不行也;亦非不行也,不知也。倘能知之,则建设事业亦不过如反掌折枝耳。

----孙中山《建国方略》自序(民国七年十二月)

材料三

如果有了正确的理论,只是把它空谈一阵,束之高阁,并不实行,那么,这种理论再好也是没有意义的。认识从实践始,经过实践得到了理论的认识,还须再回到实践去。认识的能动作用,不但表现于从感性的认识到理性的认识之能动的飞跃,更重要的还须表现于从理性的认识到革命的实践这一个飞跃。……人类认识的历史告诉我们,许多理论的真理性是不完全的,经过实践的检验而纠正了它们的不完全性。许多理论是错误的,经过实践的检验而纠正其错误。所谓实践是真理的标准,所谓“生活、实践底观点,应该是认识论底首先的和基本的观点”,理由就在这个地方。

----毛泽东《实践论》(1937年7月)

⑴据材料分别概括朱熹、孙中山、毛泽东关于知行关系的主要观点。(6分)

⑵据材料二,归纳孙中山知行学说提出的原因。此后,孙中山在“知”的方面有了怎样的发展?(8分)

⑶据材料三并结合所学知识,分析毛泽东知行学说提出的背景。此后八年间,毛泽东是如何“行”的?(10分)

⑷综合上述材料并结合所学知识,指出孙中山、毛泽东与朱熹提出的知行学说在出发点上的差异。(4分)

参考答案:

(1)朱熹:知先行后,行重于知。(2分)孙中山:知难行易。(2分)毛泽东:知源于行,服务于行,并受行的检验。(2分)

⑵原因:辛亥革命后北洋军阀的专制黑暗统治,建设计划受挫;(2分)许多革命党人意志动摇,缺乏坚定信念;(2分)几千来知易行难思想的毒害。(2分)适应时代潮流,将旧三民主义发展为新三民主义,实现质的飞跃和进步。(2分)

(3)背景:党的右倾机会主义尤其是左倾教条主义错误使中国革命屡遭挫折的教训;(2分)毛泽东把马列主义的普遍真理中国革命具体实践相结合,找到一条农村包围城市、武装夺取政权的正确道路的实践经验。(2分)抗日战争开始,抗日民族统一战线建立,中国革命面临着新的形势,需要正确指导。(2分)行动:巩固、扩大抗日民族统一战线,建立敌后抗日根据地,开展广泛的游击战争,取得抗战的伟大胜利。开展延安整风运动,使全党从教条主义束缚中解放出来,进一步掌握了马列主义普遍真理与中国革命实践相结合的基本方向。赴重庆和国民党谈判,宣传了中共主张。(每点2分,共4分,答对其中两点得满分)

(4)朱熹:从理学的修养论角度出发(或儒家知识分子的个人道德修养角度出发)。(2分)孙中山、毛泽东:从革命救国的政治需要出发。(2分)

本题解析:第(1)问,根据材料一“须是认得个仁,又将身体验之”可知,要先知后行,“须要实去验而行之”可知行重于知;根据材料二“吾知其非不能也,不行也;亦非不行也,不知也。倘能知之,则建设事业亦不过如反掌折枝耳”,可知孙中山认为知难行易;根据材料三,“认识从实践始,经过实践得到了理论的认识,还须再回到实践去”,“ 许多理论的真理性是不完全的,经过实践的检验而纠正了它们的不完全性”可知,毛泽东认为,知源于行,服务于行,并受行的检验;第(2)问,由材料二“革命之建设所以无成,而破坏之后国事更因之以日非也。夫去一满洲之专制,转生出无数强盗之专制,其为毒之烈,较前尤甚。于是而民愈不聊生矣” “信仰不笃、奉行不力”“知之非艰,行之惟艰”之说也。此说始于傅说对武丁之言,由是数千来深于中国之人心,已成牢不可破矣”加以概括即可,其思想变化就是将旧三民主义发展为新三民主义。第(3)问,联系材料出处及发表的时间,由1937年这一时间可知其背景为,党的右倾机会主义尤其是左倾教条主义错误使中国革命屡遭挫折的教训;毛泽东把马列主义的普遍真理中国革命具体实践相结合,找到一条农村包围城市、武装夺取政权的正确道路的实践经验。抗日战争开始,抗日民族统一战线建立,中国革命面临着新的形势,需要正确指导;此后八年指的是抗日战争时期,此时党的主要工作有:巩固、扩大抗日民族统一战线,建立敌后抗日根据地,开展广泛的游击战争,取得抗战的伟大胜利。开展延安整风运动,重庆谈判等。第(4)问,结合史实可知,朱熹从个人修养论角度出发;孙中山、毛泽东是从救亡图存,建立民主政治的需要出发

点评:阅读材料要做到以下几点:(1)先读设问,后读材料。不少人认为要先读材料,后看题目设问。事实上这样做有很大的局限性,先读材料比较陌生,如遇到难懂的古文和外来材料甚至障碍更大,易于产生惧怕心理,影响答题;且在不了解答题要求和方向的情况下阅读材料,针对性不强、效率不高,茫茫然需多读几遍方可。所以,先读题目设问,审准题问。给材料内容定位,明确答题方向、目标,带着问题阅读材料更显思路清晰明确。读设问要注意几点:①题目的组成:提示语(答题的方式)、主干语(答题和对象,如题目中有特定的代词,则一定要弄清其含义)、限定语(答题的限制条件,如时间、空间、领域、角度等)答题项(答题的内容)、②几小题主间的联系等。(2)看两头,找信息。材料的首尾两头,一般是命题者对材料的出处和内容作简要介绍的地方,内容一般包括材料的背景、时间、国别和作者,甚至材料的中心等一个或多个信息。这些说明性文字,往往给解题者某种暗示和引导,有可能埋伏着解题所需的信息,有一定的启发作用,不可漏读。(3)读懂、读透材料。对材料所涉及的历史事件及相关时间、地点、历史人物、观点等基本要素有个初步了解。找出关键字词句,最大限度的获取材料中的有效信息,关键词语是信息的集中表现,是材料中的重点,是答题时运用的重点。 注意表格栏目,材料的关键或提问与解答的对立统一点在栏目名称。语文肢解,材料分层,方法:划句子成份,看标点符号(阅读材料时,还应注意从省略号两边获取有效信息。省略号删去的是与答题无关的内容,省略号两边保留的内容必定是重要的,肯定隐含着重要信息)。

本题难度:困难

2、判断题 阅读下列材料:(18分)

材料一?我国近代前期民族企业发展状况表

| 时间 | 创建企业(家) | 投资总额(万元) | ||

| 厂数 | 年均增长率 | 数额 | 年均增长 | |

| 1872~1894年 | 53 | 2% | 470.4 | 21.4 |

| 1895~1900年 | 104 | 17% | 2300 | 383.3 |

| 1901~1911年 | 326 | 30% | 8620 | 783.7 |

| 1912~1919年 | 470 | 60% | 9500 | 1187.5 |

| 年代 | 纱锭数(枚) | 占全国纱锭数百分比(华商+外商=100%) |

| 1922年 | 1,506,634 | 63.1 |

| 1924年 | 1,750,498 | 59.7 |

| 1925年 | 1,866,232 | 55.9 |

参考答案:

(1)①投资厂、资本投资额均持续增长。②1895年前各项增长值较低。

③1912~1919年各项数据达到最高。(3分)

(2)1894年前:帝国主义的侵略和挤压;外商企业的竞争;政府对民族工业的压制;民族工业自身力量薄弱。(任答两点,2分)一战期间:辛亥革命的推动、帝国主义暂时放松侵略、群众性斗争的影响、“实业救国”思潮的推动。(4分)

(3)主要集中在轻工业领域,重工业相对落后;主要分布在沿海地区等发达地区,分布不平衡;发展时间很短。(2分)

(4)辛亥革命促进了中国民族工业的迅速发展;一战期间,英法等欧洲国家卷入战争,国民经济军事化,对面粉的需求增加。(2分)

(5)一战后,帝国主义国家对中国重新加紧经济侵略;日本在华经济势力迅速增强,成为侵略中国的主要国家;中国民族工业每况愈下。(3分)

国家的独立是民族经济发展的重要前提。(2分)

本题解析:(1)从材料一的表格可以看出近代中国的民族工业无论在工厂数量还是在资本数额上都有了很大的增长,但是在不同的时期也有明显的不同。甲午战争前,民族工业发展较慢,甲午战后得到了初步发展,在一战期间发展较快,达到高峰。(2)甲午战争前,民族工业发展较慢的原因主要是由于受到封建主义和外国资本主义的双重压迫,中国的民族工业刚刚出现,力量薄弱。甲午战争后,清政府放宽了民间设厂的限制,民族工业得到初步的发展。一战期间由于帝国主义暂时放松了对中国的经济侵略,民族工业发展迎来了短暂的春天。(3)从材料三的信息再结合所学知识可知,我国的民族工业一战期间快速发展时期主要是集中在投资较少的轻工业。从地区的分布上来看,主要是在沿海地区那些自然经济解体较早的地区。(4)一战期间中国的民族工业发展较快,特别是面粉业和纺织业。这主要是由于近代西方忙于战争,国民经济进入战时轨道,轻工业发展不足。(5)从材料五的数据分析可知,一战后中国的民族工业发展缓慢了下来,帝国主义卷土重来,重新加强了对中国的经济的侵略。从一战期间的经济的快速发展到战后中国的民族工业发展的衰落,可以充分的说明帝国主义是中国民族工业发展的严重的阻碍。

本题难度:一般

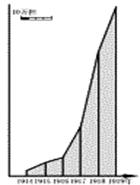

3、判断题 阅读20世纪30年代中国工业资料生产比例变化图,其所反映的实质问题是

A.近代中国消费资料工业稳步增长

B.民族工业得到较快发展,但工业布局不合理

C.近代中国工业畸形发展,没有形成独立完整的工业体系

D.官僚资本和外国资本的双重压榨,中国民族工业的发展举步维艰

参考答案:C

本题解析:本题主要考查学生阅读材料和提取信息能力和再认再现能力。根据所学可知生产资料工业主要为重工业,消费资料工业主要为轻工业。题中重工业比重下降,轻工业比重上升,这不符合第二次工业革命后工业化发展趋势。说明我国着重发展轻工业,重工业发展水平低,工业结构不合理,没有形成独立完整的工业体系。A项为现象不是本质可排除。题目中未涉及工业布局,B项排除。材料没有关于这一时段民族工业发展迟缓的数据比较,因此不能体现民族工业的发展举步维艰,故排除D项。

本题难度:简单

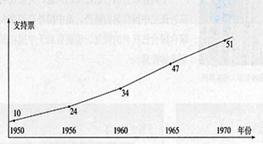

4、判断题 下图所示是历届联大讨论恢复中国在联合国合法权利时支持中国票数示意图,出现这种趋势的主要原因是(?)

A.苏联等社会主义国家的支持

B.第三世界的兴起及友好团结合作

C.中美、中日关系趋向缓和

D.中国国际威望的进一步提高

参考答案:D

本题解析:中美、中日建立外交缓和化是在20世纪70年代以后,排除C项。中苏50年代既已交恶,排除A。B项中的第三世界在中国恢复联合国的合法席位方面做出了巨大的贡献,但是依然是外因;中国恢复联合国的合法席位归根到底是自身的力量增强、国际威望的提高的结果。

点评:1971年,中国在联合国合法席位与合法权利得到恢复,说明中国进一步融入到国际社会,反映了美国等国孤立中国政策的破产。除此之外新中国在20世纪70年代取得取得的其它的外交的突破1972年中国同美国关系正常化,1979年建立了外交关系;1972年中日邦交正常化等也需要掌握。

本题难度:一般

5、判断题 右图反映的是雅典民主政治发展过程中曾经实行的“陶片放逐法”,

其中正确的是:①伯利克里时期开始推行?②由公民大会投票决定民

主威胁者命运 ③易导致权力滥用或误用 ④被流放者财产不受侵犯

A.①②④

B.①③④

C.②③④

D.①②④

参考答案:C

本题解析:“陶片放逐法”开始于克利斯提尼改革。

本题难度:简单