时间:2019-06-21 04:44:57

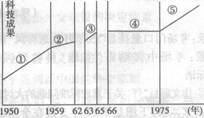

1、判断题 下面是新中国成立后五个时期的科技发 展情况(科技成果)曲线图,其中出现④阶段发展情况的主要原因是

A.“文革”的影响

B.中国外交打开新局面

C.“双百”方针的落实

D.苏联的技术援助

参考答案:B

本题解析:由图示可知,④对应的是“文革”时期,由于受“文革”的影响,我国在这一时期科技发展缓慢。

本题难度:简单

2、判断题 2003年,中国宣布加入《东南亚友好合作条约》,进一步拉近了与东盟的关系。这表明

A.中国正式加入了东南亚联盟

B.中国与周边国家的经贸关系更加密切

C.东南亚联盟希望中国加入以扩大国外市场

D.中国要建立中国—东盟自由贸易区

参考答案:B

本题解析:中国加入《东南亚友好合作条约》的主要目的是发展双边经贸关系,促进中国经济的发展。本题考查的角度是中国的加入表明了什么,所以C项不能选,A项是错误的,B、D两项中,D项的最终目的是B项,所以此题应该选B项。

本题难度:简单

3、判断题 某学校开展课外活动,主题是“中央集权与地方分权之争”。如果你选取了《宋太祖、汉武帝加强中央集权措施不同点》为突破口,下列选项中你最有可能选择的正确答案是

A.加强了中央政府的权力

B.直面中央对地方的威胁问题

C.设立管理地方财政的官员

D.加强了中央对地方官员的监督

参考答案:C

本题解析:针对王国问题,汉武帝颁布“推恩令”;又派刺史监察地方官。针对唐末五代以来藩镇割据的局面,宋太祖把兵权收归中央,充实中央禁军;由中央派文官担任地方长官,设通判负责监督;设转运使管理地方财政。A、B、D都是宋太祖、汉武帝加强中央集权的措施。故选C。

点评:中国古代政治制度演变的特点是:相权不断削落,皇权不断加强;地方权力不断削落,中央的权力不断加强。

本题难度:一般

4、判断题 据统计,1955年一年内到中国访问的使者,有来自亚、非、欧、澳、美五大洲的63个国家的417个代表团,共4760人,比1954年增加64%。这一年中国外交出现新局面的主要原因是(?)

A.“一边倒”政策的实施

B.“求同存异”方针的提出

C.中美关系正常化的实现

D.以联合国为中心的多边外交活动的开展

参考答案:B

本题解析:分析题干,这些国家来自各个大洲,并且社会性质不一定与中国相同,这种新局面出现的原因不应该是A,因为“一边倒”政策是指新中国旗帜鲜明地站在社会主义社会一边。中美关系正常化的实现是在1972年尼克松访华后,以联合国为中心的多边外交活动的开展是在1971年中国恢复联合国合法席位后,“求同存异”是指不同意识形态的国家应撇开分歧,团结合作,共同发展,这种政策导致题干局面的出现,答案为B。

点评:此题难度适中,主要考查学生对新中国成立后外交政策和成就的认识和理解,要求学生不仅熟练掌握新中国成立后外交政策,还要能灵活运用。

本题难度:简单

5、判断题 新中国建国初期的外交方针不包括(?)

A“另起炉灶”? B“打扫干净屋子再请客”

C 多边合作政策? D 一大片

参考答案:CD

本题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,新中国建国初期的外交方针主要包括“另起炉灶”, “打扫干净屋子再请客”和“一边倒”,所以C D两项不包括其中符合题意要求,答案选C D。

点评:新中国的外交方针的内容是高考中的常考点,主要涉及的独立自主和平外交方针的内容比较:

(1)“另起炉灶” 即不承认旧的屈辱外交关系,而在新的基础上另建新的平等外交关系。使我国改变了半殖民地的地位,在国际交往中独立自主。

(2) “打扫干净屋子再请客” 即先消除帝国主义在华残余势力和一切特权,再考虑与西方国家建交。巩固了新中国的独立与主权,奠定了与世界各国建立平等互利外交关系的基础。

(3) “一边倒” 即坚定不移地站在社会主义阵营一边。使中国在国际交往中不致孤立。

当然在具体考查中还会涉及到新中国成立初期所取得的重大外交成就。

本题难度:简单