时间:2019-05-31 06:54:11

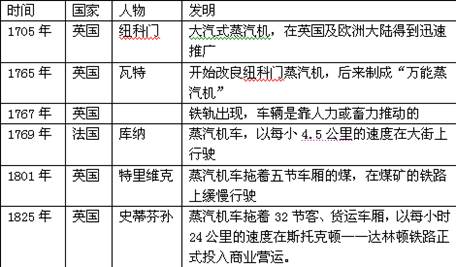

1、判断题 (32分)材料一?蒸汽机及机车的发明大事记

材料二? 1880年刘铭传奏请修铁路,刘锡鸿等众多官员纷纷反对,清政府遂搁置修路倡议。1881年,李鸿章请求在唐山至胥各庄建一条运煤铁路,在答应不用机车,改用骡马拖拽等条件下,清庭同意修建。1882年经过反复疏通才允许改用机车牵引。

早期中国铁路建设和技术发展迟缓,机车车辆和其他铁路设备多赖于进口,各种设备和器材十分杂乱,仅机车就有英、美、法、德、日、捷和比利时等国的190多种型号,机车车辆轨距达四五种之多,由此形成了世界各国机车车辆和装备器材齐聚中国的独特景观,中国铁路被讥讽为“万国铁路博览会”。

材料三?甲午战后中国铁路事业的格局为之一变。……至1911年,中国共建铁路8200公里,其中帝国主义直接投资的铁路占46%,中国向外国贷款建筑铁路占40%,自筹资金修建的铁路仅1200公里,占总里程的14%。

一些闭塞地区的经济因铁路而活跃,一些古老的城镇因铁路而面目一新。铁路在畅通经济、带动繁荣的同时,还意味着信息的流通、知识的传播,意味着建立“铁路交通日常急需的各种生产过程”,所有这一切,无意中都有助于打破中国传统社会“自给自足的惰性”,推动现代化进程。

据袁昶估计,庚子前后,仅顺天府穷民之中,“失车船踮脚之力,而受铁路之害者”即在万余人以上。

(1)根据材料一和所学知识,分析铁路运输出现的条件。当时欧洲报刊曾就谁是“火车之父”展开争论,你认为谁是“火车之父”?请说明理由。(12分)

(2)根据材料二,概括中国早期修建铁路的特点。结合所学知识,谈谈你对“万国铁路博览会”的看法。(12分)

(3)根据材料三,分析铁路建设对近代中国社会的影响。(8分)

参考答案:(1)条件:蒸汽机的发明和改进;铁轨道路的出现;蒸汽机车的发明和改进;工业革命使生产飞速发展,对运输需求的增长。(6分)

理由:①库纳:最早发明蒸汽机车,并成功行驶。②特里维克:他的发明使铁路与蒸汽机车真正结合,具备了火车的性质和功能。③史蒂芬孙:他的发明运量大、速度快、正式投入商业营运,是真正实用的火车。(6分)

(2)特点:受顽固派阻挠,起步艰难;引进外国技术、设备,并开始自制;技术发展缓慢、标准混乱。(6分)看法:一方面,广泛引进各国铁路先进技术,便于参照对比,吸收利用,有利于创新;另一方面,缺乏统一技术标准,不利于铁路的普及和发展。(6分)

(3)活跃了闭塞地区的经济,推动了商业城镇的发展;带动了与铁路相关行业的发展;冲击了传统的交通运输业及其从业人员的生活,加速了小农经济的瓦解;冲击旧观念,促进社会转型,推动中国的近代化进程;帝国主义控制了中国的铁路建筑权,便于对中国输出资本和掠夺财富(或控制中国经济命脉),加深了中国经济的半殖民地化。(8分,言之有理即可)

本题解析:略

本题难度:一般

2、判断题 “未经检讨与反省的生命是没有生存价值的生命。”这句话表明苏格拉底(?)

A.探讨人类社会,开创希腊哲学的新方向

B.关注自然界,强调生命的伟大意义

C.追求美德,改善人类的灵魂

D.主张不断认识自我,追求生命真谛

参考答案:D

本题解析:苏格拉底是西方著名的思想家,提出了许多思想主张。“认识你自己”是他在哲学上的重要思想;还主张:凡是为一个人的理智宣判为错误的东西就不应该去想,不应该去做,哪怕受到当权者或任何法庭强迫,也要不惜任何代价予以抵制。本题反映了他主张不断认识自我,追求生命的真谛。故选D项。A项是智者学派的观点;B项是自然哲学的观点;C项是苏格拉底的观点,但是与材料所涉内容不符。

点评:古希腊哲学侧重于对人的研究。在公元前7世纪是以研究自然为主,但是到了公元前5世纪开始把研究的重点转向了社会和人。其代表性的学派为智者学派。强调人的价值人的决定作用。后来苏格拉底等把希腊哲学发展到一个新的阶段。

本题难度:简单

3、判断题 20世纪电力取代蒸汽动力而成为工业发展最重要动力的原因是(?)

①发电机的完善和改进?②长距离输变电技术的成熟

③电力有自身的优势?④电灯的发明和广泛使用

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.②③④

参考答案:A

本题解析:电灯的发明和广泛使用是电力的应用,而不是原因,应该排除④。电力取代蒸汽动力是因为发电机和电动机的研制,长距离输变电技术的成熟和电力自身的优势。故答案为A。

本题难度:一般

4、判断题 一次会议后,一位美国记者说:“周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但他改变了会议的航向。”该会议是

A.1950年中苏会谈

B.1954年日内瓦会议

C.1955年万隆会议

D.1971年联合国大会

参考答案:C

本题解析:在亚洲、非洲民族解放运动高涨的形势下,1955年亚非29个国家的政府首脑在印尼的万隆举行国际会议,周恩来率中国代表团参加会议。会上讨论保卫和平、争取民族独立、发展民族经济等共同关心的问题。面对帝国主义破坏会议的阴谋,及与会国家间的矛盾和分歧,周恩来鲜明地提出"求同存异"的方针,“改变了会议的航向”,促进了会议取得圆满成功。

本题难度:简单

5、判断题 (10分)阅读下列材料:

材料一:

材料二:20世纪90年代以来,全球对外直接投资比80年代初增加了两倍。其中,80%集中在发展中国家,在这个方面跨国公司起着重要作用。…… 它们控制着国际投资的90%,世界生产的40%,出口总额的2/3和技术转让的1/3。现在它们越来越重视生产和销售,全世界生产和销售仅有20%是在国内进行。

——以上资料均摘自孙颖、黄光耀编的《世界当代史》

材料三:2005年12月,香港承办世贸部长会议,全球几千名反全球化人马随之纷纷杀到,用特区政府的话叫做“展现世界示威文化”,有人说反全球化运动已经“全球化”(见下图)。

?

请回答:

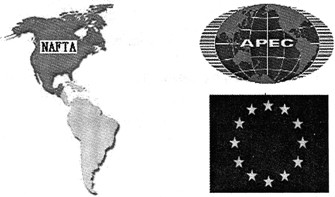

(1)材料一图中代表哪些经济组织,这些经济组织的成立说明什么?(4分)

(2)材料二反映了世界经济发展的哪种趋势?(2分)

(3)你如何看待“全球化”与“反全球化”运动。(4分)

参考答案:(1)北美自由贸易区、亚太经合组织、欧盟。(3分)

说明了区域集团化趋势的加强及地区内国家联系的加强。(1分)

(2)经济全球一体化趋势的加强。(2分)

(3)全球化是一把双刃剑,它既加速世界经济的发展,也加剧了全球竞争中的利益失衡。

发达国家凭借经济和技术优势,是最大受益者。广大发展中国家由于经济和技术等原因在全球化过程中处于劣势和不利地位。因此发展中国家在经济全球化过程中必须保持清醒的头脑,制定合理对策,在积极注重的参与中谋求发展。尽管全球化存在各种问题,但这一趋势无法改变,它是社会经济发展的必然结果,只要建立起公正合理的国际经济、政治新秩序,对经济全球化因势利导、趋利避害,就能达到世界各国的共同繁荣。(4分)

本题解析:(1)材料一图片分别是北美自由贸易区、亚太经合组织和欧盟的徽标,这些组织的出现说明了区域集团化趋势的加强及地区内国家联系的加强。(2)从材料二文字内容中可以明显看出经济全球一体化趋势的加强。(3)经济“全球化”与“反全球化”运动的出现都具有必然性,回答出其原因即可;同时还应该注意经济全球化是此后一个时期世界经济发展的必然趋势,对此只能善加引导。

点评:经济全球化和经济区域集团化是当今世界经济发展的两个主要趋势,对于二者的考查主要从以下几个角度进行:①二者的具体表现;②两者对世界经济发展的影响;③两者之间的关系,尤其是此项内容的考查难度角度不易理解,应该特别予以关注;④发达国家和发展中国家在此趋势中的地位和应对策略。

本题难度:一般