时间:2019-05-31 06:47:02

1、判断题 (15分)【中外历史人物评说】阅读下列材料,回答问题。

材料一:毛泽东之所以肯定曹操,恐怕也缘于二人在诸多方面有着逼真的“形似”乃至“神似”之处。举其大端,譬如叱咤风云、临危不惊的军事才干,气壮山河、舍我其谁的政治抱负,直抒情怀、气魄雄伟的诗词文赋等等……即使在个性、气质上,二人也有着某种相似之处。

——宋培宪《毛泽东与(为曹操翻案)》

材料二:“涂巷中小儿薄劣,其家所厌苦,辄与钱令聚坐听说古话。至说三国事,闻刘玄德败,辄蹙眉,有出涕者,闻曹操败,即喜唱快。”

——北宋·苏轼《志林》

材料三:《三国演义》善于通过战争的描写来展现人物的性格。赤壁之战中的人物很多。重点只有几个。在决策阶段,作者着力写诸葛亮和周瑜,在决战阶段,则突出了曹操。……小说中的曹操经过各个时代的艺术加工,已成为统治阶级权臣的形象,是极端利己主义者的典型,成为古今奸雄中的第一奇人,他的突出特点是奸诈,小说同时写出了他的雄才大略。

——《从<赤壁之战>看曹操奸绝、关羽义绝、孔明智绝——浅析(三国演义)的战争描写》普通高中课程标准实验教科书(语文必修5)

(1)材料一是怎样评价曹操的?(3分)

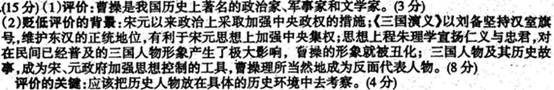

(2)结合宋元时代背景分析为何会出现材料二、三中对曹操的贬低评价?(8分)你认为评价历史人物的关键是什么?(4分)

参考答案:

本题解析:略

本题难度:一般

2、判断题 1920年,梁启超在《欧游心影录》中谈到“科学万能说”时,认为它“当然不能像从前一样的猖獗”。梁启超之所以这样说,是因为(?)

A.科学技术在中国的传播遇到阻碍

B.科学技术在欧洲的发展水平很高

C.科学技术的发展速度减缓

D.科学技术在世界大战中成为战争工具

参考答案:D

本题解析:1920年,梁启超对“科学万能说”的观点是“当然不能像从前一样的猖獗”,意指科学是一把双刃剑。结合所学知识,1914——1918年,科技被应用于战争,沦为战争的工具,给人类带来了灾难。故选D。其他三项均与材料观点不符。

本题难度:简单

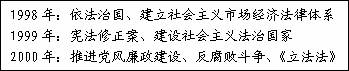

3、判断题 《文汇报:跨世纪的鲜亮印记》统计出下图所示一组热门词汇,由此可以看出世纪之交的中国(?)

A.外交取得突破性的发展

B.民主法制建设发展迅速

C.民主政治建设开始起步

D.国际地位得到显著提高

参考答案:B

本题解析:本题主要考查解读材料信息的能力。材料所示词汇中关键词是“法”,反映了民主法制建设的发展,B项正确。ACD项材料无法体现。

本题难度:简单

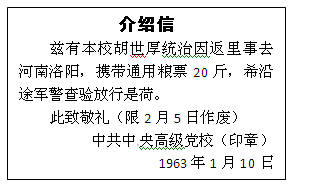

4、判断题 该图介绍内容所反映的实质是?

A.国内粮食供应比较紧张

B.中国实行计划经济体制

C.国家实行粮食凭票供应

D.国家工作人遵纪守法

参考答案:B

本题解析:本题考查学生阅读材料,获取信息的能力。从“通用粮票”“1963年”等信息可知当时中国实行社会主义计划经济体制。

本题难度:一般

5、判断题 分民生问题,即有关国民的生计与生活问题。中国自古以来就将“民生”与“国计”相提并论,民生问题一直与国家发展存在着不可分割的关系。阅读下列材料,回答问题。

材料一 民之为道也,有恒产者有恒心,无恒产者无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为己……王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易,壮者以眼日孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上……王往而征之,夫谁与王敌?故曰:“仁者无敌。”

——《孟子》

材料二 “建设之首要在民生”。故对于全国人民之食、衣、住、行四大需要,政府当与人民协力,共谋农业之发展,以足民食;其谋织造之发展,以裕民衣;建筑大计划之各式屋舍,以乐民居;修治道路、运河,以利民行……土地之岁收,地价之增益,公地之生产,山林川泽之息,矿产水力之利,皆为地方政府之所有,而用以经营地方人民之事业,及育幼、养老、济贫、救灾、医病与夫种种公共之需。

——摘自1924年孙中山的《建国纲领》

材料三 社会建设与人民幸福安康息息相关,必须在经济发展的基础上,更加注重社会建设,首力保障和改善民生,推进社会体制改革,扩大公共服务,完善社会管理,促进社会公平正义,努力使全体人民学者所救、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居,推动建设和谐社会。

——《胡锦涛在党的十七大上的报告》

小题1:根据材料一并思考回答,孟子认为统治者应当怎样实施“仁政”?(2分)

小题2:根据材料二,指出孙中山对民生问题的看法和解决民生问题的办法。(5分)

小题3:结合材料二、三,比较孙中山与胡锦涛在民生问题上有何相同的看法。(3分)

小题4:你如何看待民生问题?(2分)

参考答案:(1)必须让人民“有恒产”,即分配土地给人民;实行轻徭薄赋,省减刑罚。(2分)

(2)看法:将民生问题摆在国家建设的首位(认为政府应当高度关注民生问题)。(1分)

办法:政府要与民众一起大力发展经济以解决民众的食、衣、住、行等四大问题;政府要通过调节土地等社会财富来解决民生问题。(4分)

(3)都高度重视解决民生问题;都主张在大力发展经济的基础上,加强社会建设来改善民生;都主张提高民众的社会福利待遇。(3分)

(4)民生问题的解决程度往往会影响到社会的稳定、经济的发展甚至国家的存亡,因此,任何政府都应当想方设法采取措施以保证国民的生计和生活。(2分)

本题解析:(1)根据题干信息“有恒产者有恒心,无恒产者无恒心”“王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易”可以得出必须让人民“有恒产”,即分配土地给人民;实行轻徭薄赋,省减刑罚。

(2)抓关键词,“建设之首要在民生”可知看法:将民生问题摆在国家建设的首位;“对于全国人民之食、衣、住、行四大需要,政府当与人民协力” 可知主张政府要与民众一起大力发展经济以解决民众的食、衣、住、行等四大问题,“土地之岁收,地价之增益,公地之生产,山林川泽之息,矿产水力之利,皆为地方政府之所有,而用以经营地方人民之事业,及育幼、养老、济贫、救灾、医病与夫种种公共之需。”可知是主张政府要通过调节土地等社会财富来解决民生问题。

(3)根据材料三信息“必须在经济发展的基础上,更加注重社会建设,首力保障和改善民生”“劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”可见与孙中山都高度重视解决民生问题;都主张在大力发展经济的基础上,加强社会建设来改善民生;都主张提高民众的社会福利待遇。

(4)本文属于开放式问题,言之成理即可,但要注意紧扣“民生问题”来回答,切忌答案离题,语言假大空。

点评:历史材料题总结答案时要进一步审清、审准设问,文字表达注意条理清晰、言简意赅,切忌答非所问,杂乱无章,辞不达意。材料处理和知识迁移的最终目标是运用材料和已学内容对有关问题进行说明、论证,即分析问题最后解决问题。我们要首先对所设问题进一步审清、审准。然后,结合从材料中提取的有效信息和所学的历史知识对题目所设问题进行解答。要求问什么就回答什么,切忌答非所问。文字表达上,也要注意语言精练、表达准确,体现答案的逻辑性和要点化。

本题难度:一般