时间:2019-05-28 21:07:27

1、判断题 “不折腾”成为当今时代的流行语。下列史实中,属于“折腾”的是?(?)

A.红军的战略转移

B.三大改造

C.成立革命委员会

D.一国两 制

制

参考答案:C

本题解析:略

本题难度:简单

2、判断题 古代有一个书生带着《四书章句集注》上京城赶考,这种情景最早出现在

A.隋朝

B.北宋

C.元朝

D.明朝

参考答案:C

本题解析:根据所学,《四书章句集注》是朱熹的作品,所以出现这种情景最早是在宋朝时期,正确的是B项。

本题难度:简单

3、判断题 人类文明发展的终极目标:达到人与自然、人与社会之间的和谐。先秦诸家思想中能分别体现这两种和谐的是(?)

A.道家、法家

B.法家、墨家

C.儒家、法家

D.道家、儒家

参考答案:D

本题解析:道家讲求顺应自然,这便会达到人与自然的和谐;儒家“仁”的思想分别体现人与人、人与社会的和谐相处,所以应该是道家和儒家的思想符合题意,故选D项。

本题难度:一般

4、判断题 (15分)阅读材料,回答问题。

材料一 社会主义经济体制包括两个方面的内容:一是生产资料所有制的形式和结构;二是社会主义经济管理体制。

——何理《中华人民共和国史》

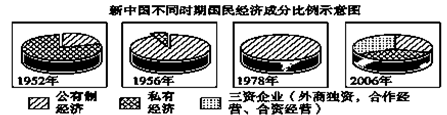

材料二

依据材料和所学知识,概括新中国成立后经济体制的两次深刻变化(7分),分别指出促成变化的主要原因。(8分)

参考答案:变化:第一次由私有经济占优势变为公有制经济占绝对优势,计划经济体制开始形成;(2分)第二次由单一公有制变为以公有制为主体、多种经济成分并存,由计划经济体制转向社会主义市场经济体制。(2分)

原因:三大改造的完成,苏联模式(或斯大林体制)的影响。(2分)十一届三中全会作出改革开放的决策,农村和城市经济体制的改革不断深入(或“十四大”召开。)(2分)

本题解析:本题考查对新中国成立后经济体制的两次深刻变化及促成变化的主要原因的理解。第一小问首先根据1952年—1956年的提示指的是通过社会主义改造建立社会主义公有制计划经济体制;其次是1978年指十一届三中全会以来改革开放后,由单一公有制变为以公有制为主体、多种经济成分并存,由计划经济体制转向社会主义市场经济体制。第二小问原因分别阐述:第一次:结合内因:三大改造的完成;外因:苏联模式(或斯大林体制)的影响;第二次的原因是党的工作重心的转移:十一届三中全会作出改革开放的决策,农村和城市经济体制的改革不断深入

本题难度:一般

5、判断题 (8分)近代社会的民主思想与实践

材料一?

各项参政员 候选人推出后……报告中国国民党中央执行委员会。国民参政会参政员资格审议会置委员九人,其人选由中国国民党中央执行委员会指定。

候选人推出后……报告中国国民党中央执行委员会。国民参政会参政员资格审议会置委员九人,其人选由中国国民党中央执行委员会指定。

国民参政会有听取政府施政报告暨向政府提出询问案之权。

——《国民参政会组 织条例》(1938年4月)

织条例》(1938年4月)

材料二?

毛泽东等人发表对国民参政会的意见称:“虽然在其产生的方法上,在其职权的规定上,国民参政会还不是尽如人意的全权的人民代表机关;但是,并不因此而失掉国民参政会在今天的作用与意义……共产党人除继续努力于促进普选的、全权的人民代表机关在将来能以建立外,将以最积极、最热忱、最诚挚的态度去参加国民参政会的工作。”

——摘编自《新华日报》1938年7月5日

(1)根据材料一、二,概括指出国共两党在国民参政会问题上的不同主张。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明国民参政会的历史作用。(4分)

参考答案:(1)国民党:代表由国民党最终确定;国民参政会为咨询机构;

共产党:要求建立民选的、全权的人民代表机关。(4分)

(2)建立了参政议政的机制;推动了抗日民族统一战线的发展;有利于大后方民主运动的发展。(4分)

本题解析:略

本题难度:一般