时间:2019-05-28 04:07:23

1、判断题 (14分)孔子开创的儒家思想是中国古代的正统思想,这一思想体系在中国历史上有着重要影响。阅读下列材料:

材料一?杨氏为我,是无君也;墨氏兼爱,是无父也。无父无君,是禽兽也。

——《孟子·滕文公》

齐宣王问曰:“汤放桀,武王伐纣,有诸?”孟子对曰:“于传有之。”曰:“臣

弒其君,可乎?”曰:“贼仁者,谓之贼;贼义者,谓之残。残贼之人,谓之一夫。闻诛一夫纣矣,未闻弒君也。”

——《孟子·梁惠王》?

材料二?唯天子受命于天,天下受命于天子……天为君而覆露之,地为臣而持载之。……地事天也,尤下之事上也。

——董仲舒《春秋繁露》

材料三?新哲学的创立者必须建立一套包含宇宙论、伦理学和知识论的体系,以宇宙论解释宇宙的诞生,以伦理学讨论整个人类问题以及确立人生行事的价值,以知识论确定实然和应然知识的基础。这个新哲学叫做理学。?

——张君励《新儒家思想史》

材料四?大一统的封建帝国需要这样一种宗教:用统一的神权来神化君权,用祖先崇拜来巩固宗法等级制度,用“天定”的禁欲主义的清规戒律来束缚民众,用教主崇拜来管制思想。……帝王选中儒家,经历上千年的时间,经历两次改造,儒家变为儒教,孔子抬高为被崇拜的偶像。

——任继愈《儒家与儒教》

请回答:

(1)根据材料一,结合所学,归纳孟子对于“忠君”的看法。(3分)

(2)与材料一相比,材料二中的思想有何变化?这种变化是为了适应何种政治需要?(2分)

(3)根据所学知识,列举材料三中所述理学在“宇宙论”、 “伦理学”和“知识论”上的理论分别是什么?(3分)

(4)根据材料四,列举史实说明从儒家到儒教的两次改造。试分析这种改造的历史影响。(6分)

参考答案:

(1)臣子有忠诚于君主的义务,君主有仁慈爱民的义务,人民有权反抗独夫民贼。(3分)

(2)神化君权,强化忠君思想;汉武帝加强中央集权君主专制的要求。(2分)

(3)宇宙论:理是宇宙的本原;伦理学:三纲五常;知识论:格物致知,知行合一。(3分)

(4)改造:西汉时,董仲舒以“天人感应”神化君权,以“三纲五常”来巩固等级制度;(2分)宋朝时,朱熹等理学家提出“存天理,灭人欲”,并将孔子神话为被崇拜的偶像。(2分)

影响:巩固了中央集权君主专制的国家,铸造了中华民族的民族性格,使孔孟思想成为中国的正统思想。(答出两点可得2分,其他答案言之成理也可)

本题解析:第(1)问,从材料一中“无父无君,是禽兽也”可见,孟子主张尊君,“闻诛一夫纣矣,未闻弒君也。”可见,孟子认为人民有权反抗独夫民贼;第(2)问,“天子受命于天,天下受命于天子”,“ 地事天也,尤下之事上”可见董仲舒神化君权,强化忠君思想;联系史实可知这种思想适应了汉武帝加强中央集权的需要;第(3)问,联系所学知识可知理学在“宇宙论”上认为万物皆源于理、 “伦理学”主张三纲五常和“知识论”上主张格物致知;第(4)问,联系所学知识可知,儒学分别经过董仲舒和理学家进行改造。西汉时,董仲舒以“天人感应”神化君权,以“三纲五常”来巩固等级制度;宋朝时,朱熹等理学家提出“存天理,灭人欲”,并将孔子神话为被崇拜的偶像。

点评:高考命题预测。1.从考查方式看,高考仍将会以选择题为主,但从近几年高考题型看,材料解析题、开放探究型题目的考查力度有可能加大。 2.从内容上看,儒家思想的一些合理成分,如教育理论的有教无类、学思结合、启发诱导、因材施教(素质教育和课程改革);伦理道德中的诚信(社会主义荣辱观);维护社会稳定方面的仁、德、民本思想(以德治国);维护国家统一的大一统思想(祖国统一等),易于和当今构建和谐社会、以德治国、以人为本等一些热点问题相结合,来考查学生对儒家思想现实意

本题难度:一般

2、判断题 古语云:“困敌之势,不以战。损刚益柔。” 对“损刚益柔”之说,有人将其归纳为以柔克刚、以弱胜强。这种观点符合

A.儒家思想

B.法家思想

C.墨家思想

D.道家思想

参考答案:D

本题解析:“以柔克刚、以弱胜强”具有辩证法的思想,意即彼此对立的事物是互相联系、互相依存的,所以看似不可能的事情也是可能会变为现实的,这是道家学派老子的思想,故选D。

本题难度:简单

3、判断题 某中学历史探究课上,学生从“穿衣”的角度表达他们对诸子百家思想的理解,甲生说:穿衣服应合乎大自然四季的变化,天气冷多穿一点,天气热少穿一点;乙生说:穿衣服要看人的身份地位,什么身份及何种地位,该穿什么样的衣服就穿什么样的衣服;丙生说:讲究衣服的穿着是一种浪费,穿得简单甚至破烂的衣服也未尝不好;丁生说:何必麻烦,由上面规定,大家都穿一样的制服不就好了吗?他们的描述所对应的思想是(?)

A.甲—儒,乙—墨,丙—法,丁—道

B.甲—道,乙—儒,丙—墨,丁—法

C.甲—儒,乙—法,丙—墨,丁—道

D.甲—道,乙—墨,丙—法,丁—儒

参考答案:B

本题解析:甲强调顺其自然是道家的观点,乙讲究身份地位和等级秩序属于儒家思想,丙主张节俭反对铺张属于墨家观点,丁主张严刑峻法实行统一制度是法家思想。故选B。

本题难度:简单

4、判断题 (37分)民生问题与社会保障是紧密联系的,阅读下列材料,回答问题。

材料一:乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧,乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。

——孟子

“天之生民,非为君也;天之立君,以为民也。”

——荀子

材料二:似乎欧美各国应该家给人足,乐享幸福……然而试看各国的现象……富者极少,贫者极多……所以倡民生主义,就是因贫富不均……闻得有人说,民生主义是……夺富人之田为己有;这是他未知其中道理,随口说去,不必管他……兄弟所最信的是定地价法……

——孙中山《三民主义与中国》

材料三:一般说来,现代欧洲各国的福利国家制度主要包括医疗、疾病、养老、事故、失业、住房、教育等方面。其失业保险规定:凡出于年老、残废、疾病、分娩、工伤、失业等原因而全部或部分丧失或暂时丧失劳动能力者,国家将提供一定的社会津贴(在高福利的瑞典,失业工人领取的失业津贴相当于原工资收入的90%,而且可以领取300天),除此以外,国家对因公死亡或者伤残的人给予补偿,对有各种困难的人和群体给予补助。同时国家还实行社会救济制度,以保障每个人的最低生活水平。

——摘自刘玉安《北欧福利国家剖析》

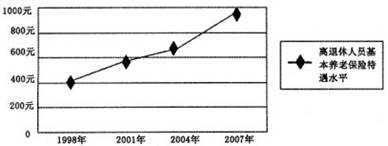

材料四:图为1998~2007年中国城镇企业职工离退休人员基本养老保险待遇水平

——《当代中国社会保障制度》

(1)据材料一,概括孟子、荀子思想主张的共同特征。(2分)结合所学知识分析上述特征产生的社会背景。(6分)

(2)根据材料二回答孙中山提出民生主义的原因?(3分)如何评价这一定地价之法?(6分)

(3)依据材料三概括现代欧洲福利国家制度的特点?(6分)结合所学知识分析欧洲福利国家制度实施的背景?(6分)

⑷材料四反映了什么信息?(4分)综合以上材料,你对社会保障问题有何认识。(4分)

参考答案:⑴共同特征:都意识到关注百姓对维护政治统治的重要性,都蕴含了民本思想。(2分)?

社会背景:政治上,分封制进一步遭到破坏,诸侯争霸,各国纷纷变法 。经济上,井田制瓦解,小农经济产生,封建制开始确立。思想上,出现了百家争鸣的局面(从政治经济文化三方面回答,言之成理者酌情记分)(6分)

⑵原因:看到了西方资本主义国家贫富不均的现象。(3分)?

评价:“平均地权”是资本主义的土地纲领,一定程度上体现了资产阶级利益与要求,也体现了孙中山对农民的同情;它是一个改良主义措施,一定程度上承认了封建地主对土地的权益,是一个不彻底的土地纲领。(6分)

⑶特点:社会保障覆盖面宽,具有普遍性;社会保障项目设置全;社会保障项目资助金额高。(6分)?

背景:①经济:新科技革命极大提高了生产力,社会物质财富剧增;跨国公司的全球性经营,获得巨额利润。②政治:战后工人运动的迅猛发展;资本主义生产导致的贫富分化加剧,国内阶级矛盾尖锐;资产阶级维护政权的需要。③思想:主张国家干预经济的凯恩斯主义的盛行;人权观念加强和民主政治思想的发展。(从政治经济文化三方面回答,言之成理者酌情记分)(6分)

⑷现象:我国养老保险待遇水平不断提高;社会保障制度不断完善。(4分)?认识:社会福利措施是一个国家文明与进步的重要标志;生产力的发展是实施社会福利措施的前提;实施社会福利措施有利于改善民生、稳定社会;调动全社会的福利意识,拓宽资金渠道,适度减轻政府财政负担;实行社会福利政策应与促进社会发展相结合。(4分,任答2点即可)

本题解析:略

本题难度:一般

5、判断题 下图是选自清代史学家章学诚在《文史通义·史德》中的相关内容,他强调了史学家研究历史应该

A.集中精力进行史学著述

B.注重尊重客观事实

C.注重吸取历史经验教训

D.注重历史现象的描述

参考答案:B

本题解析:本题属于史学观点和史学常识题,依据材料“盖欲为良史者,当慎辨于天人之际,尽其天而不益以人也”可以得出,其强调写史应该要尊重客观事实,所以选B

本题难度:简单