时间:2019-05-22 06:59:01

1、综合题 阅读下列材料,回答相关问题:(18分)

材料一 历史学家黄仁宇认为:中国在历史上产生过九个统一全国的大朝代,我们可称秦汉为“第一帝国”,隋唐宋为“第二帝国”,明清则为“第三帝国”。第一帝国的政体还带贵族性格,世族力量强大。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治,而且将经济重心由华北的旱田地带逐渐转移到华南的水田地带。

(1)根据材料一及所学知识,概括指出“第二帝国”在政治结构、经济格局和选官制度方面与“第一帝国”相比,发生的主要变化。(3分)

材料二 寓封建(注:即分封)之意于郡县之中,而天下治矣。……封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。……今之君人者,尽四海之内为我郡县犹不足也,人人而疑之,事事而制之。……有司之官……无肯为其民兴一日之利者,民乌得而不穷,国乌得而不羁?

——顾炎武《顾亭林诗文集》

(2)结合所学知识,说明材料二中“其专在下”和“其专在上”各指什么。(2分)材料中顾炎武提出了怎样的思想主张?(1分并予以简要评价。(2分)

材料三 子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

——《论语·里仁》

“存天理,灭人欲”。

——《朱子语类》卷十三

“愿募民自给费,因官器作煮盐,官与牢盆。……敢私铸铁器煮盐者,钛左趾,没入其器物。郡不出铁者,置小铁官,便属在所县。”

——桑弘羊《盐铁论》

元世祖于1292年下令“禁两浙、广东,福建商贾航海者”;明朝嘉靖(1522~1566)则规定:“查海船但双桅者,即捕之,所载即非番物,俱发戍边卫。”

(3)依据材料三,分析阻碍中国古代商业发展的因素。(3分)

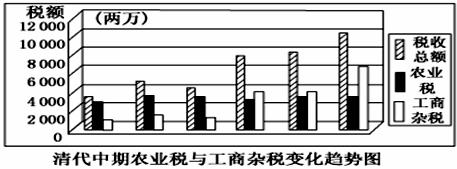

材料四

(4)从材料四的图中可以得到哪些信息?据材料二和所学知识概括当时经济发展的主要特征。(4分)

材料五 20世纪特别是第二次世界大战之后,欧洲中心主义被彻底击溃,西欧、北美总想从中国文化中找到灵感,找到救世良方。在西方人看来,中国的儒家文化是中国人的精神支柱,是传统的基础。认为儒家文化是一种可以与现代经济方式相结合、并给与经济发展以内在动力的精神文化形态,儒家文化不仅是历史现象,也是思考方式和生命存在形态。西方各国特别是美国政府和财团,投入大量资金用于对东方文化的研究。东方文化带给西方的不再是彼岸世界的传奇故事,而是使西方人的观念和生活方式发生某些根本变化的运动。 ——张国光《在历史的地平线上》

(5)根据材料五,说明现代欧美国家借鉴儒家文化的理由。(3分)

参考答案:(1)①政治结构:三公九卿制向三省六部制转变;②经济格局:经济重心由北方转移到南方;

③选官制度:由察举制向科举制转变。(3分)

(2) “其专在下”指地方权势过大;“其专在上”指君主专制。(2分)思想主张:提出“寓封建之意于郡县之中”的分权思想。(1分)

评价:①批判君主专制,揭露官僚腐败,具有进步性;②但还不具有近代的“民权”意识。(2分)

(3)①儒家思想“重义轻利”的观念,求利成了“小人”与卑鄙的标记;②封建政府推行盐铁专卖制度,与民争利;③实行海禁、闭关锁国政策等(若答重农抑商政策可酌情给分)。(3分)

(4)信息:①国家税收呈上升趋势;②农业税相对稳定,工商杂税逐步增长并超过农业税。(2分)特征:①当时小农经济占主体;②商品经济活跃,资本主义萌芽缓慢发展。(2分)

(5)理由:①儒家文化是一种可以与现代经济方式相结合、并给经济发展以内在动力的精神文化形态;②儒家文化不仅是历史现象,也是思考方式和生命存在形态;③变革西方人的观念和生活方式的需要等。(3分)

本题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。

(1)首先一定要明确“第二帝国”指的是中国古代史上的隋唐宋时期,而隋唐宋时期政治结构的变化主要是指从秦朝开始的三公九卿制向唐朝开始的三省六部制转变。而隋唐宋时期经济格局的变化主要是指中国古代的经济重心因为北方的战乱、劳动力、人口的南迁、从而由北方转移到南方。而隋唐宋时期选官制度方面的变化主要是指由汉代时期的察举制向隋唐时期科举制转变。

(2)本题中主要考查分封制度和郡县制度,两种制度的得与失,优点和缺点。“其专在下”指分封制度所造成的地方权势过大;“其专在上”指郡县制度所造成的封建君主专制制度。 顾炎武的寓封建(注:即分封)之意于郡县之中,而天下治矣,是指把分封制和郡县制有机的结合起来,同时发挥两个制度的优点,所以,材料中顾炎武提出了的思想主张是指“寓封建之意于郡县之中”的分权思想。不过在评价时一定要注意一方面要看到顾炎武的批判君主专制,揭露官僚腐败,具有进步性,但顾炎武当然还不具有近代的“民权”意识。

(3)常见的阻碍中国古代商业发展的因素主要包括传统的儒家思想、封建政府的独特的专卖制度、以及国家的对外政策。传统的儒家思想是指儒家思想“重义轻利”的观念,所以求利也就成了“小人”与卑鄙的标记,搞的世人不敢越雷池半步。封建政府的独特的专卖制度指的是汉武帝时期的盐铁官营、盐铁官卖制度,与民争利,民必然会失败。另外,实行海禁、闭关锁国政策等也会成为阻碍中国古代商业发展的因素。

(4)材料四图片所反映的是清朝中期农业税和工商杂税变化趋势图,从柱状图的变化就不难发现重要的信息是指“国家税收总量呈上升趋势、而农业税相对稳定、工商杂税逐步增长并且逐步超过了农业税”。而从税收的变迁所反映的本质问题则是当时经济发展的主要特征是小农经济尽管仍然是占据主体,但是商品经济活跃,资本主义萌芽正在缓慢的发展。

(5)现代欧美国家借鉴儒家文化的理由在材料中是很容易找到的,例如,在西方人看来,中国的儒家文化是中国人的精神支柱,认为儒家文化是一种可以与现代经济方式相结合、并给与经济发展以内在动力的精神文化形态。例如,儒家文化不仅是历史现象,也是思考方式和生命存在形态。再例如,变革西方人的观念和生活方式的需要等,东方文化带给西方的不再是彼岸世界的传奇故事,而是使西方人的观念和生活方式发生某些根本变化的运动。

考点:古代中国的政治制度?汉到元政治制度的演变?隋唐宋 “第二帝国”; 中国传统文化主流思想的演变?春秋战国时期的百家争鸣?欧美国家借鉴儒家文化

本题难度:一般

2、选择题 梁启超曾说,如果让孔子当国民政府的教育总长,他一定会像法国那样,把教育部改为教育美术部,把国立剧场和国立学校看得一样重,并且还会改良戏典,到处开音乐会,忙个不停。这说明儒家 ( )

A.主张用仁爱之心调节和协调社会关系

B.强调有教无类,注重发展私立教育

C.注重美育对道德修养的辅助作用

D.注意借鉴不同文明,进行教育改革

参考答案:C

本题解析:略

本题难度:一般

3、选择题 《弟子规》中的“奸巧语,秽污词,市井气,切戒之;见未真,勿轻言,知未的,勿轻传;事非宜,勿轻诺,苟轻诺,进退错。”。强调的是伦理道德中的( )

A.孝

B.节

C.悌

D.信

参考答案:D

本题解析:本题主要考查学生解读材料,获取有效信息,比较、分析,并作出准确判断的能力。根据题干关键信息“《弟子规》”、“见未真,勿轻言”、“事非宜,勿轻诺”等,本题实际上考查春秋战国时期儒家思想相关内容。进一步比较、分析,不难判断出,这体现的是封建伦理纲常“三纲五常”中,“信”的体现,故,本题正确答案选D。

考点:中国传统文化主流思想的演变·春秋战国时期的百家争鸣·儒家思想

本题难度:一般

4、选择题 有人说,苏格拉底和我国的孔子有若干相似的地方,甚至有人将他比做希腊的孔子,将他的学生柏拉图比做希腊的孟子。因为从若干的事实对照起来看,苏氏和孔子确有不少类似之处。孔子和苏格拉底思想的主要区别是( )。

A.推崇君主权威

B.肯定人的价值

C.强调知识的作用

D.重视道德的意义

参考答案:A

本题解析:本题考查学生阅读信息和根据所学知识解决问题的能力。联系所学知识进行分析可知, B项肯定人的价值、C项强调知识的作用,D项重视道德的意义是两人思想的共性;A项推崇君主权威这是孔子的思想而非苏格拉底的,苏格拉底的哲学贡献是“发现自我”,推崇理性,反对权威。故此题应选A项。

考点:西方人文精神的起源与发展·蒙昧中的觉醒·苏格拉底发现哲学意义上的“自我”

本题难度:一般

5、综合题 阅读下列材料,回答问题。

材料一 惟天子受命于天,天下受命于天子,一国则受命于君。

王者必受命而后王,王者必改正朔,易服色,制礼乐,一统于天下。

——董仲舒《春秋繁露》

材料二 主父偃说上曰:“古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合纵以逆京师。今以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。今诸侯子弟或十数,而适嗣代立,余虽骨肉,无尺寸地封,则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。”于是,上从其计。

——《史记·平津侯列传》

材料三 自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政。我朝罢相……分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。以后嗣君并不许立丞相,臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑。

——《明太祖实录》

材料四 所谓天子者,执天下之大权者也。其执大权奈何?以天下之权寄天下之人,而权乃归之于天子。自公卿大夫,至于百里之宰,一命之官,莫不分天子之权以各治其事,而天子之权乃益尊。……而万几之广,固非一人之所能操也。

——顾炎武《日知录》

请回答:

(1)材料一中董仲舒提出了什么观点?(2分)他对君权的论证体现出什么特点?(2分)结合所学知识说明这一论证对儒学地位的影响。(2分)

(2)据材料二、三概括君主专制中央集权制度运行过程中出现的矛盾。(4分)根据材料和所学知识,说明汉武帝和明太祖两位君主的相应解决措施。(4分)

(3)结合所学知识分析材料四中顾炎武思想的产生原因。(4分)

(4)有人说:顾炎武与董仲舒的政治思想具有继承和发展的关系。请依据材料四和材料一说明理由。(5分)

参考答案:(1)观点:君权神授。(2分)特点:君权与神权(天命)相结合。(2分)

影响:成为封建正统(统治)思想。(2分)

(2)矛盾:中央与地方(2分);皇权与相权(2分)。

措施:实行“推恩令”,削弱诸侯国势力(2分);废除丞相制度,六部直属皇帝(2分)。

(3)君主专制强化,社会矛盾尖锐(2分);商品经济发展,资本主义萌芽出现。(2分)

(4)继承:承认君主的权力。(2分)

发展:顾炎武反对君主专制,主张分权和“众治”。(3分)

本题解析:(1)本题考查董仲舒的新儒学,根据题干可得出“君权神授”,儒学自此符合封建统治的需要,成为正统思想。(2)本题考查中国古代政治制度的特点。材料一主父偃以提出“推恩令”,加强中央集权而闻名,判断出材料一谈论的主题是处理中央与地方的关系;根据材料二,明太祖谈论丞相制度,可分析出是处理君权与相权。“解决措施”可根据基础知识作答。(3)本题考查基础知识,结合顾炎武的时代背景:明末清初作答。(4)本题考查学生基础知识及提取信息的能力。题干中“而权乃归之于天子”可判断出顾炎武承认君主的权力,但作为明末清初反封建的思想家,顾炎武又反对君主专制,“以天下之权寄之天下之人”

考点:儒家思想的发展演变

点评:解答此题的关键在于准确把握儒家思想在每个时期的基本内涵。儒家思想在西汉时期确立统治地位,汉武帝时期罢黜百家独尊儒术,奠定了思想领域里的大一统,唐宋三教合一后发展成宋明理学,上升到思辨的阶段,明清成为了官方哲学并出现了批判思想,这是儒家思想的发展。此外,儒家思想在每一个阶段的影响也需要掌握。

本题难度:困难