时间:2019-05-22 06:30:22

1、综合题 (15分)近代中国思想文化的演化,面临着如何处理中国传统思想和近代西方思想文化之关系的抉择。阅读材料,回答问题。

材料一 “两千多年前的孔子、孟子便主张民权”;“三民主义首渊源于孟子……孟子实为我等民主主义之鼻祖”。

“组织联邦共和政体……将取欧美之民主以为模范,同时仍取数千年前旧有文化而融贯之”。

“中国历代的考试制度……合乎平民政治”;“从前设御史台谏的官,原来是一种很好的制度”;“采用外国的行政权、立法权、司法权,加入中国的考试权和监察权,连成一个很好的完璧”

——摘自《孙中山全集》

(1)孙中山曾自述其“所持主义,有因袭吾国固有之思想者,有规抚欧洲之学说事迹者,有吾所独见而创获者”。据材料一并结合所学知识,概括指出孙中山民权主义思想中分别属于“因袭”、“规抚”和“创获”的内容。(6分)

材料二 就对待思想文化的传统性和现代性的关系问题,在孙中山之前,19世纪下半叶有人认为二者可以并行不悖,形成了新学为用、旧学为体的解决模式;在孙中山之后,又有人突出并夸大现代性与传统性的差异和对立,出现以破旧立新的方式来解决二者关系的模式。前者偏于保守,而后者又偏于激进。

——据王钧林《孙中山的民权主义与儒家的民本主义》

(2)结合所学知识,分别概括指出材料二中的两种“模式”的主要主张。(4分)

材料三 宇宙的进化,全仗新旧二种思潮,互相挽进,互相推演,仿佛像两个轮子运着一辆车一样;又像一个鸟仗着两翼……我确信这两种思潮,都是人群进化所必要的,缺一不可,我确信这两种思潮,都应该知道,须和它反对的一方面并存同进,不可妄想灭尽反对的势力,以求独自横行的道理……我又确信这两种思潮,一面要有容人的雅量,一面更要有自信独守的坚操。

——李大钊《新旧思潮之激战》

(3)概括材料三的基本观点,并据此对材料一、二中处理思想文化传统性与现代性关系的几种方式做简要评论。(5分)

参考答案:(1)因袭:中国古代民本思想、科举制度和监察制度。(2分)

规抚:西方近代资产阶级政治学说(或三民主义)和民主共和体制。(2分)

创获:实行“五权分立”。(或:在三权分立的基础上,加上考试权和监察权)(2分)

(2)前者:主张中体西用,在实行封建专制和儒家伦常的前提下,引进西方先进科技;(1分)

后者:提倡科学与民主,反对专制与迷信;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学。(3分)

(3)观点:新旧思想应互相推演,并存共进。(2分)

评论:洋务思潮虽固守传统,但能突破“夷夏之辨”观念引进西方科技,为西学传播开创条件;新文化运动否定传统,肯定西学,对东西方文化认识存在绝对化倾向;三民主义的形成则是立足传统思想,借鉴西方政治学说与体制,并融贯创新。(3分)

本题解析:(1)本题考查学生解读分析史料并综合解决问题的能力。因袭:从材料一中的“孔子、孟子便主张民权” “中国历代的考试制度……合乎平民政治”;“从前设御史台谏的官,原来是一种很好的制度” 这些信息提取。规抚 (汲取): “组织联邦共和政体……将取欧美之民主以为模范”结合民权主义借鉴了美国三权分立的政体形式作答;创获:“采用外国的行政权、立法权、司法权,加入中国的考试权和监察权,连成一个很好的完璧”提炼、概括出五权分立。

(2)“新学为用、旧学为体”是洋务运动,“夸大现代性与传统性的差异和对立,出现以破旧立新的方式来解决二者关系”可知是新文化运动,根据所学知识分别回答洋务运动和新文化运动的主张即可:前者:主张中体西用,在实行封建专制和儒家伦常的前提下,引进西方先进科技;后者:提倡科学与民主,反对专制与迷信;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学。

(3)“宇宙的进化,全仗新旧二种思潮,互相挽进,互相推演”“ 我确信这两种思潮,都是人群进化所必要的,缺一不可”,归纳概括材料三的观点是新旧思想应互相推演,并存共进。评价可以概括洋务思潮、新文化运动、三民主义各自的特点即可。

考点:近代中国的民主革命·辛亥革命·三民主义;思想解放的潮流·新文化运动·新文化运动的特点;思想解放的潮流·洋务思潮·中体西用

本题难度:困难

2、综合题 (8分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 “天行有常,不为尧存,不为桀亡。”“从天而颂之,孰与制天命而用之!”

——《荀子》

材料二 国家将有失道之政,而天乃出灾害以谴告之;不知自省,又出怪异以警惧之;尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。

——董仲舒《天人三策》

材料三 盖天理者,此心之本然,循之则其心公而且正;人欲者,此心之疾

参考答案:

本题解析:

本题难度:一般

3、综合题 阅读下列材料,回答问题。(19分)

材料一 汉武帝元朔五年(公元前124年)在长安设太学。太学之中由博士任教授,初设五经博士专门讲授儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》……汉代太学注重考试,并建立了一定的制度。考试在太学有两种作用:一是选材(才)手段,一是督促,检查学生学习的管理手段……魏晋至明清或设太学,或设国子学(国子监),或同时设立,均为传授儒家经典的最高学府。

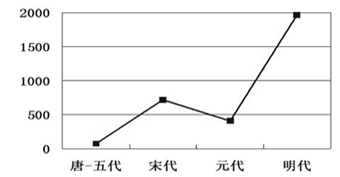

材料二 唐、五代至明代全国书院数量曲线图

材料三 宋代至清代我国书院性质状况表

| | 官办% | 民办% | 其他% | 不明% |

| 宋代 | 15.28 | 70.69 | 0 | 14.03 |

| 元代 | 17.23 | 61.15 | 0.33 | 21.29 |

| 明代 | 57.21 | 29.84 | 0.24 | 12.71 |

| 清代 | 56.67 | 24.11 | 0.56 | 18.66 |

参考答案:(1)特点:国家设立专门教育机构;以儒家经典为教学内容;注重考试,建立专门制度(3分) 。作用:有利于加强中央集权,适应了国家统一的形势;儒家思想成 为统治者推崇的思想,逐渐成为中国传统文化的主流。(2分)

(2) 宋代和明代。(4分)宋:程朱理学,商品经济空前发展,活字印刷的发明。

明:心学形成,资本主义萌芽。(4分,每个朝代任意一点言之成理即可)

(3)变化:从宋代到清代,官办书院比例总体上升,民办书院比例总体下降。到明清时期,官办书院在比例上超过了民办书院。(4分)

主要原因:明清时期君主专制强化;思想控制加强。(2分,任意一点言之成理即可)

本题解析:

试题解析:(1)根据材料可知汉武帝设立太学即专门的教育机构,设五经博士专门讲授儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》可知为儒家经典作为考试内容,并且制度化。由所学可知,汉武帝扶持新儒学是因为适应当时形势,当时汉朝亟待加强中央集权,以解决王国问题匈奴问题等等。同时,扶持了新儒学对后世有何影响。此题应该从当时和对后世的影响分别作答。

(2)从图一曲线的走势上能明显看出宋代和明代两时期书院数量显著增加;结合所学史实可直接归纳出宋代文化教育能够取得较大成就的原因,按经济、思想、科技条件进行不同角度的分类概括即可。例如宋代商品经济,程朱理学、活字印刷术。等等。

(3)从图2数据中能明显看出官办书院数量和比例在从宋代到清代发展中显著增加,而民办书院比例总体下降,官办书院在比例上超过了民办书院;结合所学史实可知出现这一现象的原因是为了强化专制主义皇权的需要,政府加强了对社会思想文化的控制。

考点:中国传统文化主流思想的演变?“罢黜百家,独尊儒术” ?儒家成为正统;中国传统文化主流思想的演变?宋明理学?程朱理学/陆王心学

本题难度:一般

4、选择题 近日来,针对下图反映的社会问题,我国很多地方展开了“光盘”行动。下列诸子百家的思想主张,与该行动最为吻合的是

A.道家

B.儒家

C.墨家

D.法家

参考答案:C

本题解析:本题主要考查知识的记忆.“光盘”体现的是节俭和节用,这符合墨家思想,故选C。

考点:百家争鸣

点评:本题立意新颖。难度较小。

本题难度:一般

5、选择题 萧公权在《中国政治思想史》中提到:“度当时之要,益信理国非恃空言,救亡必资实学,朱陆一切心性仁义之说,不啻儒家之清议,足以致中原于沦丧而莫可挽回。”对该言论理解正确的是( )

A.认为理学适应时代需要而产生 B. 认为理学导致中原地区沦丧

C.片面地认为理学空谈误国 C. 比较全面地指出了理学的弊端

参考答案:C

本题解析:本题考查全面解读材料的能力,解题时要理解题干材料的含义,材料主要是对对“理学”的批评,这一批评强调了“实学”强国,“空言”丧邦,用实际有益的工作来取代浮夸空虚的理论是其正确的一面,由此分析可知C符合题意。故选C。

考点:中国传统文化主流思想的演变·明清之际的儒学思想·明清批判思潮

本题难度:一般