时间:2019-03-16 09:13:31

1、判断题 1953—1956年,我国实施了三大改造,其实质是:

A.把个体私营经济纳入社会主义计划经济的轨道

B.对建设社会主义道路的探索

C.彻底完成新民主主义革命的遗留任务

D.变革生产关系的社会主义革命

参考答案:D

本题解析:本题主要考查学生对三大改造的实质的理解能力。1953年中共提出了过渡时期总路线和总任务,并根据过渡时期总路线的要求制定了建设社会主义的第一个五年计划,其中的基本任务之一是有步骤地对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造。1956年底,我国基本上完成了三大改造,实现了生产资料私有制转变为社会主义公有制。因此,其实质是变革生产关系的社会主义革命。选取D。

本题难度:简单

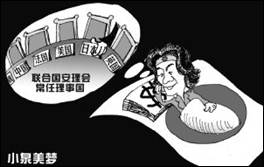

2、判断题 关于漫画《小泉美梦》,四位同学分别阐述了自己

的观点(?)

甲:日本“入常”希望获得美国的经济支持

乙:小泉前首相认为日本“入常”无障碍

丙:日本“入常”的前提条件是经济的崛起与腾飞

丁:日本经济腾飞主要借助于二战后美国的支持

其中符合史实,观点正确的是

A甲? B乙? C丙? D丁

参考答案:C

本题解析:略

本题难度:简单

3、判断题 (12分)阅读材料,回答问题。

材料?

1871年沙俄侵占清朝西北重镇伊犁,1874年日本出兵侵略台湾。“倭逼于东南,俄环于西北”,面临来自陆海防务的双重威胁,1874—1875年,清王朝内部发生了著名的“海防塞防之争”。争论的第一阶段,表现为防俄与防日之争,其实质是,沙俄和日本谁是中国最大的敌人?第二阶段则表现为传统与现实之争,其实质是何以救国,是固守封建礼教典章制度,还是学习西方现代文明?防日与防俄之争是表象,传统与现实之争才是实质。海防与塞防争论的结果,清政府选择了海防与塞防并重,即防日与防俄并重、西北与东南并重;既保证台湾的安全,又维护新疆的完整,既维护了传统又关照了现实,是一种典型的理想主义选择。但是在国力不振、朝政腐败等多方面因素制约下,“两防并重”的战略并没有得到真正实现。

——摘编自朱华《简述晚清海防与塞防争执内幕》

至20世纪末,关于晚清海防与塞防争论之研究慢慢摆脱了“性质之争”的局限,在近代化视角下,研究重点集中在晚清海防与塞防之争在中国近代史上的地位和作用上,其研究空间由此得到进一步拓展。主要表现在以下几个方面:(一)中国海防近代化视角下的海防与塞防之争;(二)中国边疆治理近代化视角下的海防与塞防之争;(三)地缘政治和国防战略近代化视角下的海防与塞防之争 。

——摘编自尹全海《学术视野中的晚清海防与塞防之争》

根据材料并结合所学知识,评析晚清海防与塞防之争。(要求:观点明确,史论结合,表达明晰,逻辑严谨。)

参考答案:我认为,晚清海防塞防之争是19世纪70年代中国边疆危机催生的国防战略之争,实质是西方工业文明冲击下的传统与现实之争。 它启动了中国国防战略、海防建设、边疆治理近代化的历史进程。

海防与塞防之争虽起因于“伊犁事件”和“台湾事件”之“偶然”,但却有着深刻的历史必然性。从国际背景看,它是世界范围内的海权与陆权斗争在中国的一种体现。无论是海权国家还是陆权国家,都把中国视为夺取世界霸权的关键地区。19世纪70年代,中国西北、东南边疆出现严重危机。当日、俄分别从海陆两面同时威胁大清帝国时,捉襟见肘的清统治集团面临海防和塞防的两难选择,传统国防观念受到严峻挑战,一场关于海防与塞防轻重缓急的争论在所难免。从国情和历史传统看,受地理环境?、农本经济、儒家思想和传统文化、传统军事战略等因素的影响,历代统治者长期固守“重陆轻海”、“重北轻南”的国防观念,中国虽有万里海疆,但实际上长期处于“有海无防”的局面。当侵略者的坚船利炮轰开中国东南沿海国门后,传统农业文明开始受到西方工业文明和海洋文明的不断冲击。海防塞防之争正是对这一冲击的本能回应,其实质就是工业文明冲击下的传统与现实之争。争论的结果迫使清政府及时调整国防战略,从重陆轻海到海陆两防并重,并着手筹划近代海防建设。洋务运动中初步建成北洋、南洋、福建三支海军,标志着中国近代海军的诞生。创办近代海军,开办近代轮船制造厂,设立海军衙门等,折射出晚清国防观念与国防建设的变迁。海防塞防之争后,清政府逐渐充分认识到新疆、台湾重要的战略地位,先后在新疆(1884年)、台湾(1885年)建省,加强对两地的治理管辖。由此可见,晚清海防塞防之争及其结果启动了中国国防战略、海防建设和边疆治理近代化的历史进程。

晚清海防塞防之争不仅在当时影响重大,也为当代中国解决现实问题、制定国防战略提供了有益的经验教训。钓鱼岛、南海主权之争唤醒了中国人的海洋意识和海权意识。中国是陆海复合型国家,兼具海陆地理特点,必须妥善处理确保陆权与发展海权的关系。在强大综合国力的支撑下,我们要坚持西部大开发与东南沿海祖国统一大业协调并进,积极实施海洋强国战略,早日实现民族伟大复兴。

本题解析:历史小论文的形式考查学生阐释和论证历史观点的能力,该题型的特点是难度较大,但开放性强,只要言之成理即可。历史小论文(观点类)要把握三个步骤:明确作者的观点,亮明自己的观点;要能够史论结合、逻辑清晰地对观点进行精要论证,在这个方面注意论据全面、详实;最后可以总结一下经验教训。

本题难度:一般

4、判断题 (22分)婚姻、家庭观念变革与社会发展密切相关。阅读材料,回答问题。

材料一?右图为山东省安丘市庵上镇马王氏节孝坊。建于清道光九年(1829年),据《马氏家谱》记载:王氏应父母之命结婚,未入洞房,夫染病身亡。王氏“奉亲守志,节孝两全”,终郁郁而死,马家“奉旨建坊,桂表节孝”。

材料二?妇女解放、倡导女权的思想和活动在中国早就有了,但那大都是男人们的声音。中国从来只有“天下兴亡,匹夫有责”之说,但1912年1月11日的《民立报》却传出了发自女界的另一种声音:“天下兴亡,匹妇有责”。一字之差却使人顿生换了人间之概。这是此前所不可能有的变化了。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三?妇女由家庭带入社会,对她们传统家庭观念基础的动摇……正如马克思、恩格斯指出的“当机器成了一种使用没有肌力或身体发育不成熟而四肤比较灵活的工人的手段后,资本主义使用机器的第一个口号便是妇女劳动和儿重劳动。”

——黄雪蓉《工业革命时期英国妇女家庭观念在工业社会转型中的变化》

材料四?为着新社会在政治上、经济上和文化上建设力量的增长,特别是为着解开一切束缚生产力的枷锁,随着全部社会制度的根本变革,必须把妇女从婚姻制度的枷锁中也解放出来,并建立一个崭新的合乎新社会发展的婚姻制度,以促进一切意义的社会生产力的发展。

——《关于中华人民共和国婚姻法起草经过和起草理由的报告》(1950年)

(1)材料一中“奉亲守志,节孝两全”观念的经济和思想基础是什么?(4分)

(2)据材料一、二,说明当时人们思想观念的变化。结合时代背景分析变化的原因。(8分)

(3)据材料三、四,概括指出推动婚姻、家庭观念变化的因素。说明婚姻、家庭观念变化与社会发展的关系。(10分)

参考答案:(1)家庭为单位的小农经济(或自然经济);儒家的伦理道得(或儒家思想、宋明理学)。 (4分)

(2)变化:从父母之命媒妁之言、从一而终到妇女解放、倡导女权。(4分)

原因:民国的建立;西学东渐;近代工商业发展等。(4分)

(3)因素:工业革命;法律保障;新社会发展的需要。

关系:社会发展促进家庭、婚姻的变化,家庭婚姻的变化促进社会发展。(10分)

本题解析:(1)“奉亲守志,节孝两全”强调忠孝气节,是儒家思想的体现,儒家思想是封建统治的思想基础,其经济基础为封建自然经济,其思想基础为儒家的伦理道得(或儒家思想、宋明理学)。

(2)依据材料“王氏应父母之命结婚”体现了以前的婚姻为父母之命媒妁之言,材料二“妇女解放、倡导女权”,所以变化为从父母之命媒妁之言、从一而终到妇女解放、倡导女权;依据时间1912为辛亥革命后,可以得出当时的政治经济状况,民国的建立和资本主义经济的发展,外部即为西方近代思想的影响

(3)依据材料三可以得出,工业革命的展开,机器大生产的出现,使妇女从家庭走进了工厂,角色发生了巨大变化,依据材料四《关于中华人民共和国婚姻法起草经过和起草理由的报告》可以得出法律保障。依据“为着新社会在政治上、经济上和文化上建设力量的增长,特别是为着解开一切束缚生产力的枷锁,随着全部社会制度的根本变革,必须把妇女从婚姻制度的枷锁中也解放出来”可以得出新社会发展的需要。从关系来看应是相互作用的,从彼此之间的影响来考虑

本题难度:一般

5、判断题 第一次世界大战期间,中国民族工业的发展出现“黄金时期”的主要原因有

①欧洲列强忙于一战,对华资本和商品输出减少?②民国的建立激发了民族资产阶级振兴实业的热情?③群众性反帝爱国斗争的推动?④政府倡导使用国货

A.①②③④

B.①②③

C.①②

D.①③

参考答案:A

本题解析:本题主要考查准确掌握基础知识的能力。

本题难度:简单