时间:2017-09-25 12:11:43

1、判断题 《胡适口述自传》中说:“那个以鼓吹‘文艺复兴’和‘文学革命’为宗旨的《新青年》杂志,就逐渐变成了中国共产党的机关报,我们在北大之内反而没有杂志可以发表文章了。”这段话反映了

A.新文化运动披着传统文化的外衣

B.新文化运动思想阵营日趋分化

C.新文化运动的“文学革命”失败

D.胡适公开否定新文化运动

参考答案:B

本题解析:新文化运动前期宣传资产阶级倡导的民主与科学,后期宣传马克思主义。所以此题正确选项是B。

本题难度:简单

2、判断题 在新文化运动中,首先提出“文学革命”的是 ?

?

A? B? C? D

参考答案:B

本题解析:图片中,A是蔡元培,B是陈独秀,C是胡适,D是鲁迅,新文化运动中,首先提出“文学革命”的是陈独秀,故选B。

本题难度:简单

3、判断题 《新青年》2卷6期1917年发表了胡适的《朋友》:“两个黄蝴蝶,双双飞上天。不知为什么,一个忽飞还,剩下那一个,孤单怪可怜。也无心上天,天上太孤单。”该诗

?[? ]

A.具有明显的反封建斗争精神

B.否定了传统的道德观念

C.宣传了民主与科学的思想理念

D.体现了文学革命的成果

参考答案:D

本题解析:

本题难度:简单

4、判断题 《东方杂志》某年2月发表文章说:一年以来,社会主义的思潮在中国可以算得起风起云涌了。报章杂志的上面,东也是研究马克斯(思)主义,西也是讨论布尔希(什)维克主义;这里是阐明社会主义的理论,那里是叙述劳动运动的历史;蓬蓬勃勃,一唱百和,社会主义在今日的中国,仿佛有“雄鸡一鸣天下晓”的情景。文中所说的“一年”是指

[? ]

参考答案:C

本题解析:

本题难度:一般

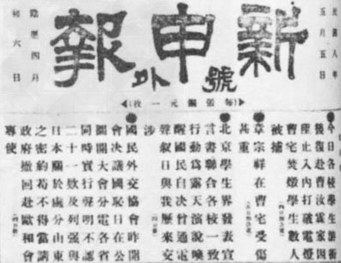

5、判断题 下图是一份报纸的号外,从中可获取的准确信息是

[? ]

A.开国人创办政论性报刊之先河

B.使用白话文报道新闻

C.抨击国民政府失败的外交政策

D.表明工人阶级已登上政治舞台

参考答案:B

本题解析:

本题难度:简单