D.配制稀硫酸溶液

?

2、实验题 已知氨可以与灼热的氧化铜反应得到氮气和金属铜,用示意图中的装置可以实现该反应。回答下列问题

(1)A中加入的物质是_______________。发生反应的化学方程式是_______________。

(2)B中加入的物质是____________,其作用是_______________

(3)实验时在C中观察到的现象是____________,发生反应的化学方程式是___________________。

(4)实验时在D中观察到的现象是___________,D中收集到的物质是____________,检验该物质的方法和

现象是________________。

3、实验题 (14分)碳酸镁晶须是一种新型的吸波隐形材料中的增强材料。

(1)合成该物质的步骤如下:

步骤1:配制0.5 mol·L-1MgSO4溶液和0.5 mol·L-1NH4HCO3溶液。

步骤2:用量筒量取500 mL NH4HCO3溶液于1 000 mL三口烧瓶中,开启搅拌器。温度控制在50 ℃。

步骤3:将250 mL MgSO4溶液逐滴加入NH4HCO3溶液中,1 min内滴加完后,用氨水调节溶液pH到9.5。

步骤4:放置1 h后,过滤、洗涤。

步骤5:在40 ℃的真空干燥箱中干燥10 h,得碳酸镁晶须产品(MgCO3·nH2O n=1~5)。

回答下列问题:

步骤3中加氨水后的离子方程式???????????????????。

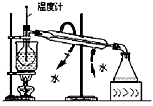

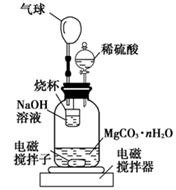

(2)测定合成的MgCO3·nH2O中的n值。称量1.000 g碳酸镁晶须,放入如图所示的广口瓶中加入水滴入稀硫酸与晶须反应,生成的CO2被NaOH溶液吸收,在室温下反应4~5 h,反应后期将温度升到30 ℃,最后的烧杯中的溶液用已知浓度的盐酸滴定,测得CO2的总量;重复上述操作2次。

①图中气球的作用是???????????。

②上述反应后期要升温到30℃,主要目的是???????。

③用已知浓度的盐酸滴定烧杯中的溶液时应选用???????为指示剂,若盛放盐酸的滴定管在滴定前有气泡未排尽,滴定后无气泡(其他操作均正确),则所测CO2的量会???????(填“偏大”“偏小”“无影响”)

④设3次实验测得每1.000 g碳酸镁晶须与稀硫酸反应产生的CO2平均值为a mol,则n值为???????(用含a的表达式表示)。

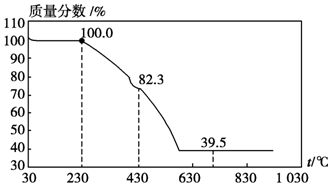

(3)称取100 g上述晶须产品进行热重分析,热重曲线如图。则该条件下合成的晶须中,n=????(选填1、2、3、4、5)。

4、实验题 (10分)某活动课程小组拟用50 mL NaOH溶液吸收CO2气体,制备Na2CO3溶液.为了防止通入过量的CO2气体生成NaHCO3,设计了如下实验步骤:

a.取25 mL  NaOH溶液吸收过量的CO2气体,至CO2 NaOH溶液吸收过量的CO2气体,至CO2 气体不再溶解; 气体不再溶解;

b.小火煮沸溶液1~2 min,赶走溶解在溶液中的CO2气体;

c.在得到的溶液中加入另一半(25 mL)NaOH溶液,使其充分混合反应.

(1)此方案能制得较纯净的Na2CO3,写出c步骤的离子方程式_________________.

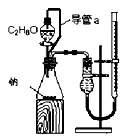

此方案第一步的实验装置如下图所示:

(2)加入反应物前,如何检验整个装置的气密性:________________________??????????________________________________________________

(3)若用大理石与盐酸制CO2,则装置B中盛放 的试剂是_____? 的试剂是_____? _,作用是_____________________________________________ _,作用是_____________________________________________

(4)在实验室通常制法中,装置A还可作为下列______????(填序号)气体的发生装置.

①HCl ②H2 ③O2 ④NH3

(5)已知所用NaOH溶液中溶质的质量分数为40%,室温下该溶液密度为1.44 g/mL,假设反应前后溶液的体积不变,不考虑实验误差,计算用此种方法制备所得Na2CO3溶液的物质的量浓度为_______???????mol/L.

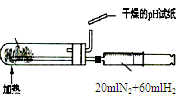

5、实验题 已知氨可以与灼热的氧化铜反应得到氮气和金属铜,用示意图中的装置可以实现该反应。

回答下列问题:

(1)A中加入的物质是___________________, 发生反应的化学方程式是______________________。

(2)B中加入的物质是___________________,其作用是_________________________。

(3)实验时在C中观察到的现象是____________________;发生反应的化学方程式是_______________。

(4)实验时在D中观察到的现象是_________________________, D中收集到的物质是_____________,检验该物质的方法和现象是__________________________________。

|