时间:2017-08-08 08:42:03

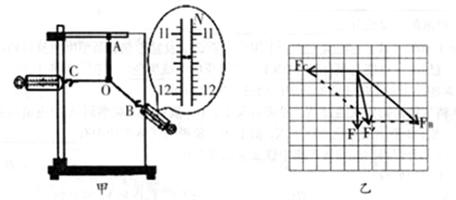

1、实验题 (8分)验证“力的平行四边形法则”实验如图所示,A为固定橡皮的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB、OC为细绳子,图乙是在白纸上根据实验结果画出的图。图甲中弹簧秤B的读数为?N;图乙中的F和 两力中,方向一定沿OA方向的是?;本实验采用的科学方法是?。

两力中,方向一定沿OA方向的是?;本实验采用的科学方法是?。

A.理想实验法? B.等效替代法? C.控制变量法? D.建立物理模型法

参考答案:11.40 ?F? B

本题解析:弹簧秤在使用前要观察其量程和分度值,同时一定要注意零刻度,每一个大格和每一个小格各代表多少.读数时视线要与刻度面垂直.弹簧秤一个大格表示1N,里面有10个小格,一个小格表示0.1N,其分度值为0.1N.故弹簧秤B的示数为11.40N;该实验中 是由平行四边形得出的,故存在一定的偏差;而F是通过实验方法得出的,其方向一定与橡皮筋的方向相同,故答案为F;本实验中采用了两个力合力与一个力效果相同来验证的平行四边形定则,因此实验采用了等效替代的方法,故ACD错误,B正确.所以选B.

是由平行四边形得出的,故存在一定的偏差;而F是通过实验方法得出的,其方向一定与橡皮筋的方向相同,故答案为F;本实验中采用了两个力合力与一个力效果相同来验证的平行四边形定则,因此实验采用了等效替代的方法,故ACD错误,B正确.所以选B.

本题难度:一般

2、实验题 在验证牛顿第二定律的实验中,按实验装置要求安装好器材后,应按一定步骤进行,下述操作步骤安排不尽合理,请将合理顺序以字母代号填写在下面的横线上?。

A.保持砂桶里的砂子质量不变,在小车里加砝码,测出加速度,重复几次;

B.保持小车质量不变,改变砂桶里砂子质量,测出加速度,重复几次;

C.用天平分别测出小车和小桶的质量;

D.平衡摩擦力,使小车近似做匀速直线运动;

(E)挂上小桶,放进砂子,接通打点计时器的电源,放开小车,在纸带上打下一系列的点;

(F)根据测量数据,分别画出 的图线。

的图线。

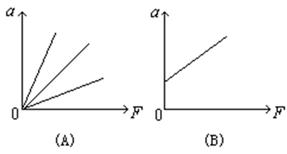

在实验中,作出了如图所示的A.B两图象,图A中三线表示实验中?不同。

图B中图线不过原点的原因是?。 ?

?

参考答案:C、D、E、A、B、F或C、D、E、B、A、F

小车和砝码的总质量;由于长木板的倾角过大。? 6分

本题解析:略

本题难度:简单

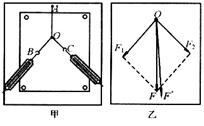

3、实验题 在“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳。图乙是在白纸上根据实验结果画出的图。

(1)图乙中的F与F′ 两力中,方向一定沿AO方向的是____________________。

(2)在此实验中,假如F1的大小及方向固定不变,那么为了使橡皮条仍然伸长到O点,对F2来说,下面几种说法中正确的是:(? )

A.F2可以有多个方向

B.F2的方向和大小可以有多个值

C.F2的方向和大小是惟一确定值

D.F2的方向是惟一的,但大小可有多个值

(3)本实验采用的科学方法是(?)

A.理想实验法? B.等效替代法

C.控制变量法? D.建立物理模型法

参考答案:(1)F ";(2)C;(3)B

本题解析:(1)分析图乙可知,F是用两个分力做矢量合成得出的合力,F′是用一个弹簧测力计直接拉橡皮筋得到的合力,F存在误差,故F′一定沿AO方向;

(2)由矢量合成的三角形定则可知,合力与一个分力的大小、方向均确定时,另一个分力有唯一确定的值,故C对;

(3)本实验是用一个合力代替两个分力实现相同的效果(橡皮筋被拉到确定的位置),故应为等效替代法,选B。

本题难度:一般

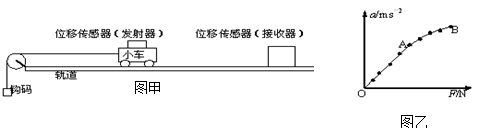

4、实验题 (9分)如图甲为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)“研究加速度和力的关系”的实验装置。

(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持___________不变,用钩码所受的重力作为小车所受外力,用DIS测小车的加速度.。

(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量。在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F关系图线(如图乙所示)。

①分析此图线的OA段可得出的实验结论是:?

②此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是(? )

A.小车与轨道之间存在摩擦

B.导轨保持了水平状

C.所挂钩码的总质量太大

D.所用小车的质量太大

参考答案:(1)小车质量?

(2)①物体质量一定时,加速度与受到的合外力成正比;②? C

本题解析:由牛顿第二定律F=ma,研究加速度和力的关系,应该保持质量不变,本实验是由钩码的重力代替小车受到的合外力,实际钩码的重力大于绳子的拉力,只有在钩码的质量较小时,钩码的重力才更接近绳子的拉力

点评:难度较小,在此实验中,小车加速运动的加速度由绳子的拉力提供,但必须要平衡掉木板的摩擦力作用

本题难度:简单

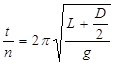

5、填空题 利用单摆测重力加速度的实验中,如测出摆线长为L,小球直径为D,n次全振

动的时间为t,则当地的重力加速度g等于________________ (用以上字母表示),为了减小测量周期的误差,应在_____位置开始计时和结束计时。

参考答案:

本题解析:n次全振动的时间为t,T= ,摆线长为L,小球直径为D,摆长为

,摆线长为L,小球直径为D,摆长为 ,

,

由 ,得

,得 ,

,

解得,g=

因为摆球摆到最高点时速度很慢,容易出现测量误差,所以计时应从最低点开始和结束。

本题难度:简单