时间:2019-07-03 22:24:28

1、单选题 下列句子中加线的词语,和现代汉语意义相同的一项是

[? ]

A.今之众人,其下圣人也亦远矣

B.河内凶,则移其民于河东

C.东割膏腴之地

D.上食埃土,下饮黄泉,用心一也

参考答案:C

本题解析:

本题难度:一般

2、阅读题 阅读下面的文言文

凡音由于人心,天之与人有以相通,如景之象形,响之应声。故为善者天报之以福,为恶者天与之以殃,其自然者也。 ?而卫灵公之时,将之晋,至于濮水之上舍。夜半时闻鼓琴声,问左右,皆对曰“不闻”。乃召师涓曰:“吾闻鼓琴音,问左右,皆不闻。其状似鬼神,为我听而写之。”师涓曰:“诺。”因端坐援琴,听而写之。明日,曰:“臣得之矣,然未习也,请宿习之。”灵公曰:“可。”因复宿。明日,报曰:“习矣。”即去之晋,见晋平公。平公置酒于施惠之台。酒酣,灵公曰:“今者来,闻新声,请奏之。”平公曰:“可。”即令师涓坐师旷旁,援琴鼓之。未终,师旷抚而止之曰:“此亡国之声也,不可遂。”平公曰:“何道出?”师旷曰:“师延所作也。与纣为靡靡之乐,武王伐纣,师延东走,自投濮水之中,故闻此声必于濮水之上,先闻此声者国削。”平公曰:“寡人所好者音也,愿遂闻之。”

?而卫灵公之时,将之晋,至于濮水之上舍。夜半时闻鼓琴声,问左右,皆对曰“不闻”。乃召师涓曰:“吾闻鼓琴音,问左右,皆不闻。其状似鬼神,为我听而写之。”师涓曰:“诺。”因端坐援琴,听而写之。明日,曰:“臣得之矣,然未习也,请宿习之。”灵公曰:“可。”因复宿。明日,报曰:“习矣。”即去之晋,见晋平公。平公置酒于施惠之台。酒酣,灵公曰:“今者来,闻新声,请奏之。”平公曰:“可。”即令师涓坐师旷旁,援琴鼓之。未终,师旷抚而止之曰:“此亡国之声也,不可遂。”平公曰:“何道出?”师旷曰:“师延所作也。与纣为靡靡之乐,武王伐纣,师延东走,自投濮水之中,故闻此声必于濮水之上,先闻此声者国削。”平公曰:“寡人所好者音也,愿遂闻之。”

一奏之,有白云从西北起;再奏之,大风至而雨随之,飞廊瓦,左右皆奔走。平公恐惧,伏于廊屋之间。晋国大旱,赤地三年。

太史公曰:音乐者,所以动荡 血脉,通流精神而和正心也。故乐音者,君子之所养义也。

血脉,通流精神而和正心也。故乐音者,君子之所养义也。

夫古者,天子诸侯听钟磬未尝离于庭,卿大夫听琴瑟之音未尝离于前, 所以养行义而

所以养行义而

防淫佚也。夫淫佚生于无礼,故圣王使人耳闻雅颂之音,目视威仪之礼,足行恭敬之容,口言仁义之道。

(《史记·乐书》有删改)

小题1:下列加点的词解说不正确的一项是?(?)

A.如景之象形,响之应声 响:回声、 回音

B.百姓不亲,天下畔之 畔:通“叛” ,背叛

C.舜之道何弘也 弘:弘扬

D.此亡国之声也,不可遂 演奏

小题2:下列各组句子中,加点词的用法和意义相同的一项是?(?)

A.为恶者天与之以殃 引喻失义,以塞忠谏之路也。

B.乃召师涓曰 问今是何世,乃不知有汉

C.所以养行义而防淫佚也 死而有知,其几何离

D.音乐者,所以动荡血脉,通流精神而和正心也 师者,所以传道受业解惑也

小题3:下列用“∕”给文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(?)

A.夫《南风》之诗者/生长之音也/舜乐/好 之乐/与天地同意/得万国之欢心/故天下治也。

之乐/与天地同意/得万国之欢心/故天下治也。

B.夫《南风》之诗者生长之音也/舜乐好之/乐与天地同意/得万国之欢心/故天下治也。

C.夫《南风》之诗者/生长之音也/舜乐好之/乐与天地同/意得万国之欢心/故天下治也。

D.夫《南风》之诗者生长之音也/舜乐/好之乐/与天地同意/得万国之欢心/故天下治也。

小题4:请结合原文简要概述:圣人君子该如何对待音乐?(4分)

小题5:翻译文言文中画线的句子

(1)凡音由于人心,天之与人有以相通,如景之象形。(3分)

译文:?

(2)臣得之矣,然未习也,请宿习之。(3分)

译文:

(3武王伐纣,师延东走,自投濮水之中,故闻此声必于濮水之上,先闻此声者国削。(4分)

译文:

参考答案:

小题1:C

小题2:D

小题3:B

小题4:

小题5: ?

?

本题解析:

文言文翻译

所有的音乐都是从人的心性上产生的,上天和人(的心性)有相通的地方,如同影子象(原来的)形体一样,回响和原来的声音相应合一样。所以,行善的人,上天自然会给予福祥的报偿,作恶的人,上天会给予灾祸的惩罚,这是自然的事。

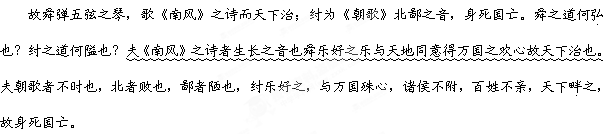

所以舜弹奏五弦之琴,唱《南风》之诗,而天下升平;纣王制作《朝歌》北方鄙野的歌曲,结果是身死国亡。舜治理国家的方法为什么那样的宽宏? 纣的治理国家的方法为什么却又那样狭隘呢?大概就是因为《南风》之诗的主题是属于生

纣的治理国家的方法为什么却又那样狭隘呢?大概就是因为《南风》之诗的主题是属于生 长蕃育之音,舜非常爱好这种音乐,爱好与天地自然的心意相同,能得天下万民的欢心拥戴,所以天下大治。至于《朝歌》,一大早就唱歌,时间上就很不合适,而且“北”有败北的意思,“鄙”是

长蕃育之音,舜非常爱好这种音乐,爱好与天地自然的心意相同,能得天下万民的欢心拥戴,所以天下大治。至于《朝歌》,一大早就唱歌,时间上就很不合适,而且“北”有败北的意思,“鄙”是 粗鄙的意思,但是纣却非常喜爱这种音乐,与万国人民的心意不同,于是诸侯不愿附从,百姓不愿亲近,天下所有的人都背叛反对他,所以结果必然是身死国亡。

粗鄙的意思,但是纣却非常喜爱这种音乐,与万国人民的心意不同,于是诸侯不愿附从,百姓不愿亲近,天下所有的人都背叛反对他,所以结果必然是身死国亡。

在卫灵公的时候,他要去晋国,到了濮水上游的住宿,半夜时听到弹琴的声音,询问身旁的侍从,都回答说“没有听到”。于是就找来师涓说“我听到弹琴的声音,询问侍从,都说没有听到。这种情形好像鬼神(在弹奏),替我仔细听并记下来。”师涓说“好的。”于是就端正地做好,手抚在琴上,一面仔细听,一面写下来。第二天,回报卫灵公说:“我记下了这首曲子,但是(还)没有练习,请允许我多留一晚练习这首曲子。”卫灵公就答应了下来,再住一晚。第二天师涓说“我练熟了。”这才离开濮水去晋国,朝见晋平公。晋平公在惠施台摆了一桌酒为卫灵公接风。酒喝到痛快的时候,卫灵公说:“我这趟来 ,听到一支新曲子,请让我的乐工为你演奏它。”晋平公说“行”。就叫师涓坐在师旷的旁边,拿了一把琴演奏起来。还没弹完,师旷就按住琴弦阻止他说:“这是亡国之音,不可演奏下去了。”晋平公说:“怎么这么说话呢?有什么道理吗?”师旷说:“这是师延谱写的曲子,是为昏庸霸道的纣王谱写的靡靡之音。武王伐纣的时候,师延朝东逃跑,自投濮水自杀而死。所以,你这支曲子一定是在濮水河上听到的,先听到这支曲子的,国家就要被削弱。”晋平公说:“我平生所好就是一个音乐,希望让我遂愿听完吧。”

,听到一支新曲子,请让我的乐工为你演奏它。”晋平公说“行”。就叫师涓坐在师旷的旁边,拿了一把琴演奏起来。还没弹完,师旷就按住琴弦阻止他说:“这是亡国之音,不可演奏下去了。”晋平公说:“怎么这么说话呢?有什么道理吗?”师旷说:“这是师延谱写的曲子,是为昏庸霸道的纣王谱写的靡靡之音。武王伐纣的时候,师延朝东逃跑,自投濮水自杀而死。所以,你这支曲子一定是在濮水河上听到的,先听到这支曲子的,国家就要被削弱。”晋平公说:“我平生所好就是一个音乐,希望让我遂愿听完吧。”

演奏第一乐章,就有白云从西北方面升起来,演奏第二乐章时,大风就来到了,大雨随后也到了,掀翻了门廊揭开了房子上的瓦片,身旁随从都四散逃开了 。晋平公害怕了,趴在门廊和堂屋之间。晋国大旱,土地荒芜三年。

。晋平公害怕了,趴在门廊和堂屋之间。晋国大旱,土地荒芜三年。

本题难度:一般

3、阅读题 文言文阅读(22?分,其中6-9题,每小题3分,10小题10分)

阅读下面的文言文,完成6-10题。

报刘一丈①书?〔明〕宗臣

数千里外,得长者时赐一书,以慰长想,即亦甚幸矣;何至更辱馈遗,则不才益将何以报焉?书中情意甚殷,即长者之不忘老父,知老父之念长者深也。至以“上下相孚、才德称位”语不才,则不才有深感焉。夫才德不称,固自知之矣;至于不孚之病,则尤不才为甚。

且今之所谓“孚”者何哉?日夕策马候权者之门,门者故不入,则甘言媚词作妇人状,袖金以私之。即门者持刺入,而主者又不即出见,立厩中仆马之间,恶气袭衣袖,即饥寒毒热不可忍,不去也。抵暮,则前所受赠金者出,报客曰:“相公倦,谢客矣,客请明日来。”即明日,又不敢不来。夜披衣坐,闻鸡鸣,即起盥栉,走马抵门。门者怒曰:“为谁?”则曰:“昨日之客来。”则又怒曰:“何客之勤也!岂有相公此时出见客乎?”客心耻之,强忍而与言曰:“亡奈何矣,姑容我入!”门者又得所赠金,则起而入之。又立向所立厩中。幸主者出,南面召见,则惊走匍匐阶下。主者曰:“进!”则再拜,故迟不起,起则上所上寿金。主者故不受,则固请;主者故固不受,则又固请,然后命吏内之。则又再拜,又故迟不起,起则五六揖,始出。出,揖门者曰:“官人幸顾我,他日来,幸亡阻我也!”门者答揖,大喜,奔出。马上遇所交识,即扬鞭语曰:“适自相公家来,相公厚我,厚我!”且虚言状。即所交识,亦心畏相公厚之矣。相公又稍稍语人曰:“某也贤,某也贤。”闻者亦心计交赞之。此世所谓“上下相孚”也,长者谓仆能之乎?

前所谓权门者,自岁时伏腊②一刺之外,即经年不往也。间道经其门,则亦掩耳闭目,跃马疾走过之,若有所追逐者。斯则仆之褊衷,以此长不见悦于长吏,仆则愈益不顾也。每大言曰:“人生有命,吾惟守分而已!”长者闻之,得无厌其为迂乎?

乡园多故,不能不动客子之愁。至于长者之抱才而困,则又令我怆然有感。天之与先生者甚厚亡论长者不欲轻弃之即天意亦不欲长者之轻弃之也幸宁心哉!

注:①刘一丈,与宗臣父亲厚交40余年。②岁,过年;时,每季的节日;伏,夏天的伏日;腊,冬天的腊日。

6.对下列加点字词的解释,不正确的一项是

A、至于不孚之病?孚:毛病,缺点

B、即门者持刺入?刺:名帖,名片

C、相公厚我?厚:看重,优待

D、间道经其门?间:暗中,偷偷地

7.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是

A、①则不才益将何以报焉?②至丹以荆卿为计,始速祸焉

B、①袖金以私之?②舟遥遥以轻飏

C、①何客之勤也?②句读之不知

D、①得无厌其为迂乎?②而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

8.下列各句对文章的阐述,不正确的一项是

A.这是作者写给长辈的回信,首尾两节不免有寒暄客套的话,这在书信中常见。主体部分对刘一丈把自己评价为“上下相孚”、“才德称位”作了深入论述。

B.文章描绘了一个小官僚两次向“相公”干谒的全过程。干谒最终成功,相公亦有“某也贤”的赞誉,于是实现了“上下相孚”,实则权钱交易。

C.作者用漫画手法描写了干谒场面,勾画了几个典型脸谱:权奸的贪污受贿,故作清廉;干谒者的奴颜婢膝,得意忘形;门者的狐假虎威,敲诈勒索。

D.作者将自己与“客者”对比,一个赶着马恭候在权贵者门口,极尽阿谀之能事;一个闭目掩耳加鞭催马经过,有力表现了不向权贵低头,不肯同流合污的气节。

9.请用“/”给下面的句子断句。(共断为4句,断对一处得1分)

天?之?与?先生?者?甚?厚?亡?论?长者不欲轻弃?之?即?天?意?亦?不?欲?长?者之?轻?弃?之也?幸?宁?心哉!

10.请把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)相公又稍稍语人曰:“某也贤,某也贤。”闻者亦心计交赞之。此世所谓“上下相孚”也,长者谓仆能之乎?(6分)

(2)斯则仆之褊衷,以此长不见悦于长吏,仆则愈益不顾也。(4分)

参考答案:116.D

7.D

8. A

9. 天之与先生者甚厚/亡论长者不欲轻弃之/即天意亦不欲长者之轻弃之也/幸宁心哉!

10(1)相公又偶尔对别人说:“某人好,某人好。”听到这些话的人也都在心里盘算着并且一齐称赞他。这就是所说的上下信任,您老人家说我能这样做吗?(“稍稍”、“也”、“心计”、“交”、“孚”、“之”错一个扣1分)

本题解析:6.间:间或,有时

7.D项“其”均做第一人称代词;A项“焉”,代词,“他”/语气助词;B项“以”,表目的,译做“来”“用来”/表修饰;C项“之”,句中语气助词/宾语前置的标志。

8. “才德称位”只用“固自知之也”寥寥几字带过,重点论述“上下相孚”。

本题难度:一般

4、阅读题 阅读下文,完成文后各题。

裴行俭传

裴行俭,字守约,绛州闻喜人。贞观中,举明经.调左屯卫仓曹参军。时苏定方为大将军,谓曰:“吾用兵,世无可教者,今子也贤。”乃尽畀以术。迁长安令。麟德二年,擢累安西都护,西域诸国多幕义归附。召为司文少卿。

上元三年,吐蕃叛。出为洮州道左二军总管。仪风二年,十姓可汗阿史那都支及李遮匐诱蕃落以动安西,与吐蕃连和,朝廷欲讨之。行俭议曰:“吐蕃叛换方炽,敬玄失律,审礼丧元,安可更为西方生事?今波斯王死,其子泥涅师质京师,有如遣使立之,即路出二蕃,若权以制事,可不劳而功也。”帝因诏行俭册送波斯王,且为安抚大食使。至西州,诸蕃郊迎,行俭召豪杰千余人自随。扬言:“大热,未可以进,宜驻军须秋”。都支觇知之,不设备。行俭徐召四镇酋长,伪约畋,于是子弟愿从者万人,乃阴勒部伍。数日,倍道而进,去都支帐十余里。先遣其所亲问安否,外若闲暇,非讨袭者。又使人趣召都支。都支本与遮匐计,及秋拒使者,已而闻军至,仓卒不知所出,率子弟五百余人诣营谒,遂禽之。是日,传契箭,召诸部首长悉来请命,并执送碎叶城。简精骑,约赍,袭遮匐。道获遮匐使者,释之,俾前往喻其主,并言都支已禽状,遮匐乃降,悉俘至京师。帝亲劳宴,曰:“行俭提孤军,深入万里,兵不血刃而叛党禽夷,可谓文武兼备矣。其兼授二职。”即拜礼部尚书兼捡校右卫大将军。

调露元年,突厥阿吏德温傅反,单于管二十四州叛应之,众数十万。都护萧嗣业讨贼不克。诏行俭为定襄道行军大总管讨之。率太仆少卿李思文、营州都督周道务部兵十八万,合西军程务挺、东军李文暕等,总三十套万,行俭成节制之。先是,嗣业馈粮,数为虏钞。行俭曰:“以谋制敌可也。”因诈为粮车三百乘,车伏壮士五辈,赍陌刀、劲弩,以赢兵挽进,又伏精兵踵其后。虏果掠车,赢兵走险。方取粮车中,而壮士突出,伏兵至,杀获几尽。自是粮车无敢近者。

贼拒黑山,数战皆败.行俭纵兵,前后杀虏不胜计。余党走狼山。行俭既还,阿史那伏念伪称可汗,复与温博合。明年,行俭还总诸军,顿代州之陉口,纵反间,说伏念,令与温傅相贰。伏念惧,密送款,且请缚傅自效。行俭秘不布,密以闻。后数日,烟尘涨天而南,斥候惶骇,行俭曰:“此伏念执温傅来降,非他也。且受降如受敌。”乃敕严备,遣单使往劳。既而果然。于是,突厥余党悉平。

(节选自《新唐书?列传第三十三》)

小题1:列下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)

A.其子泥涅师质京师质:做人质

B.倍道而进倍:加倍

C.简精骑,约赍简:挑选

D.嗣业馈粮,数为虏钞钞:钱币

小题2:下面六句话编为四组,全都表明裴行俭善用智谋的一组是(3分)

①乃尽畀以术?②外若闲暇,非讨袭者?③召诸部酋长悉来请命,并执送碎叶城

④诈为粮车三百乘?⑤前后杀虏不胜计?⑥乃敕严备,遣单使往劳

A.①②⑤

B.①③⑥

C.②③④

D.④⑤⑥

小题3:下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)

A.裴行俭因德才兼备在年轻时得到大将军苏定方的赏识,苏定方将用兵之术毫无保留地教给了他,这为他日后建功立业打下了坚实基础。

B.裴行俭精于谋略,吐蕃叛乱时,他以册封护送波斯王为掩护,用奇谋一举擒获了十姓可汗阿史那都支和李遮匐,并将他们全都押送到碎叶城。

C.裴行俭奉诏征讨突厥时,得知都护萧嗣业先前运粮时,多次被敌人劫夺,于是他采用粮车伏兵的计谋,给劫粮车的贼兵以沉重打击。

D.裴行俭使用反间计使伪可汗阿史那伏念暗中归附,并且伏念又捆系阿史德温傅前来投降,至此突厥余党全部被平定。

参考答案:

小题1:D

小题2:C

小题3:B

本题解析:

小题1:D(钞:劫掠之意。)

小题2:C(①为苏定方的事情。⑤表明裴行俭的战绩。⑥表明裴行俭的谨慎。)

小题3:B(“一举擒获”的说法错误,应是将先擒获的阿史那都支和诸部酋长押送到碎叶城,等擒获李遮匐后,又一并押到京师。)

附参考译文:

裴行俭字守约,绛州闻喜(今属山西省)人。贞观年间,考中明经,调任左屯卫仓曹参军。当时苏定方为大将军,对他说:“我的用兵之术,世上没有值得教的人,现在你德才兼备(值得我教)。”于是把自己的用兵之术全都传给了他。(后来)升为长安县县令。麟德二年,提升为安西都护,西域诸国多仰慕他的道义而归附他。朝廷召他为司文少卿。

上元三年,吐蕃叛乱,裴行俭出京任洮州道左二军总管。仪凤二年,十姓可汗阿史那都支及李遮匐诱使诸蕃部落动摇安西,与吐蕃相联合,朝廷想进行征讨。行俭建议说:“吐蕃叛乱的气焰正盛,敬玄进军不利,审礼被杀,怎么能再在西方添乱?现在波斯王已死,他的儿子泥涅师在京师做人质,如果派使者去立他为王,即路经二番,若见机行事,可以不用辛劳而获得成功。”皇帝于是下诏让裴行俭前去册封护送波斯王,并且为安抚大食国的使者。到了西州,诸蕃部落到郊外迎接,裴行俭召集豪杰千余人跟随自己。他(故意)高声说:“天太热,不可以前进,应该在此驻军到秋天。”阿史那都支侦察知道了这一情况,于是不加戒备。裴行俭又召集四镇酋长,假装相约打猎,于是四镇子弟愿跟从他的有万人,接着他暗中部署军队。几天后,兼程前进,当距离阿史那都支军帐还有十余里时,他先派遣都支的亲信前去问安,表面上像非常随便,不是征讨袭击的人。(紧接着)又派人急忙去招呼都支。都支本来与遮匐计议,等到秋天再抗拒使者,忽然听说军队已到,仓卒间不知所措,只得率领子弟五百余人到行俭的军营谒见,于是被擒获。这天,行俭又传做符契的弓箭,召各部落酋长都来听命,然后将他们一块押送碎叶城。行俭又挑选精锐骑兵,轻装上阵,袭击李遮匐。半路上捉住了李遮匐的使者,释放了他,让他前去晓谕他的主人,并且诉说都支已被擒获的情况,遮匐于是投降,行俭将他们全都押送到京师。皇帝亲自设宴慰劳说:“行俭率领孤军,深入万里之外,未交锋叛乱之徒就被擒获平定,可以说文武双全,应该授予两个职位。”接着授予裴行俭礼部尚书兼检校右卫大将军。

调露元年,突厥阿史德温傅反叛,单于管内二十四州也响应他,共有数十万人。都护萧嗣业讨贼未能成功。朝廷下诏任命裴行俭为定襄道行军大总管前往征讨。他率领太仆少卿李思文、营州都督周道务的部属十八万,又会合西军程务挺、东军李文暕等,总共三十余万人,全都归行俭指挥调遣。在先,萧嗣业运粮,多次被敌人劫掠。行俭说:“可以用计谋制敌。”于是伪装了运粮车三百辆,每辆车内埋伏壮士五人,都携带陌刀、强弓,派弱兵拉车前进,又埋伏精兵跟在后面。贼兵果然来劫粮车,弱兵向艰险之地逃跑。贼兵正想从车中取粮,车内壮士突然跃出,后面的伏兵也紧接着到来,抢粮的突厥兵几乎全部被杀或被捉。从此再也没有敢靠近粮车的人。

贼兵拒守黑山,数次交战都失败了,行俭纵兵,先后杀死的贼兵不计其数。剩余的贼兵逃到狼山。裴行俭回朝后,阿史那伏念又伪称可汗,与阿史德温傅会合。次年,行俭又回前线指挥诸军,驻扎在代州的陉口,使用反间计,劝说伏念,使他与温傅互相猜忌。伏念害怕,暗中向行俭表达了甘愿服罪之意,并且请求将温傅绑来以表忠诚。行俭秘不公布,暗中奏报朝廷。后数日,烟尘蔽天向南而来,哨兵惊慌,行俭说:“这是伏念捆绑温傅来降,没有其他事情。但是受降要如同受敌。”于是命令严加戒备,派一个使者前往迎劳。随即得知果真是伏念来降。至此突厥余党全被平定。

本题难度:一般

5、阅读题 阅读下文,完成文后各题。

康熙戊寅,噶尔丹败亡,固始汗第十子达什巴图尔入朝,封和硕亲王。其子罗卜藏丹津袭爵,自以青海、西藏旧皆为领土,思恢复先业。会世宗御极,乃于雍正癸卯叛。世宗命年羹尧为抚远大将军,以四川提督岳钟琪参赞军务,征之。

昊人某,少无赖,好勇,被仇诬作太湖盗,逃塞外,随蒙古健儿盗马久,性遂爱马。一日,见岳所乘,名马也,夜跳匿厩中,将牵其缰。未三鼓,岳起视,自饲马,某不能隐,被擒。岳上下视,问:“行刺乎,盗马乎?”曰:“盗。”问:“白日阑入乎,夜逾墙乎?”日:“逾墙。”岳微瞠,若有所思。秣马讫,命随入室,赐以杯酒,随解衣卧。迟明,岳起,唤盗马人同往大将军府,岳先入,良久,开军门传呼曰:“岳将军从者某,赏守备衔,效力辕下。”岳旋出,上马顾日:“壮士努力,将相宁有种耶!”

及岳征西藏,某从行。天暮,岳立营门,谕日:“此行非征西藏也,青海酋罗卜藏久稽天诛,昨其母与弟红台吉二酋密函乞降,机不可失。”收珠宝一囊,金二饼,顾某日:“先遣汝召贼母来,贼所居穹庐,外有网城,结金铃于上,动辄人知,非善逾者不能入。贼营帐四,上有三红灯者,其母也,对面帐居罗卜藏,左右居丹津、红台吉二酋。珠宝与金将以为犒。此大事,汝好为之。”解腰下佩刀授之。

某受命出,天大雾,行三十余里,至贼网城。腾身入,帐烛荧然,母上座,二首侍侧,叱问:“何人?”某日:“年大将军以阿娘解事,识顺逆,故遣奴来问好,囊宝贝奉赠,金二饼馈两台吉。”二人闻之,喜谢。吴乃诈日:“将军在十里外待阿娘,阿娘速往!”三人相顾犹豫,某解佩刀厉声日:“去则去。不去,我复将军。”其母日:“好蛮子,行矣。”上马,与二酋随十余骑,行不十里,岳来迎。须臾,前山火光起,夹道炮发,斩母与二酋回,入军营。次日,谍者来报,罗卜藏丹津已逃准噶尔部落,岳命竿三头徇,三十三家台吉皆震悚,乞降。

岳兵至哈达河,袭守地贼,追奔一昼夜,士马饥渴。塞外严冻,忽涌泉成溪,万马腾饮。遂追入崇山,歼贼二千。罗卜藏丹津穷窘无计,乃放平日所养野骡,使直奔岳军前。骡尾有焰上腾,诸军大惊骇,岳日:“此火牛故法耳,可一不可再。”乃命士卒各持长矛向前直奔,又以强弩百余尽力射之,骡怀痛,皆反奔,罗卜藏丹津阵大乱,遂歼焉。

(《清稗类钞》)

小题1:下列句中加点词语,解释不正确的一顶是(?)

A.秣马讫,命随入室讫:结束

B.岳旋出,上马顾日旋:转身

C.青海酋罗卜藏久稽天诛天诛:朝廷的讨伐

D.年大将军以阿娘解事解事:通情达理

小题2:下列各组句中加点词语的意义与用法相同的一顶是(?)

A.随蒙古健儿盗马久,性遂爱马遂遣相如奉璧西人秦

B.珠宝与金将以为犒不赂者以赂者丧

C.去则去,不去,我复将军欲苟顺私情,则告诉不许

D.乃放平日所养野骡至于鞭棰之间,乃欲引节

小题3:下列是对原文内容的概括与分析,其中有误的一项是(?)

A.达什巴图尔被清廷加封为和硕亲王,其子罗卜藏丹津承袭爵位,却趁世宗刚刚登基之时,发动叛乱。

B.对盗马贼吴人某的任用,体现了岳钟琪的胸襟与远见;吴人某出色地完成任务,说明岳钟琪的用人之当。

C.征讨青海一役,岳钟琪巧妙利用三十三家台吉间的矛盾,杀一儆百,震摄敌顽,取得胜利。

D.“塞外严冻,忽涌泉成溪,万马腾饮”的描写,使岳钟琪平定青海叛乱的故事具有了传奇色彩。

参考答案:

小题1:B

小题2:A

小题3:C

本题解析:

小题1:旋:马上,立即。?

小题2:A中两个“遂”皆译为“就”;B中前一个“以”是介词“把”,后一个是介词“因为”;C中前一个“则”,是“就”,后一个是“但是,却”,表转折;D中前一个“乃”是“于是就”,后一个是“才”。

小题3:“巧妙利用了三十三家台吉间的矛盾”错,原文“昨其母与弟红台吉二酋密函乞降”,应是罗卜藏丹津与其母、弟间的矛盾。

文言文翻译

康熙戊寅年间,噶尔丹被朝廷打败并死亡,固始汗第十子达什巴图尔接受朝廷辖制,被封为和硕亲王。他的儿子罗卜藏丹津承袭爵位,罗卜藏丹津自己认为青海、西藏过去都是他们的领地,企图恢复先人基业。正赶上世宗刚刚登上皇位,他就在雍正癸卯年发动叛乱。世宗命令年羹尧担任抚远大将军,让四川提督岳钟琪参赞军务,征讨罗卜藏丹津。

吴地有一个人,年轻的时候强横无礼,喜好勇力,被仇家诬陷为太湖盗,逃亡塞外,跟随蒙古健儿干盗窃马匹的勾当时间很久,于是自已也就非常喜爱马。一目,他看见岳钟琪骑的是一匹名马,于是就在夜里翻墙跳入藏匿于马厩中,准备盗走那匹马。不到三更天的时候,岳起床巡视,亲自喂马,某不能继续隐藏,被擒拿。岳上下打量他并问:“你是行刺的还是盗马的?”某回答说:“盗马的。”岳又问:“你是白天擅自闯入的还是夜里翻墙而入的?”回答说:“翻墙而入。”岳微微地盯着他看了一会儿,若有所思。喂完马,岳命令他跟随进入房中,赐给他一杯酒喝,随后脱下衣服休息。天刚亮的时候,岳起床,招呼盗马人一同去大将军府,岳先进入大将军府,过了好久,有人打开军门高声传呼:“岳将军的随从某某,接受赏赐担任守备一职,应当效力于将军部下。”岳钟琪很快走了出来,上马回头对他说:“壮士好好努力吧,将相难道是天生的吗!”

等到岳钟琪征讨西藏时,吴人某也从行。傍晚时,岳站在营门,下命令说:“这次出征并非征讨西藏,而是因为青海首领罗卜藏长入以来就应当要受稽朝廷的讨伐,昨天他的母亲和他的弟弟红台吉两个首领秘密来函乞求投降,机不可失。”于是拿出珠宝一袋,黄金二饼,回头对吴人某说:“先派你去把叛贼的母亲召来,叛贼所住的帐篷,外面有网绳结成的城墙,上面挂满了金铃,稍有触动就有人知道,不能善于逾越的人是不能进入的。叛贼营中有四顶帐篷,上面挂有三盏红灯的,是他们母亲的,对面的大帐中住着罗卜藏,左右的大帐分别住着丹津、红台吉二个敌首。珠宝和黄金将要作为对他们的犒赏。这是重大的事情,你要好好地去干呵。”解下腰中的佩刀交给了他。

某接受命令出营,天降大雾,走了三十余里,到了叛贼的网城。腾身越入,见大帐中灯烛明亮,叛贼母亲坐于上座,二个敌酋侍坐一旁,他们见了吴人某大声喝问:“什么人?”吴人某说:“年大将军认为阿娘通情达理,知道事情的顺逆,所以派奴才我来问好,带来宝贝奉赠阿娘黄,金二饼馈赠给两位台吉。”二人听说以后,非常高兴表示感谢。吴人某于是就骗他们说:“将军在十里外的地方等待阿娘,阿娘赶快去吧!”三人面面相觑有些犹豫,他解下腰中佩刀厉声说:“去就要快去,如果不去,我还要回去禀报将军。”他们的母亲说:“好一个蛮子(北方少数民族对当时南方人的称呼),我们一起走吧。”翻身上马,争二酋以及随行十余个骑兵同行,走了不到十里,岳来迎接。很快,前山火光起,两边山道的大炮击发,清军斩杀了叛贼母亲与二个敌首领回到军营。第二天,密探者来报,罗卜藏丹津已经逃往准噶尔部落,岳钟琪令命用长竿挑叛贼的三颗人头示众,其余三十三家台吉都震惊恐惧,乞求投降。

有人说,岳钟琪兵至哈达河时,攻打守地的叛贼,追击奔跑一昼夜,士卒马匹饥渴,塞外严寒地冻(四处无水),这时,忽然见地上涌出泉眼流成溪流,万马欢腾饱饮一顿,于是能奋力追入大山之中,歼杀叛贼二千名。罗卜藏丹津陷入绝境无计可施。于是就放出平日所养的野骡,驱赶它们直奔岳军阵前。骡子尾巴上有火焰腾起,众军非常吃惊恐慌,岳说:“这是火牛阵的老办法罢了,只能用一次而不能角两次啊可。”于是命令士卒们各拿长矛向前直奔,又用强弩一百余把尽力射杀它们,骡子感到疼痛,都反身往回奔跑,罗卜藏丹津军阵一片大乱,于是就歼灭了他们。

本题难度:一般