时间:2019-03-15 14:02:13

1、单选题 选出下列句中对加粗实词解释不正确的一项

[? ]

A.不爱珍器重宝肥饶之地/吝啬

B.天下云集响应,赢粮而景从/背负

C.谪戍之众,非抗于九国之师/抵御

D.始皇既没,余威震于殊俗/不同

参考答案:C

本题解析:

本题难度:简单

2、阅读题 文言文阅读。

贤 士 隐 居 者

士子修己笃学,独善其身,不求知于人,人亦莫能知者,所至或有之,予每惜其无传。比得《上虞李孟传》录示四事,故谨书之。

其一曰,慈溪蒋季庄,当宣和间,鄙①王氏之学,不事科举,闭门穷经,不妄与人接。高抑崇居明州城中,率一岁四五访其庐。季庄闻其至必倒屣出迎相对小室极意讲论自昼竟夜殆忘寝食告去则送之数里相得欢甚。或问抑崇曰:“蒋君不多与人周旋,而独厚于公,公亦拳拳于彼,愿闻其故?”抑崇曰:“余终岁读书,凡有疑而未判,与所缺而未知者,每积至数十,辄一扣之,无不迎刃而解。”而蒋之所长,他人未必能知之。世之所谓知己其是乎?

其二曰,王茂刚,居明之林村,在岩壑深处。有弟不甚学问,使专治生以糊口,而茂刚刻意读书,足迹未尝妄出,尤邃于《周易》。沈焕通判州事,尝访之。其见趣绝出于传注之外云。气象严重,窥其所得,盖进而未已也。

其三曰,顾主簿,不知何许人,南渡后寓于慈溪。廉介有常,安于贫贱,不蕲人之知。至于践履间,虽细事不苟也。平旦起,俟卖菜者过门,问菜把直几何,随所言酬之。他饮食布帛亦然。久之人皆信服,不忍欺。苟一日之用足,则②玩心坟典,不事交游。

其四曰,周日章,信州永丰人。操行介洁,为邑人所敬。开门授徒,仅有以自给,非其义一毫不取。家至贫,常终日绝食,邻里或以薄少致馈。时时不继,宁与妻子忍饿,卒不以求人。隆寒披纸裘,客有就访,亦欣然延纳。望其容貌,听其论议,莫不耸然。县尉谢生遗以袭衣,曰:“先生未尝有求,吾自欲致其敬耳,受之无伤也。”日章笑答曰:“一衣与万钟等耳,倘无名受之,是不辨礼义也。”卒辞之。

是四君子,真可书史策云。 ——选自(宋)洪迈《容斋随笔》,有删改。

注:①王氏:王安石 ②玩心:犹言专心致志。坟典:三坟、五典的并称,后转为古代典籍的通称《三坟》(即伏羲、神农、黄帝之书)、《五典》(即少昊、颛顼、高辛、尧、舜之书)、《八索》(乃八卦之说)、《九丘》(九州之志)等古书。

1、下列各项中对加粗字的解释,不正确的一项是(? )

A、率一岁四五访其庐——率:大概

B、殆忘寝食——殆:恐怕

C、虽细事不苟也——苟:马虎

D、辄一扣之——扣:求教

2、下列各组句子中加粗字意义和用法相同的一项是(? )

A、①不蕲人之知 ②项伯乃夜驰之沛公军

B、①不妄与人接 ②欲呼张良与俱去

C、①与所缺而未知者 ②重为乡党所笑

D、①苟一日之用足,则玩心坟典 ②此则岳阳楼之大观也

3、以下各项中都属于直接表现“贤士隐居者”的“贤”的一项是(? )

①蒋君不多与人周旋,而独厚于公

②王茂刚,居明之林村,在岩壑深处

③廉介有常,安于贫贱

④一衣与万钟等耳,倘无名受之,是不辨礼义也

⑤每积至数十,辄一扣之,无不迎刃而解

⑥开门授徒,仅有以自给,非其义一毫不取

A、①②③

B、②③④

C、④⑤⑥

D、③④⑥

4、以下对原文的叙述与分析,不正确的一项是(? )

A、蒋季庄不仅看不起王安石的学问,而且不愿参加科举考试,总是闭门研究经书,从来不与外人交往。 B、王茂刚和他弟弟不一样,他弟弟不喜欢做学问,他却潜心读古书,不轻易外出,尤其对《周易》有很深的造诣。

C、顾主簿家中并不富足,买菜却不在乎价钱。如果东西够一天用了,他就专心研究典籍,不喜欢交游。 D、周日章家中很贫穷,经常断粮,但从不求人,连县尉谢生送给他一套衣服他也拒不接受。

5、用“/”线给文中加粗的句子断句正确一项是(? )

A、季庄闻其至/必倒屣出迎/相对小室/极意讲论/自昼竟夜/殆忘寝食/告去则送之数里/相得欢甚

B、季庄闻其至/必倒屣出迎相对/小室极意/讲论自昼竟夜/殆忘寝食/告去则送之数里/相得欢甚

C、季庄闻其至/必倒屣出迎/相对小室/极意讲论/自昼竟夜/殆忘寝食/告去则送之/数里相得欢甚

D、季庄闻/其至必倒屣出迎/相对小室/极意讲论/自昼竟夜殆/忘寝食/告去则送之数里/相得欢甚

6、翻译上面文言文中划横线的句子。

①士子修己笃学,独善其身,不求知于人。

_______________________________________________________

②隆寒披纸裘,客有就访,亦欣然延纳。

_______________________________________________________

参考答案:1、B

2、B

3、D

4、A

5、A

6、①读书人加强自身修养,专心治学,只求完善自我,不要求被别人知道(或理解)。

②隆冬寒天披着纸一样的薄裘,有客人来访,也高兴地迎请接纳。

本题解析:

本题难度:困难

3、阅读题

阅读下面的文言文,完成下面的题。

包拯,字希仁,庐州合肥人也。始举进士,除大理评事,出知建昌县。以父母皆老,辞不就。久之,赴调,知天长县。有盗割人牛舌者,主来诉。拯曰:“第归,杀而鬻之。”寻复有来告私杀牛者,拯曰:“何为割牛舌而又告之?”盗惊服。徙知端州,迁殿中丞。端土产砚,前守缘贡,率取数十倍以遗权贵。拯命制者才足贡数,岁满不持一砚归。

使契丹,契丹令典客谓拯曰:“雄州新开便门,乃欲诱我叛人,以刺疆事耶?”拯曰:“涿州亦尝开门矣,刺疆事何必开便门哉?”其人遂无以对。

召权知开封府,迁右司郎中。拯立朝刚毅,贵戚宦官为之敛手,闻者皆惮之,人以包拯笑比黄河清。童稚妇女,亦知其名,呼曰:“包待制”。京师为之语曰:“关节不到,有阎罗包老。”旧制,凡讼诉不得径造庭下。拯开正门,使得至前陈曲直,吏不敢欺。中官势族筑园榭侵惠民河,以故河塞不通,适京师大水,拯乃悉毁去。或持地券自言,有伪增步数者,皆审验劾奏之。

拯性峭直,恶吏苛刻,务敦厚,虽甚嫉恶,而未尝不推以忠恕也。与人不苟合,不伪辞色悦人。平居无私书,故人、亲党皆绝之。虽贵,衣服、器用、饮食如布衣时。尝曰:”后世子孙仁宦,有犯赃者,不得放归本家,死不得葬大茔中。不从吾志,非吾子孙也。”(选自《宋史·包拯传》)

1.下列加粗词的意思,理解有误的是(?)

A.第归,杀而鬻之/只管回去。

B.前守缘贡/以进贡为借口。

C.有犯赃者/犯贪污罪。

D.死不得葬大茔中/茔,坟墓,大茔,大坟墓。

2.下列文句,全表现包拯刚毅廉洁的一组是(?)

①以父母皆老,辞不就。

②拯命制者才足贡数,岁满不持一砚归。

③人以包拯笑比黄河清。

④关节不到,有阎罗包老。

⑤虽甚嫉恶,而未尝不推以忠恕也。

⑥与人不苟合,不伪辞色悦人。

⑦虽贵,衣服、器用、饮食如布衣时。

A.①③④⑦

B.②④⑥⑦

C.②③⑤⑥

D.①③⑥⑦

3.下列对文章的理解和分析错误的一项是(?)

A.包拯巧用妙计,智破盗割牛舌案,连盗贼都吃惊佩服。

B.端州知府轻率地敛取是贡数几十倍的砚台,来赠送给当朝权贵。

C.包拯不畏权势,将朝中官员和势家望族私筑的园林楼榭全部拆毁。

D.包拯虽然性格严厉,却极力推行仁政。

4.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)或持地券自言,有伪增步数者,皆审验劾奏之。

____________________________________________________

(2)拯性峭直,恶吏苛刻,务敦厚,虽甚嫉恶,而未尝不推以忠恕也。

____________________________________________________

参考答案:

1.D

2.B

3.C

4.(1)有人拿着地券虚报自己的田地数,包拯都严格地加以检验,上奏弹劾弄虚作假的人。

(2)包拯性情严峻刚直,憎恶办事小吏苛杂刻薄,务求忠诚厚道,虽然非常憎恨厌恶,但从来没有不施行忠恕之道的。

本题解析:

本题难度:一般

4、阅读题 阅读下面的文言文,完成后面题目。

林类①年且百岁,底春被裘,拾遗穗于故畦,并歌并进。孔子适卫,望之于野。?顾谓弟子曰:“彼叟可与言者,试往讯之!”子贡请行。逆之垅端,面之而叹曰:“先生曾不悔乎,而行歌拾穗?”林类行不留,歌不辍。子贡叩之,不已,乃仰而应曰:“吾何悔邪?”子贡曰:“先生少不勤行,长不竞时,老无妻子,死期将至,亦有何乐而拾穗行歌乎?”林类笑曰:“吾之所以为乐,人皆有之,而反以为忧。少不勤行,长不竞时,故能寿若此。老无妻子,死期将至,故能乐若此。”子贡曰:“寿者人之情,死者人之恶。子以死为乐,何也?”林类曰:“死之与生,一往一反。故死于是者,安知不生于彼?故吾知其不相若矣,吾又安知营营而求生非惑乎?亦又安知吾今之死不愈昔之生乎?”子贡闻之,不喻其意,还以告夫子。夫子曰:“吾知其可与言,果然;然彼得之而不尽者也。”?

子贡倦于学,告仲尼曰:“愿有所息。”仲尼曰:“生无所息。”子贡曰:“然则赐息无所乎?”仲尼曰:“有焉耳。望其圹②,睾如也,宰如也,坟如也,鬲如也,则知所息矣。”子贡曰:“大哉死乎!君子息焉,小人伏焉。”仲尼曰:“赐!汝知之矣。人胥知生之乐,未知生之苦;知老之惫,未知老之佚;知死之恶,未知死之息也。晏子曰:‘善哉,古之有死也!仁者息焉,不仁者伏焉。’死也者,德之徼③也。古者谓死人为归人。夫言死人为归人,则生人为行人矣。行而不知归,失家者也。一人失家,一世非之;天下失家,莫知非也。有人去乡土、离六亲、废家业、游于四方而不归者,何人哉?世必谓之为狂荡之人矣。又有人钟贤世,矜巧能,修名誉,夸张于世而不知已者,亦何人哉?世必以为智谋之士。?此二者,胥失者也。而世与一不与一,唯圣人知所与,知所去。”(选自《列子④·天瑞》)

【注】?①林类:古代隐士,事迹不详。②圹:坟墓。③徼:求取。④列子:战国时期郑国人,学说属于道家之流。《列子》为道教经典著作之一。

小题1:对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(?)

A.孔子适卫适:到;往

B.逆之垅端逆:阻挡

C.子贡闻之,不喻其意喻:明白;了解

D.矜巧能,修名誉矜:夸耀;自得

小题2:下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是 (?)

A.生无所息某所,而母立于兹

B.君子息焉积土成山,风雨兴焉

C.面之而叹曰富与贵,是人之所欲也

D.乃仰而应曰人而无信,不知其可也

小题3:下列叙述对原文理解不正确的一项是 (?)

A.列子用林类的故事告诉人们,以求生为快乐,也许正是人们忧虑的根源;超越生与死来看待人生,也许才能像林类那样充满快乐。

B.人们恋生惧死是因为留恋这属于自己的唯一一次生命,而在林类看来,人人都会死,死后还会在别处重生,所以死亡没有什么可怕的。

C.孔子认为,无论“狂荡之士”还是“智谋之士”都是有过失的,只有圣人才知道要赞扬其中的哪一种人,反对其中的哪一种人。

D.列子用子贡倦于学的故事告诉人们,生命是与辛劳相伴的,唯有死亡才是彻底的休息和解脱,才能使人回到和谐安宁的状态之中。

小题4:将文中画线的句子翻译成现代汉语。(12分)

①先生少不勤行,长不竞时,老无妻子,死期将至,亦有何乐而拾穗行歌乎?(4分)

②人胥知生之乐,未知生之苦;知老之惫,未知老之佚(4分)

③而世与一不与一,唯圣人知所与,知所去(4分)

参考答案:

小题1:B

小题2:B

小题3:C

小题4:(1)您少年时懒惰不努力,长大了又不争取时间,到老了还没有妻子儿女,现在已经死到临头了,又有什么快乐值得拾谷穗时边走边唱歌呢?(勤行、竞时、妻子、句意)

(2)人们都知道活着的快乐,却不知道活着的劳苦;都知道老年的疲惫,却不知道老年的安逸;(胥、惫、佚、句意)

(3)而世上的人却赞扬一个,反对一个。只有圣人才知道什么该赞扬,什么该反对。(与、知所与、去、句意)

本题解析:

小题1:逆:迎、迎接、迎着。实词题目近些年考核有难度加大的趋势,一般刻意回避考纲规定的120个实词,答题的最好方法是把所给的词义代到原文中去,看语意是否通顺来确定答案的正确与否,此题的“逆”应为“迎、迎接、迎着”的意思,把“阻挡”代到原文中去,翻译成“在田埂的一头拦住他,面对着他感叹道”似乎也讲的通,所以此题还是有难度的。此时可以结合一些成语断定,如“目逆而送”。再如此题的“喻”,可以想到“不可理喻”。

小题2:A.“所”和动词结合,名词性结构/名词,处所,地方;B兼词,相当于“于之”、“于此”、“于彼”;C代词/主谓之间;D修饰关系/假设关系。文言虚词的题目心中一定要明确词性的区分,比如本题中的“所”应重点区是名词、还是作所系结构,所字结构是作宾语还是作定语;“焉”要区分是作代词、副词、还是兼词、助词;“而”要区分是顺接、并列还是转折;“之”要区分是代词、助词、还是动词,代词要区分是人称代词还是指示代词,助词要区分是结构助词还是语气助词,结构助词还要区分是“的”,还是“主谓取独”,是“宾语前置”,还是“定语后置”。试题的组成由一句文中句子和一句课本句子组成,文中句子还可以推断,课本如果不熟那简直是灭顶之灾,所以文言文基本要达到熟读成诵的地步。

小题3:此类题目一般不会太难,命题方向重要是人物、时间、地点、事件的混淆和关键词语的误译。抓住这几方面仔细对读原文找到错误,应该很简单。原句“此二者,胥失者也。而世与一不与一,唯圣人知所与,知所去。”,“孔子”认为,无论“狂荡之士”还是“智谋之士”都是(有所)失的,这两种人都不值得赞扬,只有圣人知道所赞扬的什么,所反对的是什么。关键词语“所与”“所去”的翻译为“所称赞的人,所反对的人”,选项指代出现错误。

小题4:翻译题是区分度较大的题目,一定要注意直译,因为判卷时间较紧,一般就看重点词语的翻译情况,所以如果不是直译有时意思对可能老师误判。还要注意文言句式,如果有考纲规定的“判断句”“被动句”“宾语前置句”“定语后置句”“介宾短语后置句”“省略句”在翻译中一定要有所体现。关键点(1)竞时——争取时间,妻子——妻子儿女(古今异义),拾穗行歌——拾谷穗时边走边唱歌呢。(2)胥——都,惫——疲惫,佚——安逸(通假字,通“逸”)。(3)与——赞扬,去——反对,所字结构的翻译。

【参考译文】

林类的年纪将近一百岁了,到了春天还穿着粗皮衣,在田地里拾取收割后遗留下来的谷穗,一面唱歌,一面往前走。孔子到卫国去,在田野上看见了他,回头对学生说:“那位老人是个值得对话的人,试试去问问他。”子贡请求前往。在田埂的一头迎面走去,面对着他感叹道:“先生没有后悔过吗?却边走边唱地拾谷穗?”林类不停地往前走,照样唱歌不止。子贡再三追问,他才仰着头答复说:“我后悔什么呢?”子贡说:“您少年时懒惰不努力,长大了又不争取时间,到老了还没有妻子儿女,现在已经死到临头了,又有什么快乐值得拾谷穗时边走边唱歌呢?”林类笑着说:“我所以快乐的原因,人人都有,但他们却反而以此为忧。我少年时懒惰不努力,长大了又不争取时间,所以才能这样长寿。到老了还没有妻子儿女,现在又死到临头了,所以才能这样快乐。”子贡问:“长寿是人人所希望的,死亡是人人所厌恶的。您却把死亡当作快乐,为什么呢?”林类说:“死亡与出生,不过是一去一回。因此在这儿死去了,怎么知道不在另一个地方重新出生呢?由此,我怎么知道死与生不一样呢?我又怎么知道力求生存而忙忙碌碌不是头脑糊涂呢?同时又怎么知道我现在的死亡不比过去活着更好些呢?”子贡听了,不明白他的意思,回来告诉了孔子。孔子说:“我知道他是值得对话的,果然如此;可是他懂得自然之理并不完全彻底。”

子贡对学习有些厌倦,对孔子说:“希望能休息一阵。”孔子说:“人生没有什么休息。”子贡问:“那么我也就没有休息的时候了吗?”孔子回答说:“有休息的时候。你看那空旷的原野上,有高起来的地方,好像是墓穴,又像是土丘,又像是底朝上的饭锅,就知道休息的时候了。”子贡说:“死亡真伟大啊!君子在那时休息了,小人在那时被埋葬了。”孔子说:“赐!你现在已经明白了。人们都知道活着的快乐,却不知道活着的劳苦;都知道老年的疲惫,却不知道老年的安逸;都知道死亡的可恶,却不知道死亡是休息。晏子说过:‘真好啊,自古以来就有死亡!仁慈的人在那时休息了,不仁的人在那时被埋葬了。’死亡是德所求取的事情。古人把死人叫做归人。说死人是归人,那么活着的人就是行人了。一直在外面行走而不知道回家,那是抛弃了家庭的人。一个人抛弃了家庭,所 有世上的人都反对他;天下的人都抛弃了家庭,却没有人知道反对。有人离开了家乡,抛弃了亲人,荒废了家业,到处游荡而不知道回家,这是怎样的人呢?世上的人一定会说他是放荡而疯狂的人。又有人专心致志于盛世之治,自以为聪明能干,于是博取功名,到处夸夸其谈而不知道停止,这又是怎样的人呢?世上的人一定会认为他是有智慧谋略的人。这两种人都是错误的,而世上的人却赞扬一个,反对一个。只有圣人才知道什么该赞扬,什么该反对。”

本题难度:简单

5、阅读题 阅读下面的文言文

孙谦字长逊,东莞莒人也。年十七,豫州刺史引为左军行参军,以治干称。父忧去职,客居历阳,躬耕以养弟妹,乡里称其敦睦。宋江夏王义恭闻之,引为行参军。出为句容令,清慎强记,县人号为神明。泰始初,事建安王休仁,休仁以为司徒参军,言之明帝,擢为巴东建平二郡太守。郡居三峡,恒以威力镇之。谦将述职,敕募千人自随。谦曰:“蛮夷不宾,盖待之失节耳,何烦兵役,以为国费。”固辞不受。至郡,布恩惠之化,蛮僚怀之,竞饷金宝,谦慰喻而还,一无所纳。及掠得生口,皆放还家。奉秩出吏民者,悉原除之。郡境翕然,威信大著。视事三年,征还为抚军中兵参军。元徽初,迁征北司马府主簿。建平王将称兵,患谦强直,托事遣使京师,然后作乱。及建平诛,迁左军将军。齐代初,为钱唐令,治烦以简,狱无系囚。及去官,百姓以谦在职不受饷遗,追载缣帛以送之,谦却不受。每去官,辄无私宅,常借官空厩居焉。天监六年,出为零陵太守,巳衰老,犹强力为政,吏民安之。先是,郡多虎暴,谦至绝迹。及去官之夜,虎即害居民。谦为郡县,常勤劝课农桑,务尽地利,收入常多于邻境。九年,以年老,征为九禄大夫。既至,高祖嘉其清洁,甚礼异焉。

谦自少及老,历二县五郡,所在廉洁。居身俭素,冬则布被莞席,夏日无帱帐,而夜卧未尝有蚊蚋,人多异焉。年逾九十,强壮如五十者,每朝会,辄先众到公门。力于仁义,行己过人甚远,从兄灵庆尝病寄于谦,谦出行还问起居。灵庆曰:“向饮冷热不调,即时犹渴。”谦退遣其妻。有彭城刘融者,行乞疾笃无所归,友人舆送谦舍,谦开厅事以待之。及融死,以礼殡葬之。众咸服其行义,十五年,卒官,时年九十二。?(选白《梁书·列传第四十七》有删改)

小题1:对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是

A.蛮夷不宾,盖待之失节耳宾:服从,归顺。

B.固辞不受固:坚持,坚决。

C.常勤劝课农桑劝:劝说,规劝。

D.行乞疾笃无所归笃:(病)重。

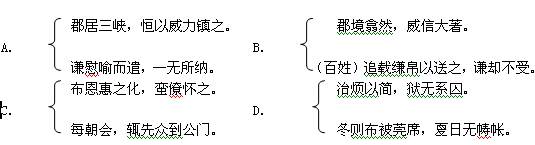

小题2:以下各组句子中,分别表明孙谦“治干”(处理政务的才干)和“廉洁”的一组是

小题3:下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是

A.孙谦年轻时,就表现出了过人的才干,后因父亲去世而离职守丧。在客居历阳期间,孙谦亲自耕种来供养弟妹,兄弟和睦,他的为人不仅获得乡里人的称赞,他也因此被江夏王选用为“行参军”。

B.孙谦被提拔为巴东建平二郡太守时,拒绝了明帝要求他带兵进驻的圣旨,不依靠武力威压镇服郡中百姓,而是采取广施惠政、推行教化等一系列利民措施,“蛮僚”纷纷归服,郡境之内安然无事。

C.孙谦任零陵太守时,虽然年老衰弱,但还是努力处理政事,使属吏百姓都感到安适,就连那内常伤害人畜的老虎也好像受孙谦德政的感化,在孙谦任职期间竟然绝迹,而孙谦离职的当晚,虎又出来伤人。

D.孙谦努力奉行仁义,他的堂兄曾因病寄住在孙谦家中,孙谦出外回家后都要去问候堂兄,当得知堂兄饮食起居状况不好时,就派自己的妻子去照料堂兄。孙谦还收留了行乞病重且无家可归的刘融,并在其死后殡葬了他。

小题4:把第Ⅰ卷文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)建平王将称兵,患谦强直,托事遣使京师,然后作乱。(5分)

译文:?

(2)每去官,辄无私宅,常借官空厩居焉。(5分)

译文:?

参考答案:

小题1:C

小题1:B

小题1:D

小题1:(1)建平王将要举兵(反叛),担心孙谦刚强正直(进谏阻止),/假藉公事之名派孙谦赶赴京城,然后发动叛乱。译出大意给2分(“/”所分各1分);“称兵”、“患”、“遣(之)”三处,译对一处给1分。(5)

(2)每次离职,孙谦总是没有自己私有的房宅,/常常向官府借空马棚居住。

译出大意给2分(“/”所分各1分);“去官”“辄”“厩”三处,译对一处给1分。(5)

本题解析:

小题1:(劝:勉励,鼓励)?

小题1:略

小题1:(“遣”古代指丈夫休弃妻子。该项错在“当得知堂兄饮食起居状况不好时,就派自己的妻子去照料堂兄”,原文是孙谦因妻子照料堂兄不周而把她休弃。)

小题1:略?

【文言文参考译文】孙谦字长逊,东莞莒人。孙谦十七岁时,豫州刺史选用孙谦为左军行参军,孙谦以处理公事的才干着称。因为父亲去世,孙谦离职守丧。他客居历阳,亲自耕种以供养弟妹,同乡人都称赞他们兄弟间的亲厚和睦。宋江夏王刘义恭听说孙谦的为人,选用孙谦为行参军。孙谦出京任句容令,他清廉谨慎,记忆力强,县中百姓称他明智如神。泰始初年,孙谦事奉建安王刘休仁,刘休仁命孙谦为司徒参军,并向明帝推荐他,孙谦被擢拔为巴东建平二郡太守。二郡都处在三峡之中,以往常常依靠武力威压镇服郡中百姓。孙谦将要赴任,明帝下令要孙谦招募一千兵丁跟随。孙谦说:“蛮夷不肯归顺,是因为对待他们缺少一定的准则罢了,哪里用得着派兵打仗,耗费国家资财呢!”孙谦坚决拒绝,不肯接受兵丁。到郡之后,孙谦广施惠政,推行教化,蛮僚都纷纷归服,并争着向孙谦馈赠金银财宝,孙谦一一抚慰他们,晓之以理,然后把他们送回去,馈赠的金银财宝一点儿也不接受。后来抓住一些违法的蛮僚,也都把他们释放回家。本由吏民承担的官员俸禄,也全都把吏民的负担免除。这样一来,郡境之内安然无事,孙谦的威望大大提高。孙谦在二郡治政三年,朝廷征召他回京任抚军中兵参军。元徽初年,孙谦迁任征北司马府主簿。建平王将要举兵(反叛),担心孙谦刚强正直(进谏阻止),假藉公事之名派孙谦赶赴京城,然后发动叛乱。建平王被诛之后,孙谦迁任左军将军。齐代初年,孙谦任钱唐令。他以简洁的方法处理繁杂的政务,狱中不拘留尚未审讯判罪的犯人。孙谦离职的时候,百姓们因为孙谦在职期间不接受馈赠,就在孙谦离县之后用船装着缣帛追着送给孙谦,孙谦拒不接受。每次离职,孙谦总是没有自己私有的房宅,常常向官府借空马棚居住。天监六年,孙谦出京任零陵太守,他已经年老衰弱,但还是努力处理政事,属吏百姓都感到安适。孙谦到任以前,郡中虎多,常伤害人畜,孙谦到任之后,虎竟绝迹。孙谦离职的那天夜晚,虎又出来伤害当地百姓。孙谦任郡县长官,常常努力鼓励督促百姓耕种农田,种桑养蚕,力求地尽其利,他属下百姓常常比相邻郡县的百姓收入更多。天监九年,因为孙谦年老,朝廷征调他为光禄大夫。孙谦回京赴任之后,高祖十分赞赏孙谦的清廉高洁,对他以隆厚的礼仪相待,恩宠又特别优厚。

孙谦从年轻直到年老,历任二县五郡的长官,处处都保持廉洁。他生活俭省朴素,冬天盖布被铺莞席,夏天没有床帐,但他夜晚睡觉却未曾有蚊蚋侵扰,很多人对此都感到奇异。孙谦年逾九十,但身体强壮,如同五十岁的人。每逢朝会,他往往在众人之先到达朝门。他努力奉行仁义,立身行事超过别人很远。孙谦的从兄孙灵庆曾因有病寄住在孙谦家中,孙谦一次出外,回家后去问候孙灵庆的饮食起居状况。孙灵庆说:“先前喝水觉得冷热不合适,随即就又感到口渴。”孙谦从孙灵庆那儿出来后就休弃了自己的妻子。彭城人刘融,行乞时病重,无家可归,朋友们把他抬到孙谦家中,孙谦打开厅堂接待刘融。刘融死后,孙谦按礼仪殡殓埋葬他。大家对他奉行仁义都非常敬服。天监十五年,孙谦在任职期间去世,死时九十二岁。

本题难度:一般