时间:2020-01-16 07:37:05

1、综合题 读表,回答下列问题。(10分)

| ?纬度 | 年降水量(毫米) | ||

| 大洋 | 大陆 | 全球 | |

| 北纬60°~50° | 1123 | 488 | 767 |

| 北纬50°~40° | 1351 | 513 | 912 |

| 北纬40。~30~ | 1307 | 588 | 885 |

| 北纬30°~20° | 897 | 676? | 814 |

| 北纬20°~10° | 1253 | 815 | 1138 |

参考答案:(1)降水地区分布不均,多雨区和少雨区相间分布,大洋降水比大陆降水多。北纬60°~50°和北纬20°~30°全球降水量较少。(2)该地区受副热带高压控制,盛行下沉气流。(3)受夏季风和台风影响。

本题解析:本题考查世界的降水分布和资料分析综合能力。(1)直接根据表格数据分析,主要体现海陆差异和不同纬度的差异。(2)北纬20°--30°之间的降水少,主要从大气环流角度分析。(3)该纬度的大陆东部受季风环流影响,降水较多。

本题难度:一般

2、综合题 (10分)阅读图文资料,结合已掌握的地理知识,回答问题。

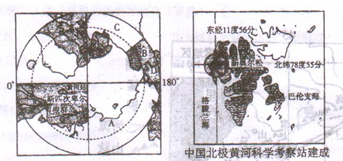

材料一:2007年9月20日,俄罗斯官方宣称经深海考察结果证实,北极的120万平方公里地区应属俄罗斯所有。美国、加拿大等国不仅公开表示不满,而且也纷纷采取新的抗衡举动。以北极为对象的地缘政治斗争从此将成为国际关系新的组成部分。

材料二:2004年7月28日,我国在挪威斯匹次卑根群岛 的新奥尔松建立了第一个北极科学考察站——黄河站(78°55′N,11°56′E)。

1.A、B、C三个国家中,地跨两洲的是?国(填字母);人口超过1亿的是?国(填字母),其中B国人口较快增长的主要原因是?。

2.北极地区降水量很少,但仍为湿润地区,这是因为?。

3.斯匹次卑尔根群岛的海岸线曲折破碎,这是由于?作用形成的。

4.斯匹次卑根群岛虽然地处高纬,但其冬季气温明显高于同纬度其他地区,其最主要的成因是(?)

A.地形以平原为主? B.降水稀少,大气对太阳辐射的反向作用弱

C.暖流的影响? D.四周被海洋包围,受海洋的影响明显

5.关于北极黄河站、南极中山站(69°22′S,76°23′E)的叙述中,正确的是

A.黄河站盛行东南风,中山站盛行东北风

B.一年中,黄河站的极昼极夜时间短于中山站的极昼极夜时间

C.黄河站的自转线速度比中山站快

D.黄河站位于中山站的西北方向

6.估算黄河站至北极的距离约为?

A.888千米? B.1230千米 C.2332千米 D.3664千米

7.简要说明北极科考的意义(至少二方面)。

参考答案:

本题解析:

1.据图分析,A为俄罗斯,B为美国,C为加拿大,所以地跨两大洲的国家是A(亚洲、欧洲)和B(北美洲、大洋洲)。人口超过1亿的是国家是A俄罗斯,B美国。美国人口增长快的原因是:经济发展水平高,大量接纳外来移民。

2.北极地区受极地高压影响,降水量少,但气温低,蒸发弱,所以为湿润地区。

3.欧洲西部海岸线曲折破碎主要是由于冰川侵蚀作用而形成的。

4.该地受北大西洋暖流影响,暖流对气候的影响是增温、增湿。

5.A选项错误,南北半球极地东风风向不同,北极附近风向为东北风,南极附近风向为东南风;B、C选项错误,因为黄河站纬度高于中山站,所以黄河站的极昼极夜时间长于中山站,黄河站自转线速度小于中山站。D选项正确,根据经纬度判读黄河站位于中山站西北方向。所以选择D选项。

6.黄河站距离北极的距离=111千米×(90°-78°55′)≈1221千米,所以选择B选项。

7.极地科考的意义重大:如了解北极环境变化对全球的影响,获得参与北极地区研究的权利,创建科研平台,解开众多科学谜团等。

点评:本题考查知识点较多,重点在自然地理方面,实现了初、高中地理知识的结合。

本题难度:一般

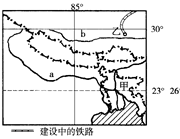

3、单选题 读图为某地区图,读图回答小题

小题1:图中甲国是世界上洪涝灾害最严重的国家之一,该国洪涝灾害频繁发生的主要原因是

属于热带季风气候区,降水量的季节变化大

国家贫困,水利设施差?③ 地势低平,排水不畅④ 气温高,山地冰川融化量大

A.①④

B.①②

C.②③

D.①③

小题2:a、b两河流域之间的山脉,其南坡雪线比北坡低的主要影响因素是

A.光照

B.热量

C.地形

D.降水

参考答案:

小题1:D

小题2:D

本题解析:

小题1:洪涝灾害的发生主要从气候、地形和河流等因素分析,由于甲国位于恒河下游,地势低平,且受热带季风气候影响,降水量的季节变化大,故多洪涝灾害。

小题2:雪线高度主要受气温和降水量影响,a、b两河流域之间的山脉为喜马拉雅山脉,其南坡为向阳坡,气温较高,故雪线应该较高,但南坡雪线较低,主要是由于南坡为西南季风的迎风坡,多地形雨,降水丰富,故雪线低。

点评:本题难度不大,属于区域地理的常规性考点,解题的关键是掌握洪涝形成的主要自然因素和影响雪线高低的主要因素。

本题难度:一般

4、综合题 (10分)分析下列材料,完成后面的问题。

材料一2013年9月7日上午,中国国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学作重要演讲,提出共同建设“丝绸之路经济带”。为了使欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔,可以用创新的合作模式,共同建设“丝绸之路经济带”,这是一项造福沿途各国人民的大事业。

材料二:中亚区域简图

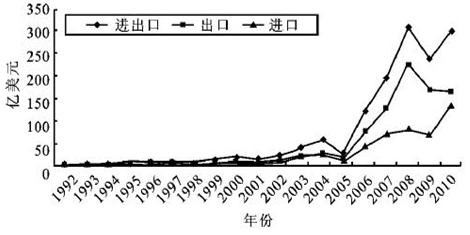

材料三:1992----2010中国与中亚五国的贸易收支变化

(1)简述中亚地区地理环境的基本特点(6分)

(2)中国从中亚地区进口和向中亚地区出口的商品各有哪些?(4分)

参考答案:

(1)地形以丘陵和平原为主,地势东高西低;气候以温带大陆性气候为主,降水少,气温较差大;河流较少,且多内流河,夏季水量较大;以荒漠和草原为主的植被,生态环境比较脆弱。(每个要点2分,答对其中三个要点得满分)

(2)从中亚进口的主要是天然气、煤炭、石油等能源(2分);向中亚出口的以服装、鞋帽、食品、家电等轻工业产品为主(2分)

本题解析:

(1)中亚位于亚洲中部,地形区有哈萨克丘陵、图兰平原,里海沿岸平原等,所以地形以丘陵和平原为主,东部接帕米尔高原,所以地势东高西低。由于深入大陆内部,海洋水汽难以到达,降水少,所以气候以温带大陆性气候为主,降水少,气温较差大。河流较少,且多内流河,以冰雪融水为主要补给水源,夏季水量较大。气候干旱,以荒漠和草原植被为主,生态环境比较脆弱。

(2)中亚地区石油、天然气、煤炭等自然资源丰富,地广人稀,有大量的资源可以出口,中国经济发展较快,能源资源供应紧张,所以从中亚进口的主要是天然气、煤炭、石油等能源。

中亚地区经济水平低,工业落后,中国通过改革开放政策,经济发展快,工业产品价格低,符合中亚地区人们的需求,所以向中亚出口的以服装、鞋帽、食品、家电等轻工业产品为主。

本题难度:一般

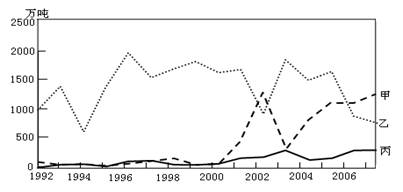

5、单选题 下图为中国(不包括港澳台地区)、俄罗斯、澳大利亚小麦出口量随年代变化示意图。读图回答以下问题。

小题1:曲线甲、乙、丙代表的国家分别为

A.中国、澳大利亚、俄罗斯

B.澳大利亚、俄罗斯、中国

C.澳大利亚、中国、俄罗斯

D.俄罗斯、澳大利亚、中国

小题2:乙国2002年小麦出口量突然下降,其原因最有可能是

A.生态退耕

B.市场需求变化

C.自然灾害

D.调整农业生产结构

小题3:关于甲、乙、丙三国,下列说法正确的是

A.甲国首都是作为政治中心新建的城市

B.乙国向丙国大量进口铁矿石

C.丙国小麦出口量低是因为纬度高热量不足

D.城市化水平乙>甲>丙

参考答案:

小题1:D ?

小题2:C?

小题3:D

本题解析:

小题1:从图中可以看出乙国总体出口小麦较多,近年来出口量正在下降过程中;甲国在2000年之前出口量很小,2000年以后,甲国出口小麦增长量较大,也有较大的波动,近年来增在增长过程中,而且超过乙国;丙国总体出口小麦较少。故乙国应为自然条件适应小麦生长,且产量较高,应为澳大利亚。依据甲国的情况,应为俄罗斯。因为俄罗斯人少地多,加之国家对粮食生产的重视,故近年来小麦生产量较大。丙国为中国,中国自然条件比较优越,小麦产量较高,但是人口众多,生产的粮食主要用于解决温饱问题,出口较少。故D正确。

小题2:乙国小麦出口一直较多,说明该国小麦产量一直较高,2002年前后的小麦出口量也都比较高,说明不可能是降低小麦产量,故A、D错误;对世界小麦需求来说,总体还是需求量较大,而且2002年是一个突然变化,故B项错误;而自然灾害的发生有很大的突发性,故2002年的突然降低应为C。

小题3:根据前面对甲乙丙三国的确定,甲国--俄罗斯首都是莫斯科,是该国的政治中心,但是从历史来看,并不是新建的,故A错。乙国--澳大利亚,该国铁矿石产量很高,为世界主要出口铁矿石国家之一,故B错。丙国--中国,该国小麦出口量低是由于该国的小麦生产主要满足本国自己的需求,故C错。从城市化水平来看,乙国澳大利亚地广人稀,自然条件相对较优越,发展了混合农业,商品率高,故城市化水平最高,甲国俄罗斯自然条件相对较差,但近年来产量大幅度提升,说明农业得到较大发展,农业人口比重相对较大,故城市化水平次之,中国是发展中国家,城市化水平最低。故D正确。

本题难度:一般