时间:2020-01-16 07:24:28

1、单选题 几千万年前,恐龙称霸全球,但不知什么原因,恐龙突然绝灭。恐龙绝灭后,地球上其他动物得以生存和繁衍下来,这是自然地理环境的什么功能在起作用?( )

A.光合作用

B.生产功能

C.分解功能

D.平衡功能

参考答案:D

本题解析:地理环境的功能表现为:生产功能和平衡功能;据此可排除选项A、C项。而根据题干信息,在无人类干扰时生态系统得以持续和动态发展,这反映了地理环境具有平衡功能。

点评:本题难度较低,学生只要掌握自然地理环境的两大基本功能和相互差异,并能结合人类活动在自然地理环境中的作用分析。

本题难度:简单

2、单选题 我国南方季风区,气候高温多雨,地表发育了红壤,生长着亚热带常绿阔叶林,河流发育多外流河,这种自然特征体现了:

A.地理环境的整体性

B.地理环境的差异性

C.南方环境的独特性

D.自然景观的差异性

参考答案:A

本题解析:我国南方地区地貌上是低山丘陵与平原交错分布;气候上高温多雨,发育了红壤;植被以亚热带常绿阔叶林为主;河流众多,水量丰富。这是南方各自然要素相互作用、相互制约、相互渗透的结果,它体现了陆地环境的整体性。

本题难度:简单

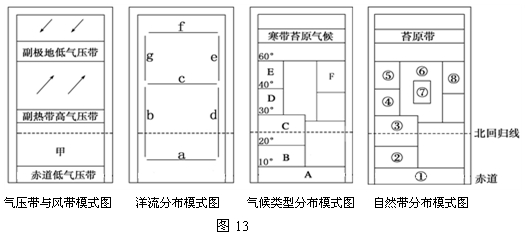

3、综合题 地理环境各要素相互联系、相互影响,构成了一个有机整体。读图13,完成下列问题。(13分)

(1)在“气压带与风带模式图”中,甲地位于_________风带),请在图上相应的位置用箭头画出该风带的风向。

(2)在“洋流分布模式图”中标出a、b、c、d四处洋流流向,d处洋流属于________(暖流或寒流)。e处洋流对“气候类型分布模式图”中的E处沿海地区气候的影响是______________?。

(3)D气候类型的成因是?___________?,与之对应的④地的自然带是?___________?。

(4)在“自然带分布模式图”中,自然带①②③④的变化体现了地理环境地域分异规律中的?_________地域分异,这种分异是以________?为基础的。自然带⑤⑥⑦⑧的变化体现了地理环境地域分异规律中的?________ 地域分异,这种分异主要受?_____ 条件控制。

(5)①自然带近年来遭受人类破坏的程度越来越严重,这对全球气候产生的主要影响是_______?,进而对于沿海地区可能造成的主要影响是?________________________?。

参考答案:

(1)信风带东北信风带?图略?(2分)

(2)图略?寒流?增温增湿?(3分)

(3)副热带高气压带和西风带交替控制?亚热带常绿硬叶林?(2分)

(4)由赤道到两极?热量?从沿海向内陆?水分?(4分)

(5)会使大气中二氧化碳浓度升高,导致全球变暖?海平面上升,淹没沿海地区,海水倒灌等(任答1点),危及沿海人类生命财产安全?(2分)

本题解析:略

本题难度:简单

4、单选题 国务院曾发出通告,在内蒙古草原禁止挖发菜、甘草、麻黄草。据此完成1—2题。

1、国务院作出上述决策的原因是

[? ]

A.上述植物属珍稀植物,必须加以保护

B.研究发现,食用发菜对人体健康有害

C.甘草、黄麻草属淘汰使用的药材

D.保护草原植被,防止荒漠化、沙尘暴

2、下列规定中,与国务院通告目的不同的是

[? ]

A.鄱阳湖每年10月至次年3月休渔

B.禁止捕杀藏羚羊

C.南方农田禁止捕食青蛙

D.上海市限制摩托车进入主要市内干道

参考答案:1、D

2、D

本题解析:

本题难度:简单

5、单选题 读下图,完成小题。 1.沿箭头a方向自然带的变化属于:2.沿箭头b方向自然带变化的主要因素是

1.沿箭头a方向自然带的变化属于:2.沿箭头b方向自然带变化的主要因素是

A.经度地带性规律

B.纬度地带性规律

C.垂直地带性规律

D.非地带性现象

E.热量

F.水分

G.人类活动

H.海拔高度

参考答案:1. B

2. B

本题解析:试题分析:

1.箭头a方向指示的是自然带南北方向上的变化,热量条件是产生这种分异的基础,体现了从赤道到两极的地域分异规律,属于纬度地带性规律。正确答案选B。

2.箭头b方向指示的是自然带东西方向上的变化,水分条件是产生这种分异的基础,体现了从沿海到内陆的地域分异规律。正确答案选B。

考点:主要考查了自然带水平地域分异。

点评:本题难度较小。要求学生熟练掌握自然带水平地域分异。

考点:地理环境的差异性

结合实例,说明地理环境从赤道到两极、从沿海到内陆及垂直地带的地域分异规律;理解地理环境差异性对人类活动的影响

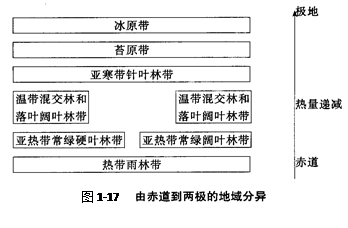

①由赤道到两极的地域分异(如图1-17)

A、自然带变化规律:由南向北变化(沿纬度变化方向变化)

B、成因:太阳辐射从低纬向两极递减,导致热量变化,也引起水分变化,是以热量为基础的水热共同作用下的结果。

C、分布明显的地区:

低纬度地区、高纬度地区、沿某南北向线路(海岸线、经线等)由赤道向两极。

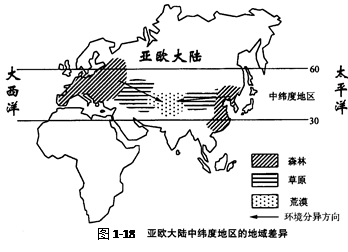

②从沿海向内陆的地域分异(如图1-18)

A、自然带变化规律:由东向西变化(沿经度变化方向变化)

B、成因:由于受海洋水汽影响的程度不同,水分条件从沿海向内陆递减的结果。

C、分布明显的地区:中纬度大陆地区,尤其是亚欧大陆。

本题难度:简单