时间:2020-01-08 12:40:08

1、判断题 南水北调东线工程全线水可自流,但由于水质差,需“先治污后调水”。

参考答案:错

本题解析:

本题考查了我国重大的水利工程;资源的跨区域调配。南水北调东线工程有现有河道京杭大运河,工程量小,但是黄河以南地势北高南低,需逐级提水,所以本题叙述有错。我国东部水污染严重,所以调水应与治污相结合。

本题难度:简单

2、综合题 读材料,回答下列问题。(34分)

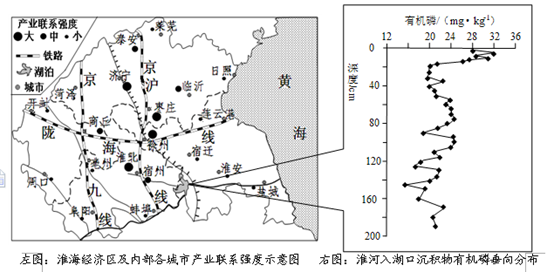

材料一 淮海经济区是由苏北、皖北、鲁南、豫东二十个地级市组成的一个经济地域。

材料二 城市产业联系强度反映了某一城市产业发展的对外辐射能力,其大小取决于该城市的产业状况及与周边城市的距离,下左图示意淮海经济区及内部各城市产业联系强度。

材料三 有机磷是是磷元素在土壤中的一种形态,农业中多常用有机磷类农药以降低农作物病虫害。下右图为淮河入湖口沉积物有机磷垂向分布示意。

(1)简述淮海经济区的基本自然地理特征。(12分)

(2)简述淮海经济区内城市产业联系强度的空间分布特点,并简析徐州产业联系强度大的原因。(12分)

(3)描述淮河入湖口沉积物中有机磷的垂向分布特点,简析从表层到20cm处变化特点的原因。(10分)

参考答案:

(1)

①位于我国东部三级阶梯,淮河以北,华北平原南部,濒临黄海;

②地形以平原为主,地势低平;

③气候以温带季风气候为主,温和湿润,雨热同期;

④植被以落叶阔叶林为主;

⑤土壤较肥沃;

⑥多淡水河湖。(答出四点即可,12分)

(2)分布特点:中部城市产业联系强度大,周边地区小(3分);产业强度大的城市大致沿京沪线分布(呈南北走向)(3分)。

原因:铁路枢纽,交通便利(2分);四省交界,位置优越(2分);工业发展历史早,经济基础较好(2分);产业集中,内部联系程度高等(2分)。(答出三点即可)

(3)垂向分布特点:从表层到20 cm处出现明显下降趋势,后随深度的增加而逐渐下降,并最终趋于稳定。(4分)

原因:①大量围湖造田及过度使用含磷农药,破坏水体,致使湖泊富营养化程度加剧(3分);

②淮河流域大量未处理的工业废水经淮河进入洪泽湖,加重湖区污染。(3分)

本题解析:

(1)本题描述经济区的自然地理环境特征。主要从地形地势、气候、植被、土壤、河流等方面分析。

(2)根据图中信息可知,产业联系强度大的城市位于区域的中部。原因分析结合图中信息从交通、地理位置、产业基础、工业联系等方面分析。

(3)根据图中信息分析不难得出淮河入湖口沉积物中有机磷的垂向分布特点。从表层到20cm处变化特点的原因从工业生产的污水排放、农业生产的P位置的排放、居民生活排放的污水造成的水体富营养化。

本题难度:一般

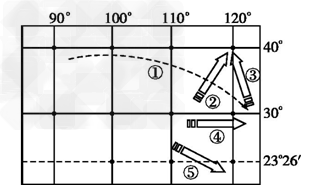

3、单选题 读“资源跨区域调配路线图”,完成第1~2题。

1.图中①~⑤路线跨区域调配的资源分别为

[? ]

A.能源、水资源、矿产资源、土地资源、生物资源

B.矿产资源、水资源、水资源、能源、生物资源

C.能源、水资源、矿产资源、能源、能源

D.能源、水资源、水资源、能源、能源

2.上述跨区域的资源调配

[? ]

A.改善了调出区资源浪费问题?

B.增强了调出区的资源保护意识

C.有利于调出区和调入区社会经济共同可持续发展?

D.前提是市场需求

参考答案:1.D

2.C

本题解析:

本题难度:简单

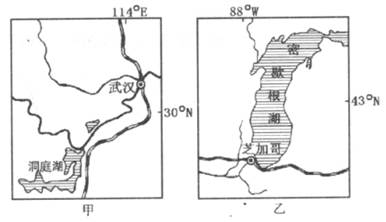

4、综合题 读甲、乙两幅区域图和有关材料,完成下列问题:(13分)

(1)指出甲、乙两图所示区域的主要农业地域类型。(4分)

甲图:?;乙图:?。

(2)比较武汉、芝加哥两城市兴起和发展的交通区位条件的异同点。(4分)

1949年洞庭湖面积有4350平方千米,由于泥沙淤积和大量围垦,到1997年其面积只有2691平方千米,缩小了近40%。

(3)试分析洞庭湖面积不断缩小对周围自然环境产生的不利影响,并说明针对该问题应采

取的主要措施。(4分)

参考答案:(1)甲图:季风水田农业(水稻种植业)(2分)乙图:乳畜业(2分)

(2)相同点:两城市均因水运而兴起。(2分)

不同点:武汉位于河流干、支流交汇处;(1分)芝加哥位于湖泊航运枢纽;(1分)

(3)产生的不利影响:湖泊面积不断缩小,使湖泊调节气候、调蓄径流(洪水)的能力降低;(1分)湖泊湿地生物生存环境恶化,导致湖泊湿地生物物种及数量减少。(1分)

解决措施:保护湖泊上游植被,减少泥沙淤积;(1分)退耕还湖。(1分)

本题解析:略

本题难度:简单

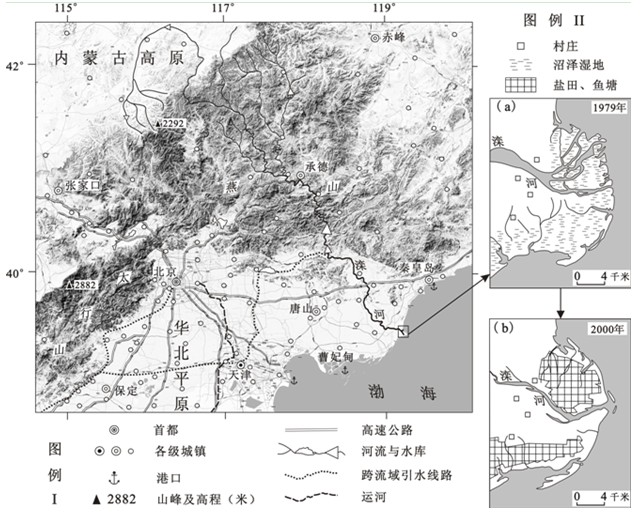

5、综合题 (36分)读下图,回答下列问题。

(1)说明在地形影响下,该区域城镇和交通线路的分布特征。(6分)

(2)简述图中滦河三角洲的成因。(6分)

(3)比较图中(a)与(b),分析滦河河道的变化及其人为原因。(8分)

2010年,曹妃甸新建的首钢京唐钢铁厂已全面投入生产。

(4)说明钢铁厂建设对曹妃甸地区经济发展的带动作用。(8分)

(5)概述制约华北平原农业生产的自然因素,并提出应对措施。(8分)

参考答案:

(1)平原:城镇数量多,密度大,交通线路密集;

山地和高原:城镇数量少,密度小,交通线路稀疏。

(2)在滦河河口附近,流速减缓,泥沙堆积,形成三角洲。

(3)河道变窄,分叉减少。

主要由于上游沿线修建水库拦水,自滦河向流域外引水,滦河流域生产生活用水量增加,河流流量减少,沼泽湿地被开发为盐田、鱼塘。

(4)拉动基础设施建设;带动相关产业集聚;促进当地商业、服务业的发展;增加当地就业岗位和经济收入。

(5)制约因素:降水偏少,水资源短缺,多旱涝、寒潮、冰雹、风沙、病虫害、土壤盐碱化等;

应对措施:完善农田水利设施和防护林体系;增加农业技术投入,发展节水农业;加强对灾害的监测和预防;培育和种植优良作物品种。

本题解析:第(1)题,是比较比较常规的描述类的题目,不过有了限定条件是在地形的影响之下形成的,虽是在考查分布特征但实际上又在考查地形对城镇和交通的影响。地形对城镇和交通的影响应从不同地形回答,结合图中的地形图和城镇及高速公路的分布,从城镇和交通线分布的疏密和数量加以说明即可。

第(2)题,考查三角洲的形成原因。三角洲是由泥沙堆积形成的,即河流入海口处,由于流速减慢,河流中的泥沙逐渐堆积(沉积)形成三角洲。

第(3)题,考查河道的变化及引起变化的人为原因,侧重考查人类活动对环境的影响。对比图a、图b可以发现,2000年比1979年河道变窄,同时分叉也减少了。造成这一现象的直接原因是水量减少,本题要求回答人为原因,从图10中可以看出滦河上游建有水库和运河,使流入下游的水量减少;通过图b和图a的对比可以发现滦河2000年盐田和鱼塘占很大面积,减少了沼泽湿地的面积,减少了水源补给;随着滦河流域经济的发展和人口的增加,生产和生活用水量增加,导致滦河水量减少。

第(4)题,主要考查工业化对城市化的影响,钢铁厂的建设有利于增加就业和经济收入,促进当地服务业、商业的发展,且拉动曹妃甸地区基础设施建设,同时带动与钢铁工业相关产业的发展。

第(5)题,主要考查影响农业发展的自然条件及解决措施。华北地区位于温带季风气候区,该地旱涝、盐碱、风沙、寒潮、冰雹的灾害频发,特别是春旱尤为严重。针对这些自然灾害,应采取加强监测预报、完善农田水利建设、增加科技投入、发展节水农业及培育良种等措施。

本题难度:一般