时间:2019-12-22 06:10:48

1、多选题 甲地每年9月下旬种植冬小麦,次年6月收获后再种植玉米。乙地每年4-7月种植早稻,8-11月种植晚稻,冬季种植绿肥或油菜。据此回答问题。1.符合甲、乙两地的气候条件分别是:2.甲、乙两地可能分别位于

A.无霜期分别约为150天、180天

B.≥100C积温分别在34000C、45000C以上

C.年降水量分别约为650毫米、1300毫米

D.年降水量分别集中在春季和夏季

E.华北平原,鄱阳湖平原

F.三江平原,洞庭湖平原

G.鄱阳湖平原,河套平原

H.渭河平原,江汉平原

2、综合题 阅读下列材料,回答问题。

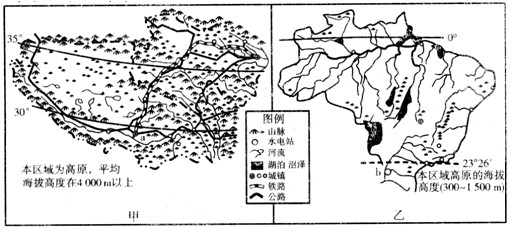

材料一:甲、乙两区域图  材料二:自20世纪50年代以来,为了开发上图乙区域北部河流流域,所在国家政府历时20多年修建了全长达5500千米的横贯公路干线,并延伸出达近20000千米的公路支线,大大促进了区域经济由迁移农业(焚林开垦)向大规模商品性农牧业、商业转化,刺激了国民经济发展。但是,国际社会许多专家对此持指责观点,并预测这种状况持续下去会产生世界性环境、生态问题。

材料二:自20世纪50年代以来,为了开发上图乙区域北部河流流域,所在国家政府历时20多年修建了全长达5500千米的横贯公路干线,并延伸出达近20000千米的公路支线,大大促进了区域经济由迁移农业(焚林开垦)向大规模商品性农牧业、商业转化,刺激了国民经济发展。但是,国际社会许多专家对此持指责观点,并预测这种状况持续下去会产生世界性环境、生态问题。

(1)甲区域东南部易发生地震的地质原因是易发生滑坡的地形原因是____________________________。

(2)甲、乙两区域a、b河段干流的主要流向有何不同?

?___________________________________________________________________________________________

(3)比较甲、乙两区域的城镇分布的主要特征及最主要影响因素。

___________________________________________________________________________________________

(4)甲、乙两区域环境人口容量较大的是_________________。甲区域和乙区域(北部)人口密度很低的自然原因分别是___________________________________、________________________________。

(5)乙区域b河流的水能丰富,原因是_______________________________________________________。

(6)材料二所述乙区域北部河流流域开发可能会产生哪些世界性环境、生态问题。

___________________________________________________________________________________________

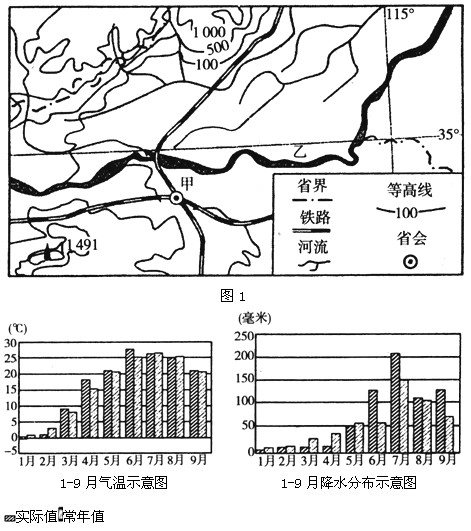

3、综合题 读我国某区域图(图1),并结合图2,回答下列问题。 (1)图1中甲城市名称是______。该城市所在地区重要的经济作物和粮食作物分别是______、______。

(1)图1中甲城市名称是______。该城市所在地区重要的经济作物和粮食作物分别是______、______。

(2)经过甲城市的铁路干线是_______和______,并说明影响图中铁路走向的主要自然因素。

___________________________________________________________________________________________

(3)图1所示地区的地势特征为_______。

(4)图1中乙为_______河,在图中用圆圈标出该河可能发生凌汛的河段。

___________________________________________________________________________________________

(5)结合图2,简述该地区3~7月可能会遭遇哪些自然灾害,并说明理由。

___________________________________________________________________________________________

4、单选题 结合所学知识,回答问题1.我国内流区域和外流区域的分界线是2.黄河上游与长江上游共同的水文特征是3.黄河凌汛发生的河段是

A.大兴安岭一太行山一巫山一雪峰山

B.大兴安岭一阴山一贺兰山一巴颜喀拉山一冈底斯山

C.干旱和半干旱地区的分界线

D.大兴安岭一阴山一贺兰山一祁连山东端,南接200毫米等降水量线

E.水力资源丰富

F.含沙量大

G.有冰期

H.流量小

I.上游和中游的各一部分

G.中游和下游的各一部分

下游的一部分

上游和下游的各一部分

5、单选题 某考察小组7月份进入一个海拔3000多米的河谷,看到谷地中绿油油的青稞和黄灿灿的油菜花交相辉映,而目力所及的山坡却寸草不生。据此完成1—3题。

1、山坡寸草不生,反映出该地区

[? ]

A.昼夜温差大

B.年降水量少

C.水土流失严重

D.地质灾害频发

2、该河谷农田用水依赖

[? ]

A.当地降水

B.远程调水

C.冰雪融水

D.地下水

3、该河谷可能位于的省区简称是

[? ]

A.甘

B.新

C.藏

D.滇